1.MySQL 基础

1.MySQL 基础

MySQL有哪些约束类型?各自的业务作用是什么?

MySQL的约束机制是数据库设计中的核心概念,它通过预定义的规则来保证数据的完整性、一致性和有效性。主键约束是表结构的基础,它不仅标识了表中的每一行数据,还通过自动创建聚集索引来优化查询性能。在实际业务中,主键通常选择业务无关的自增ID,避免业务变更对主键的影响。唯一约束则更关注业务层面的唯一性,比如用户系统中的用户名、邮箱,订单系统中的订单号等,这些字段在业务逻辑上必须唯一,但可能不是表的主键。

非空约束看似简单,但在实际开发中经常被忽视。对于关键业务字段,如用户姓名、订单金额、创建时间等,非空约束能够防止因程序bug或数据导入错误导致的空值问题。外键约束是关系型数据库的重要特性,它通过引用完整性来维护表之间的关联关系,防止出现"孤儿记录"。比如订单表中的用户ID必须引用用户表中存在的用户ID,删除用户时需要考虑该用户是否还有未完成的订单。

检查约束是MySQL 8.0版本引入的新特性,它允许开发者定义更复杂的业务规则。通过CHECK约束,可以在数据库层面实现一些业务逻辑验证,如年龄范围检查、金额正负性验证、状态值枚举等。这种约束方式将业务规则前置到数据库层,减少了应用层的验证逻辑,提高了数据质量。

代码示例:

-- 电商系统中的约束应用示例

CREATE TABLE users (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- 主键约束

email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL, -- 唯一约束 + 非空约束

phone VARCHAR(20) UNIQUE, -- 唯一约束,允许NULL

username VARCHAR(50) NOT NULL, -- 非空约束

age INT CHECK (age >= 18) -- 检查约束

);

CREATE TABLE orders (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

user_id INT NOT NULL,

order_status ENUM('pending', 'paid', 'shipped', 'completed'),

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) -- 外键约束

);主键约束与外键约束的实现机制是什么?

主键约束和外键约束是MySQL约束体系中最核心的两个概念,它们共同构建了关系型数据库的完整性基础。主键约束的实现机制相对简单,MySQL会自动为主键列创建聚集索引,这意味着表中的数据行会按照主键值的顺序物理存储。这种存储方式使得基于主键的查询非常高效,因为数据库可以直接定位到具体的存储位置。主键的选择策略直接影响表的性能,自增整数主键是最常见的选择,因为它既保证了唯一性,又避免了频繁的索引重组。

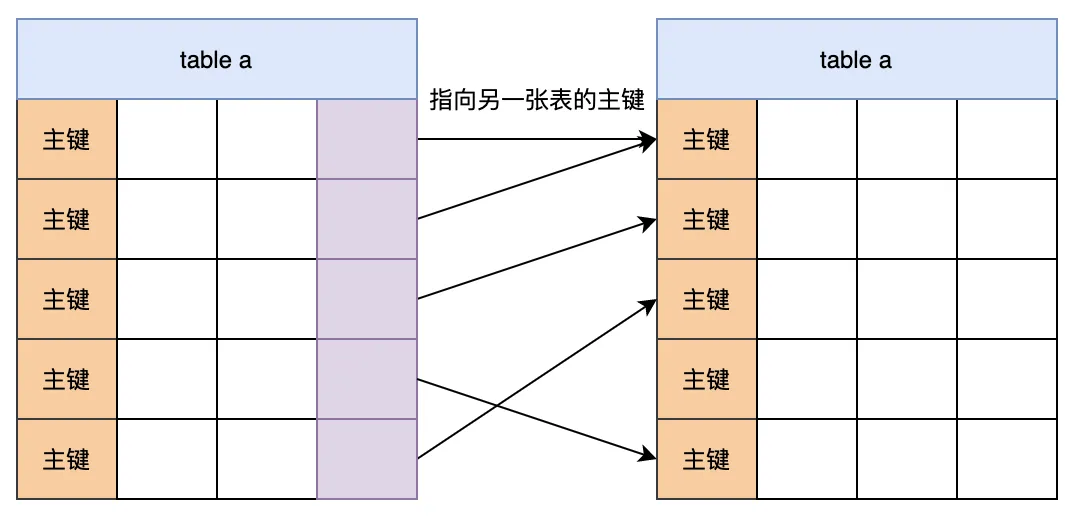

外键约束的实现机制更为复杂,它需要在两个表之间建立引用关系。当在子表中插入或更新数据时,MySQL会检查引用的父表记录是否存在;当删除或更新父表记录时,MySQL会检查是否违反了外键约束。这种检查机制虽然保证了数据完整性,但也会带来一定的性能开销。在实际应用中,外键约束的使用需要权衡数据一致性和性能需求。

外键约束还涉及到级联操作的概念,包括CASCADE、SET NULL、RESTRICT等选项。CASCADE表示级联删除或更新,当父表记录被删除时,子表中引用该记录的行也会被自动删除。SET NULL表示将外键值设置为NULL,RESTRICT表示阻止删除操作。选择合适的级联策略需要根据业务逻辑来决定,比如用户删除时,其订单记录是应该删除还是保留,这取决于具体的业务需求。

约束对数据库性能有什么影响?

约束虽然保证了数据质量,但也会对数据库性能产生一定影响。主键约束的性能影响相对较小,因为主键索引本身就是查询优化的基础。但是,如果选择不当的主键类型,如使用UUID或长字符串作为主键,会导致索引碎片化,影响插入和查询性能。唯一约束的性能影响主要体现在插入和更新操作上,每次操作都需要检查唯一性,如果唯一列没有索引,检查过程会比较耗时。

外键约束的性能影响最为明显,特别是在高并发的OLTP系统中。外键检查需要在两个表之间进行关联查询,即使有索引支持,仍然会增加锁等待时间。在某些对性能要求极高的场景下,可以考虑在应用层实现外键逻辑,或者使用触发器来替代外键约束。检查约束的性能影响相对较小,因为它只是在插入或更新时进行简单的条件判断。

优化约束性能的策略主要包括合理设计约束、适当使用索引、考虑约束的时机等。对于主键约束,应该选择简单、稳定的数据类型,避免频繁变更。对于唯一约束,应该为约束列创建适当的索引,提升检查效率。对于外键约束,可以考虑在业务低峰期进行批量操作,或者使用延迟约束检查。在某些特殊场景下,可以考虑使用应用层约束替代数据库约束,以获得更好的性能表现。

MySQL有哪些存储引擎?它们的特点是什么?

InnoDB存储引擎是MySQL 5.5版本后的默认引擎,它采用了B+树索引结构和聚簇索引的设计理念。InnoDB的数据文件本身就是索引文件,主键索引的叶子节点直接存储完整的数据行,这种设计使得基于主键的查询非常高效。InnoDB支持事务处理,通过MVCC(多版本并发控制)机制实现了非阻塞的读操作,同时使用行级锁来保证并发安全。InnoDB还提供了崩溃恢复功能,通过redo log和undo log来保证数据的一致性和持久性。

MyISAM存储引擎是MySQL早期版本的默认引擎,它采用了非聚簇索引的设计,数据文件和索引文件是分离的。MyISAM不支持事务处理,使用表级锁来控制并发访问,这在高并发场景下会成为性能瓶颈。但是MyISAM在全文索引方面有优势,对于需要全文搜索的应用场景仍然有其价值。MyISAM的存储结构相对简单,在只读或读多写少的场景下性能表现良好。

Memory存储引擎将数据完全存储在内存中,这使得它的读写速度非常快,但同时也带来了数据持久性的问题。Memory引擎不支持事务处理,使用哈希索引来加速查询。Memory引擎适合用作缓存表或临时表,比如存储会话信息、临时计算结果等。需要注意的是,Memory引擎的表大小受限于可用内存,重启后数据会丢失。

Archive存储引擎专门用于数据归档,它使用zlib压缩算法来压缩数据,压缩比可以达到1:10甚至更高。Archive引擎只支持INSERT和SELECT操作,不支持UPDATE和DELETE操作,这符合归档数据的特点。Archive引擎适合存储历史数据、日志数据等不需要频繁修改的数据。

| 特性 | InnoDB | MyISAM | Memory | Archive |

|---|---|---|---|---|

| 事务支持 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

| 行级锁 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

| 外键约束 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

| 崩溃恢复 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

| 全文索引 | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |

| 压缩存储 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |

| 内存存储 | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |

InnoDB存储引擎的核心优势有哪些?

InnoDB之所以成为MySQL的默认引擎,主要得益于其在企业级应用方面的全面支持。事务处理能力是InnoDB的核心优势,它完整实现了ACID特性,能够保证数据的一致性、隔离性、持久性和原子性。InnoDB使用两阶段提交协议来保证分布式事务的一致性,这对于现代分布式系统来说是非常重要的。

并发控制机制是InnoDB的另一个重要优势。InnoDB使用行级锁而不是表级锁,这大大提升了并发性能。在高并发的OLTP系统中,多个事务可以同时访问不同的数据行,而不会相互阻塞。InnoDB还实现了MVCC机制,通过维护数据的多个版本来实现非阻塞的读操作,读操作不会阻塞写操作,写操作也不会阻塞读操作。

崩溃恢复能力是InnoDB区别于其他引擎的重要特性。InnoDB使用redo log来记录所有的修改操作,当系统崩溃时,可以通过重放redo log来恢复数据。同时,InnoDB使用undo log来支持事务的回滚操作,这保证了事务的原子性。这种设计使得InnoDB能够在系统崩溃后自动恢复到一个一致的状态。

外键约束支持是InnoDB的另一个企业级特性。InnoDB支持外键约束,能够在数据库层面保证数据的引用完整性。虽然外键约束会带来一定的性能开销,但在数据一致性要求高的场景下,这种开销是值得的。

如何选择合适的存储引擎?

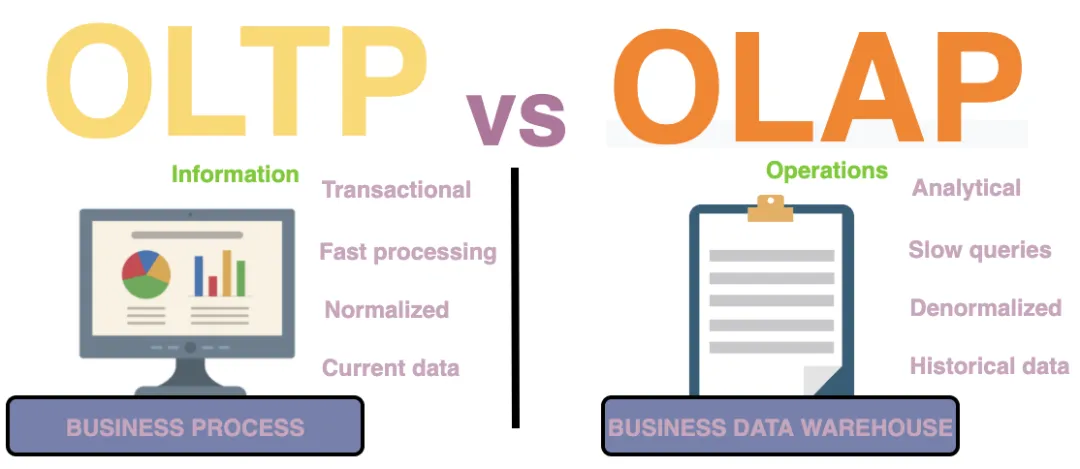

选择合适的存储引擎需要综合考虑多个因素,包括应用类型、性能要求、数据一致性需求、存储空间、维护成本等。对于OLTP(联机事务处理)系统,应该优先选择InnoDB引擎。OLTP系统通常需要处理大量的并发事务,对数据一致性要求较高,InnoDB的事务处理和并发控制能力能够很好地满足这些需求。

对于OLAP(联机分析处理)系统,可以考虑使用MyISAM引擎。OLAP系统通常以查询为主,对数据一致性要求相对较低,MyISAM的简单结构和良好的查询性能能够满足这些需求。但是,如果OLAP系统也需要支持事务处理,那么仍然应该选择InnoDB引擎。

对于缓存场景,Memory引擎是一个很好的选择。Memory引擎的极快读写速度能够满足缓存系统的性能要求。但是需要注意内存的限制和数据持久性的问题,可以考虑定期将数据同步到磁盘上的InnoDB表中。

对于数据归档场景,Archive引擎是最佳选择。Archive引擎的高压缩比能够大大节省存储空间,这对于存储大量历史数据来说是非常重要的。Archive引擎的只读特性也符合归档数据的特点。

代码示例:

-- 创建不同存储引擎的表示例

CREATE TABLE users_innodb (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE logs_archive (

id INT AUTO_INCREMENT,

log_level VARCHAR(10),

message TEXT,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (id)

) ENGINE=Archive;

CREATE TABLE session_cache (

session_id VARCHAR(32) PRIMARY KEY,

user_data JSON,

expires_at TIMESTAMP

) ENGINE=Memory;COUNT函数的执行机制有什么差异?

COUNT(*)和COUNT(1)的执行机制在MySQL中是相同的,它们都会统计表中的所有行数,包括NULL值。在InnoDB存储引擎中,这两种方式都会使用主键索引来获取行数,因为主键索引包含了表中的所有行。MySQL优化器会识别出这是一个简单的行数统计,不会实际读取数据行,而是直接返回索引中的行数信息。

COUNT(主键)的执行机制与COUNT()类似,但由于主键列不允许NULL值,所以不需要检查NULL值,性能略优于COUNT()。在InnoDB中,主键索引是聚簇索引,数据行直接存储在索引的叶子节点中,这使得基于主键的统计非常高效。

COUNT(非主键)的执行机制相对复杂,它需要检查指定列是否为NULL值。如果该列有索引,MySQL会使用索引来统计非NULL值的数量;如果没有索引,则需要扫描整个表来检查每一行的值。这种额外的NULL值检查会增加一定的性能开销。

COUNT(DISTINCT)的执行机制最为复杂,它需要先收集所有不重复的值,然后统计这些值的数量。这个过程通常需要额外的内存来存储临时结果,对于大表来说可能会消耗大量内存。MySQL会使用哈希表或排序算法来实现去重操作,具体选择哪种算法取决于数据量和可用的内存。

代码示例:

-- COUNT函数使用示例

-- 统计所有用户数量

SELECT COUNT(*) FROM users;

-- 统计有邮箱的用户数量

SELECT COUNT(email) FROM users;

-- 统计不同城市的用户数量

SELECT COUNT(DISTINCT city) FROM users;

-- 统计特定条件的用户数量

SELECT COUNT(*) FROM users WHERE status = 'active';

-- 使用EXPLAIN估算行数

EXPLAIN SELECT COUNT(*) FROM users;如何优化COUNT查询的性能?有哪些最佳实践?

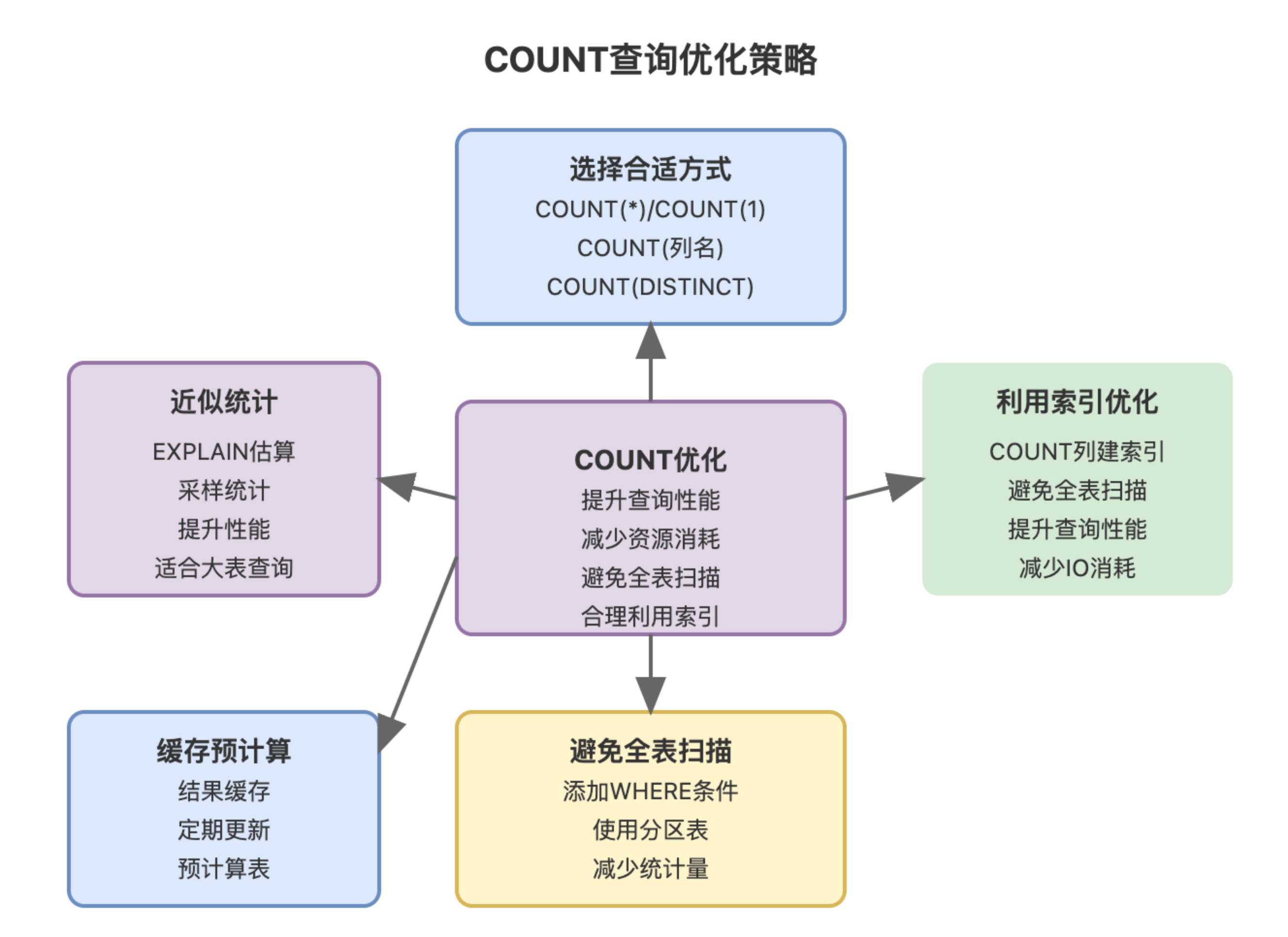

选择合适的COUNT方式是优化的第一步。对于简单的行数统计,应该使用COUNT(*)或COUNT(1);对于特定列的非NULL值统计,应该使用COUNT(该列);对于去重统计,应该使用COUNT(DISTINCT)。在实际应用中,应该根据具体的业务需求来选择最合适的COUNT方式。

利用索引优化是提升COUNT函数性能的重要手段。确保COUNT的列上有适当的索引,特别是对于COUNT(DISTINCT)操作。如果经常需要统计某个列的非NULL值数量,可以考虑为该列创建索引。

避免全表扫描是COUNT查询优化的核心目标。如果表很大,全表扫描会消耗大量的时间和资源。可以通过添加WHERE条件来减少需要统计的数据量,或者使用分区表来只统计特定分区的数据。

使用近似统计在某些场景下是可行的。如果不需要精确的统计结果,可以使用EXPLAIN来估算行数,或者使用采样统计来获得近似值。这种方法可以大大提升查询性能,特别是在大表上。

缓存和预计算是处理频繁COUNT查询的有效策略。对于不经常变化的数据,可以将COUNT结果缓存起来,定期更新。对于复杂的统计需求,可以考虑预计算统计结果并存储在单独的表中。

MySQL的连接类型有哪些?它们的执行机制是什么?

内连接(INNER JOIN)是最常用的连接类型,它只返回两个表中都存在匹配记录的行。内连接的执行机制相对简单,MySQL会基于连接条件找到两个表中匹配的行,然后将它们组合成结果集。内连接的性能通常较好,因为不需要处理NULL值,也不需要保留不匹配的行。

左外连接(LEFT JOIN)会保留左表的所有记录,即使右表中没有匹配的记录。对于右表中没有匹配的行,结果集中对应的列会填充NULL值。左外连接常用于需要显示所有主表记录的场景,比如显示所有用户及其订单信息,即使用户没有订单也要显示。

右外连接(RIGHT JOIN)与左外连接相反,会保留右表的所有记录。右外连接的使用场景相对较少,通常可以通过调整表的顺序来使用左外连接实现相同的功能。

全外连接(FULL JOIN)会保留两个表中的所有记录,对于没有匹配的行,对应的列会填充NULL值。MySQL不直接支持FULL JOIN,但可以通过UNION操作来模拟全外连接。

代码示例:

-- 连接查询示例

-- 内连接:只返回有订单的用户

SELECT u.username, o.order_id, o.amount

FROM users u

INNER JOIN orders o ON u.id = o.user_id;

-- 左外连接:返回所有用户,包括没有订单的

SELECT u.username, o.order_id, o.amount

FROM users u

LEFT JOIN orders o ON u.id = o.user_id;

-- ON和WHERE的差异示例

-- 使用ON条件:保留所有用户,只连接金额大于100的订单

SELECT u.username, o.order_id, o.amount

FROM users u

LEFT JOIN orders o ON u.id = o.user_id AND o.amount > 100;

-- 使用WHERE条件:只返回有订单且金额大于100的用户

SELECT u.username, o.order_id, o.amount

FROM users u

LEFT JOIN orders o ON u.id = o.user_id

WHERE o.amount > 100;ON条件与WHERE条件在连接查询中有什么区别?执行时机如何影响结果?

ON条件的执行时机是在连接过程中,它用于指定表之间的连接条件,决定哪些行会被连接。ON条件会影响连接的结果集,特别是在外连接中,ON条件决定了哪些行会被保留,哪些行会被填充NULL值。

WHERE条件的执行时机是在连接完成后,它用于过滤连接后的结果集。WHERE条件不会影响连接过程,只会过滤最终的结果。这个执行时机的差异在外连接中表现得特别明显。

ON和WHERE在外连接中的差异是一个重要的概念。在外连接中,将条件放在ON子句中会影响连接过程,可能会保留更多的行;将条件放在WHERE子句中只会过滤最终结果,可能会过滤掉一些行。例如,在LEFT JOIN中,如果条件放在ON中,可能会保留左表的某些行;如果条件放在WHERE中,可能会过滤掉这些行。

-- ON 条件:先过滤右表,再连接

SELECT u.name, o.order_id

FROM users u

LEFT JOIN orders o ON u.id = o.user_id AND o.status = 'completed';

-- WHERE 条件:先连接,再过滤结果集

SELECT u.name, o.order_id

FROM users u

LEFT JOIN orders o ON u.id = o.user_id

WHERE o.status = 'completed';如何优化连接查询的性能?有哪些策略和技巧?

选择合适的连接类型是优化的第一步。内连接通常性能最好,因为它不需要处理NULL值,也不需要保留不匹配的行。如果业务逻辑允许,应该优先使用内连接。外连接虽然功能强大,但会带来额外的性能开销。

优化连接条件是提升连接查询性能的关键。连接条件的列应该有适当的索引,特别是主键和外键列。索引可以大大减少连接操作的时间复杂度,从O(n²)降低到O(n log n)甚至更低。

避免全表扫描是连接查询优化的核心目标。如果连接条件的列没有索引,MySQL可能需要进行全表扫描,这会严重影响性能。可以通过创建复合索引来优化多列连接条件。

使用适当的表顺序可以影响连接查询的性能。MySQL优化器会尝试选择最优的表连接顺序,但有时手动指定连接顺序可以获得更好的性能。通常应该将较小的表放在前面,这样可以减少中间结果集的大小。

考虑使用子查询或临时表对于复杂的连接查询是有效的优化策略。如果连接查询非常复杂,可以考虑将其分解为多个简单的查询,或者使用临时表来存储中间结果。

WHERE与HAVING的执行机制有什么区别?

WHERE子句的执行机制是在GROUP BY分组之前,它直接作用于表中的原始数据行。WHERE条件会在数据分组之前过滤掉不符合条件的行,这样可以减少后续分组操作需要处理的数据量。WHERE子句只能使用表中的列名和基本的比较操作符,不能使用聚合函数,因为此时还没有进行分组操作。

HAVING子句的执行机制是在GROUP BY分组之后,它作用于分组后的聚合结果。HAVING条件会在数据分组完成后再进行过滤,此时可以使用聚合函数,因为分组操作已经产生了聚合结果。HAVING子句通常用于对聚合结果进行条件判断,比如筛选出满足特定聚合条件的组。

执行顺序的重要性是理解WHERE和HAVING差异的关键。SQL查询的执行顺序是:FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY → LIMIT。这个执行顺序决定了WHERE和HAVING的使用场景和性能影响。WHERE在分组前执行,可以提前过滤数据,减少分组操作的开销;HAVING在分组后执行,只能过滤已经分组的结果。

-- WHERE和HAVING使用示例

-- 使用WHERE:只统计2023年的订单,然后按客户分组

SELECT customer_id, COUNT(*) as order_count, SUM(amount) as total_amount

FROM orders

WHERE YEAR(order_date) = 2023

GROUP BY customer_id;

-- 使用HAVING:统计所有订单,然后筛选出订单数量大于5的客户

SELECT customer_id, COUNT(*) as order_count, SUM(amount) as total_amount

FROM orders

GROUP BY customer_id

HAVING COUNT(*) > 5;

-- 同时使用WHERE和HAVING

SELECT customer_id, COUNT(*) as order_count, AVG(amount) as avg_amount

FROM orders

WHERE status = 'completed' -- 分组前过滤

GROUP BY customer_id

HAVING AVG(amount) > 1000; -- 分组后过滤什么情况下使用WHERE?什么情况下使用HAVING?如何选择?

WHERE的适用场景主要是在分组前就需要确定数据范围的情况。例如,只统计某个时间段的订单数据、只处理状态为活跃的用户、只分析特定地区的销售数据等。在这些场景下,使用WHERE可以大大减少需要处理的数据量,提升查询性能。

HAVING的适用场景主要是在需要对聚合结果进行条件过滤的情况。例如,查找平均订单金额大于1000的客户、订单数量超过5个的用户、总销售额超过10000的销售员等。在这些场景下,必须使用HAVING,因为条件涉及聚合函数的结果。

选择策略应该基于业务逻辑和性能考虑。如果条件可以在分组前确定,应该优先使用WHERE,这样可以减少分组操作的数据量。如果条件必须基于聚合结果,则必须使用HAVING。在某些复杂场景下,可能需要同时使用WHERE和HAVING来获得最佳的性能和结果。

如何优化分组查询的性能?有哪些最佳实践?

合理使用WHERE和HAVING是分组查询优化的核心。WHERE条件应该尽可能在分组前过滤掉不需要的数据,这样可以减少分组操作需要处理的行数。例如,如果只需要统计2023年的订单,应该在WHERE中添加年份条件,而不是在HAVING中过滤。

创建适当的索引对于分组查询的性能至关重要。GROUP BY子句中使用的列应该有索引,这样可以加速分组操作。如果WHERE条件中使用了列,这些列也应该有索引。对于复合条件,可以考虑创建复合索引。

避免不必要的排序是分组查询优化的另一个重要方面。GROUP BY操作通常需要排序,如果查询结果不需要特定的顺序,可以避免额外的ORDER BY操作。在某些情况下,可以使用索引来避免排序操作。

使用分区表对于大表的分组查询是有效的优化策略。如果表按照某个列进行分区,分组查询可以只处理相关的分区,大大减少需要处理的数据量。这对于时间序列数据特别有效。

预聚合表是处理复杂分组查询的有效方法。对于频繁执行的分组查询,可以创建预聚合表来存储中间结果,这样可以避免重复的聚合计算。预聚合表特别适用于数据仓库和报表系统。

EXISTS与IN的执行逻辑有什么差异?

EXISTS的执行逻辑是基于"存在性"检查,它对外表的每一行执行子查询,只要子查询返回至少一行结果就返回TRUE。EXISTS具有短路特性,一旦找到匹配的记录就会立即停止执行,不会继续检查后续记录。这种特性使得EXISTS在处理大表关联小表的场景下性能表现优异。

IN的执行逻辑是基于"包含性"检查,它首先执行子查询得到结果集,然后检查主查询的值是否在这个结果集中。IN需要处理NULL值的特殊情况,如果子查询结果集中包含NULL值,整个IN表达式的结果可能是NULL而不是TRUE或FALSE。这种NULL值处理增加了IN操作的复杂性。

执行顺序的差异是EXISTS和IN最重要的区别。EXISTS是相关子查询,子查询的执行依赖于外表的当前行;IN是非相关子查询,子查询可以独立执行。这种差异直接影响查询的执行计划和性能表现。

-- EXISTS和IN使用示例

-- 使用EXISTS:查找有订单的用户

SELECT u.username, u.email

FROM users u

WHERE EXISTS (

SELECT 1 FROM orders o

WHERE o.user_id = u.id

);

-- 使用IN:查找有订单的用户

SELECT u.username, u.email

FROM users u

WHERE u.id IN (

SELECT DISTINCT user_id FROM orders

);

-- 性能对比示例

-- EXISTS:大表关联小表,性能较好

SELECT p.product_name

FROM products p

WHERE EXISTS (

SELECT 1 FROM categories c

WHERE c.id = p.category_id AND c.status = 'active'

);

-- IN:小表关联大表,注意NULL值处理

SELECT u.username

FROM users u

WHERE u.id IN (

SELECT user_id FROM vip_users WHERE status = 'active'

);EXISTS与IN的性能对比如何?哪些因素会影响选择?

数据量大小的影响是选择EXISTS还是IN的重要因素。当大表关联小表时,EXISTS通常性能更好,因为EXISTS只需要检查是否存在匹配记录,不需要返回具体的数据。当小表关联大表时,IN可能性能更优,因为子查询只需要执行一次,结果集相对较小。

索引使用情况对EXISTS和IN的性能都有重要影响。EXISTS的性能很大程度上依赖于子查询中WHERE条件的索引使用情况。如果子查询能够有效利用索引,EXISTS的性能会显著提升。IN的性能主要依赖于主查询中IN列上的索引,以及子查询结果集的大小。

NULL值处理是IN操作的一个重要考虑因素。IN操作需要处理NULL值的特殊情况,这增加了操作的复杂性。如果子查询结果集中包含NULL值,整个IN表达式的结果可能是NULL,这可能导致意外的查询结果。EXISTS操作不涉及NULL值的特殊处理,逻辑相对简单。

内存使用方面,IN操作需要将子查询的结果集加载到内存中,如果结果集很大,会消耗大量内存。EXISTS操作不需要存储子查询的结果集,内存使用相对较少。

| 特性 | EXISTS | IN |

|---|---|---|

| 执行逻辑 | 存在性检查 | 包含性检查 |

| 执行方式 | 相关子查询 | 非相关子查询 |

| 短路特性 | ✅ | ❌ |

| NULL值处理 | 简单 | 复杂 |

| 内存使用 | 较少 | 较多 |

| 适用场景 | 大表关联小表 | 小表关联大表 |

如何优化子查询的性能?有哪些策略和技巧?

选择合适的操作符是子查询优化的第一步。对于大表关联小表的场景,应该优先考虑使用EXISTS;对于小表关联大表的场景,可以考虑使用IN,但需要注意NULL值处理。在实际应用中,应该根据具体的业务场景和数据特点来选择最合适的操作符。

优化子查询条件是提升子查询性能的关键。确保子查询中的WHERE条件能够有效利用索引,特别是对于EXISTS操作。可以通过添加适当的索引来加速子查询的执行。对于IN操作,可以考虑使用LIMIT来限制子查询结果集的大小。

考虑使用JOIN替代子查询是处理复杂查询的有效策略。在某些情况下,使用JOIN操作可能比子查询更高效,特别是当子查询比较复杂或者需要返回多个列时。JOIN操作通常能够更好地利用索引,并且优化器能够生成更优的执行计划。

使用临时表优化对于复杂的子查询是有效的优化方法。如果子查询非常复杂或者需要多次使用,可以考虑将子查询的结果存储到临时表中,然后在主查询中使用这个临时表。这种方法可以避免重复执行复杂的子查询。

DELETE、TRUNCATE、DROP三种删除操作的机制有什么不同?

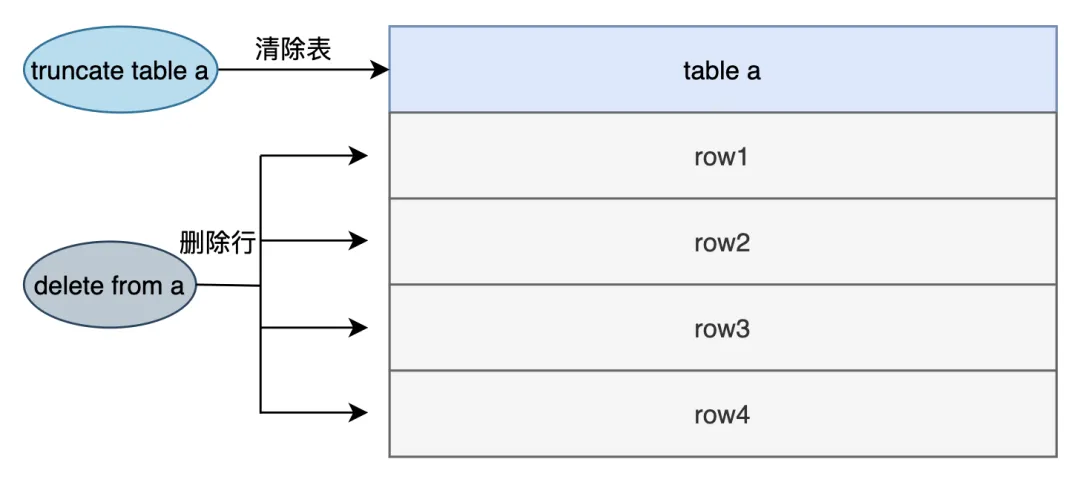

DELETE操作的机制是逐行删除数据,它会为每一行删除操作生成相应的事务日志,包括undo log和redo log。DELETE操作支持WHERE条件,可以精确控制要删除的数据范围。由于DELETE是DML操作,它遵循ACID特性,支持事务回滚,但这也意味着删除操作相对较慢,特别是在大表上。

DROP操作的机制是直接删除整个表的结构和数据,包括表定义、索引、约束等所有相关对象。DROP是DDL操作,执行速度非常快,因为它不需要逐行处理数据,也不需要生成详细的事务日志。但是,DROP操作是不可逆的,一旦执行就无法回滚,除非有备份可以恢复。

TRUNCATE操作的机制是快速清空表数据但保留表结构。TRUNCATE通过删除数据文件并重新创建空的数据文件来实现快速清空,这种方式比逐行删除要快得多。TRUNCATE不支持WHERE条件,会清空表中的所有数据,并且会重置自增ID计数器。

| 特性 | DELETE | TRUNCATE | DROP |

|---|---|---|---|

| 操作类型 | DML | DDL | DDL |

| 支持WHERE | ✅ | ❌ | ❌ |

| 可回滚 | ✅ | 部分支持 | ❌ |

| 记录日志 | ✅ | ❌ | ❌ |

| 删除速度 | 慢 | 快 | 最快 |

| 保留表结构 | ✅ | ✅ | ❌ |

| 重置自增ID | ❌ | ✅ | ❌ |

| 适用场景 | 重要数据 | 临时数据 | 完全删除 |

三种删除操作的事务特性和恢复能力有什么区别?

DELETE的事务特性是最完整的,它支持完整的事务处理,包括提交、回滚、保存点等。DELETE操作会记录详细的undo log,允许在事务提交前回滚操作。这种特性使得DELETE非常适合需要精确控制的重要数据删除操作。

DROP的事务特性相对简单,它不支持事务回滚,一旦执行就会立即生效。DROP操作会释放表占用的所有存储空间,包括数据文件和索引文件。由于DROP的不可逆性,在生产环境中使用DROP时需要特别谨慎,必须确保有完整的备份。

TRUNCATE的事务特性介于DELETE和DROP之间。虽然TRUNCATE是DDL操作,但在某些情况下它可以被回滚,这取决于具体的MySQL版本和配置。TRUNCATE操作会重置自增ID计数器,这意味着下次插入数据时ID会从1开始。

恢复能力的差异是这三种操作的重要区别。DELETE操作可以通过事务回滚来恢复,DROP操作只能通过备份恢复,TRUNCATE操作在某些情况下可以回滚,但通常需要依赖备份。在实际应用中,应该根据数据的重要性和恢复需求来选择合适的删除方式。

-- 三种删除操作示例

-- DELETE:条件删除,可回滚

BEGIN;

DELETE FROM users WHERE status = 'inactive';

-- 可以回滚

ROLLBACK;

-- TRUNCATE:快速清空,不可回滚

TRUNCATE TABLE temp_logs;

-- 表结构保留,数据清空,自增ID重置

-- DROP:完全删除,不可回滚

DROP TABLE old_backup_table;

-- 表结构和数据完全删除UNION与UNION ALL的操作机制有什么差异?

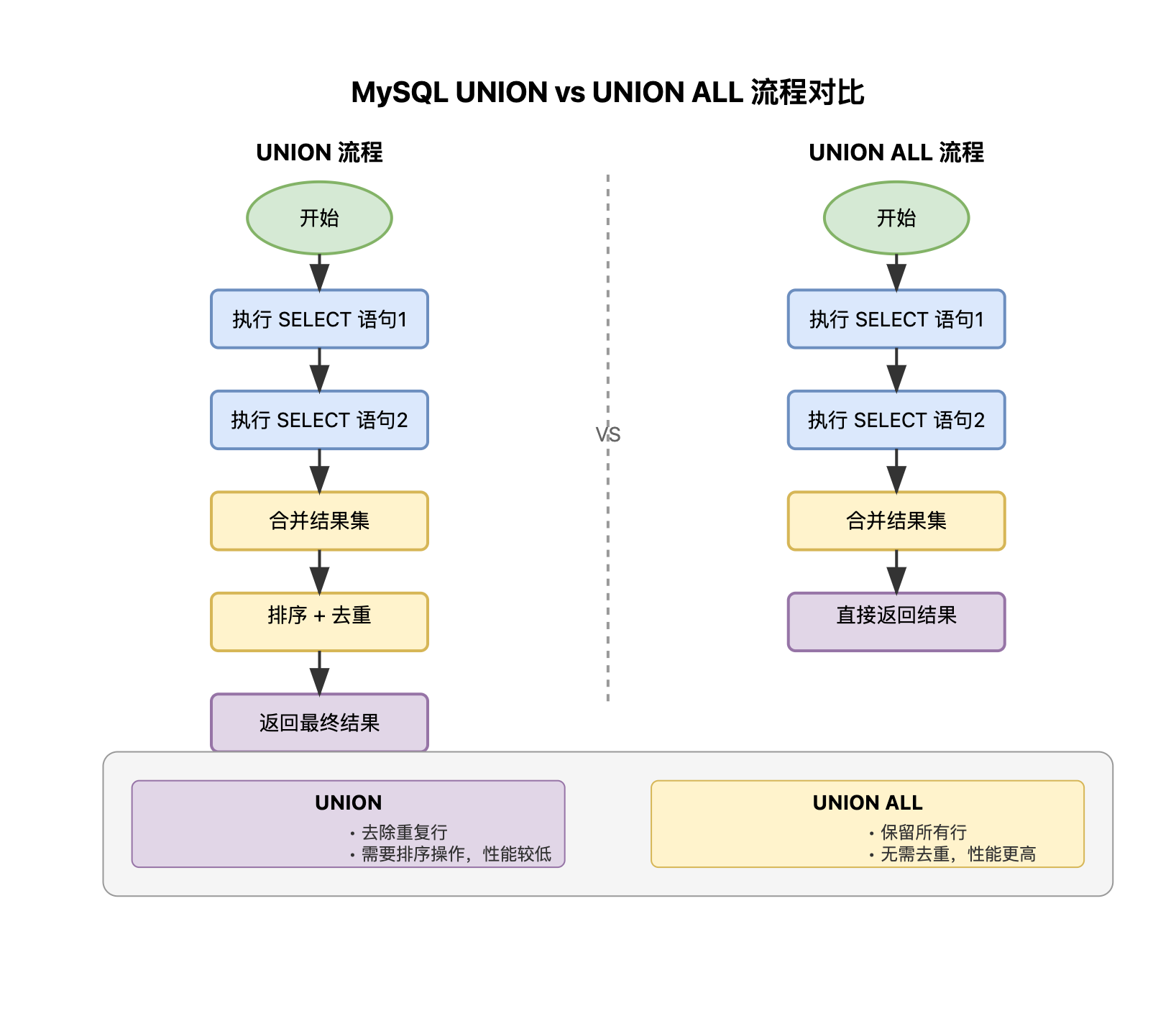

UNION的操作机制包括去重和排序两个步骤。首先,UNION会执行所有的子查询并收集结果集;然后,它会将所有结果集合并成一个临时结果集;接着,UNION会对合并后的结果集进行排序操作,通常使用ORDER BY来确保结果的一致性;最后,UNION会执行去重操作,移除重复的记录。这个去重和排序过程会消耗大量的CPU和内存资源。

UNION ALL的操作机制相对简单,它只是简单地合并所有子查询的结果集,不进行任何去重或排序操作。UNION ALL直接将第一个查询的结果集与第二个查询的结果集连接起来,然后继续连接后续查询的结果集。这种简单的合并操作使得UNION ALL的性能非常稳定和高效。

-- UNION和UNION ALL使用示例

-- UNION:去除重复记录

SELECT user_id, username FROM active_users

UNION

SELECT user_id, username FROM vip_users;

-- UNION ALL:保留所有记录

SELECT user_id, username FROM active_users

UNION ALL

SELECT user_id, username FROM vip_users;

-- 性能对比示例

-- 大数据量场景,UNION ALL性能更好

SELECT product_id, product_name FROM products_2023

UNION ALL

SELECT product_id, product_name FROM products_2024;

-- 需要去重的场景,使用UNION

SELECT customer_id FROM orders_2023

UNION

SELECT customer_id FROM orders_2024;执行顺序的差异是UNION和UNION ALL的重要区别。UNION需要等待所有子查询执行完成后才开始去重和排序操作,这意味着它需要足够的内存来存储所有的中间结果。UNION ALL可以在执行第一个查询的同时开始处理结果,不需要等待所有查询完成。

差异对比:

| 特性 | UNION | UNION ALL |

|---|---|---|

| 去重处理 | ✅ | ❌ |

| 排序操作 | ✅ | ❌ |

| 性能表现 | 较慢 | 较快 |

| 内存使用 | 较多 | 较少 |

| 适用场景 | 需要去重 | 允许重复 |

| 时间复杂度 | O(n log n) | O(n) |

UNION与UNION ALL的性能特点是什么?适用场景有哪些?

UNION的性能特点主要体现在去重和排序的开销上。去重操作通常使用哈希表或排序算法来实现,时间复杂度为O(n log n)或O(n²),这取决于具体的实现方式。排序操作的时间复杂度为O(n log n)。对于大数据集,这些操作会显著影响查询性能。

UNION ALL的性能特点是线性的,时间复杂度为O(n),其中n是所有子查询结果集的总行数。UNION ALL不需要额外的排序和去重操作,因此性能非常稳定,不会因为数据量的增加而显著下降。

数据量对性能的影响是选择UNION还是UNION ALL的重要因素。当数据量较小时,UNION和UNION ALL的性能差异可能不明显。但是,当数据量很大时,UNION的性能会显著下降,而UNION ALL的性能保持稳定。在实际应用中,如果数据量超过几万行,应该优先考虑使用UNION ALL。

重复数据的比例也会影响UNION和UNION ALL的选择。如果子查询结果集中包含大量的重复数据,UNION的去重操作会消耗更多的资源。在这种情况下,如果业务逻辑允许,应该使用UNION ALL来避免不必要的去重开销。

如何优化UNION操作的性能?有哪些最佳实践?

优先使用UNION ALL是性能优化的基本原则。除非业务逻辑明确要求去除重复记录,否则应该使用UNION ALL。UNION ALL的性能更好,资源消耗更少,特别是在大数据量的场景下。

在应用层处理去重是另一种优化策略。如果确实需要去除重复记录,可以考虑在应用层而不是数据库层进行去重操作。应用层的去重通常更灵活,可以根据具体的业务需求来实现更精确的去重逻辑。

优化子查询是提升UNION和UNION ALL性能的重要手段。确保每个子查询都经过优化,包括使用适当的索引、避免全表扫描、优化WHERE条件等。子查询的性能直接影响整个UNION操作的性能。

考虑使用临时表对于复杂的UNION操作是有效的优化方法。如果UNION操作非常复杂或者需要多次使用,可以考虑将中间结果存储到临时表中,这样可以避免重复执行复杂的子查询。

监控和调优是UNION操作优化的重要环节。通过监控查询的执行时间、资源消耗、结果集大小等指标,可以识别性能瓶颈并进行相应的优化。对于频繁执行的UNION操作,应该定期进行性能分析和调优。

数据库三大范式的基础理论是什么?

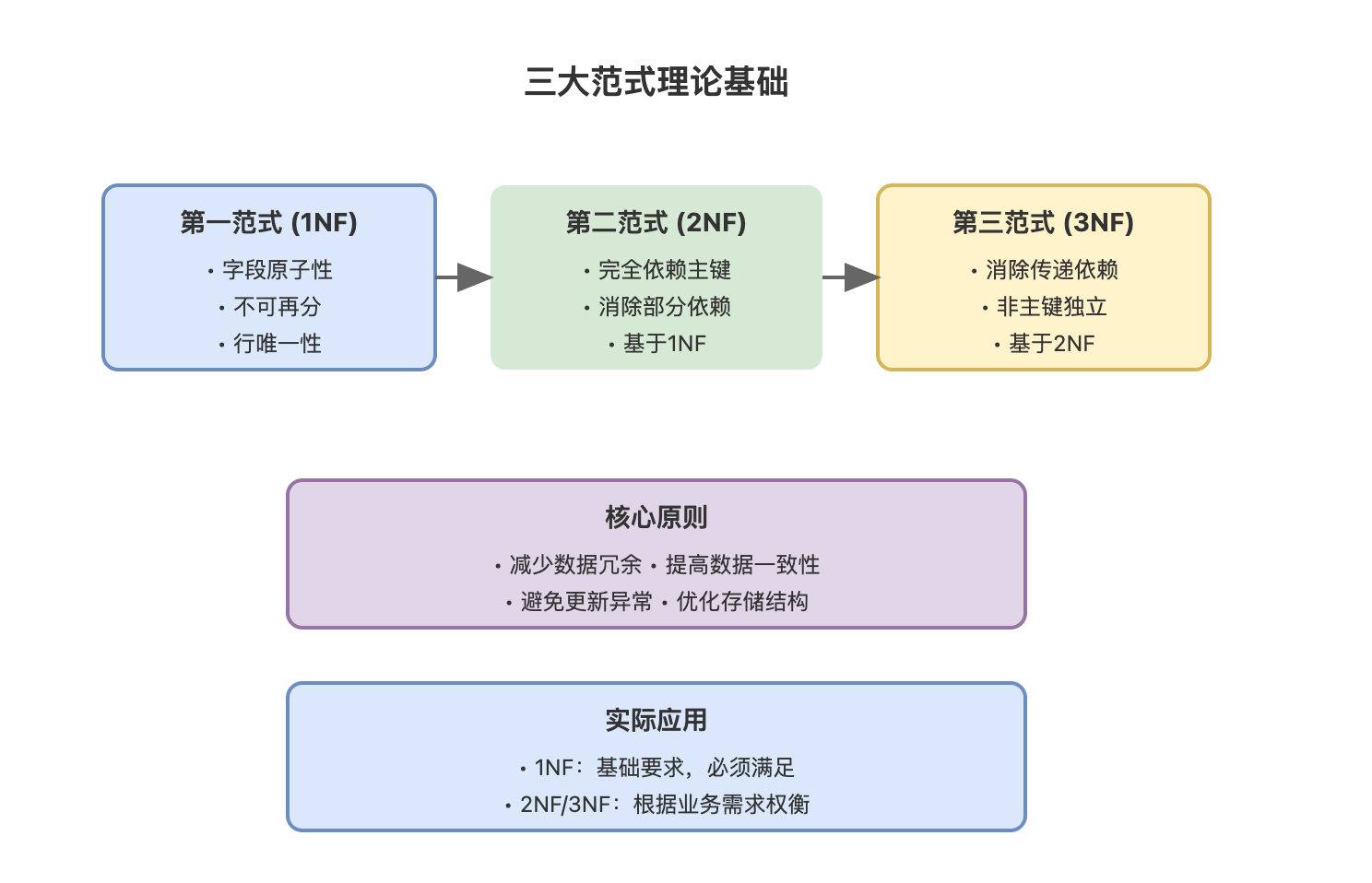

第一范式(1NF)是范式化的基础,它要求表中的每个字段都是原子性的,即不可再分的最小数据单位。这意味着不能在一个字段中存储多个值,比如不能在一个字段中存储多个电话号码。1NF还要求表中的每一行都是唯一的,通常通过主键来保证。1NF是其他范式的基础,如果表不满足1NF,就无法满足更高层次的范式。

第二范式(2NF)在1NF的基础上,要求所有非主键字段都完全依赖于主键,不能存在部分依赖。部分依赖是指非主键字段只依赖于主键的一部分,而不是整个主键。例如,如果一个表的主键是(订单ID,产品ID),而产品名称只依赖于产品ID,不依赖于订单ID,这就违反了2NF。解决方法是将其拆分为两个表:订单表(订单ID,其他字段)和产品表(产品ID,产品名称)。

第三范式(3NF)在2NF的基础上,要求消除传递依赖,即非主键字段不能依赖于其他非主键字段。传递依赖是指A依赖于B,B依赖于C,那么A就传递依赖于C。例如,如果订单表包含客户ID和客户地址,而客户地址依赖于客户ID,这就形成了传递依赖。解决方法是将其拆分为订单表(订单ID,客户ID)和客户表(客户ID,客户地址)。

范式化与反范式化各有什么优缺点?

范式化的优势主要体现在数据一致性和维护性方面。范式化设计能够减少数据冗余,避免数据不一致的问题。当数据需要更新时,只需要在一个地方进行修改,不会出现数据不一致的情况。范式化还能够避免更新异常,如插入异常、删除异常和修改异常。范式化设计使得数据库结构更加清晰,便于理解和维护。

范式化的劣势主要体现在查询性能方面。范式化设计会导致表结构复杂,查询时需要进行多表连接操作。多表连接会增加查询的复杂性和执行时间,特别是在大数据量的情况下。范式化还可能导致查询性能下降,因为需要从多个表中获取数据并进行连接操作。

反范式化的优势主要体现在查询性能方面。反范式化通过增加冗余数据来减少表连接操作,从而提升查询性能。反范式化设计使得查询更加简单直接,减少了复杂的连接操作。在某些场景下,反范式化还能够简化应用逻辑,减少应用层的复杂性。

反范式化的劣势主要体现在数据一致性和维护性方面。反范式化会增加数据冗余,占用更多的存储空间。冗余数据的存在会增加维护复杂度,当数据需要更新时,需要在多个地方进行修改,容易出现数据不一致的问题。反范式化还可能导致更新异常,如插入异常、删除异常和修改异常。

-- 范式化设计示例

-- 满足3NF的设计

CREATE TABLE orders (

order_id INT PRIMARY KEY,

customer_id INT,

order_date DATE,

total_amount DECIMAL(10,2),

FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id)

);

CREATE TABLE customers (

customer_id INT PRIMARY KEY,

customer_name VARCHAR(100),

email VARCHAR(100)

);

-- 反范式化设计示例

-- 在订单表中冗余客户信息

CREATE TABLE orders_denormalized (

order_id INT PRIMARY KEY,

customer_id INT,

customer_name VARCHAR(100), -- 冗余字段

customer_email VARCHAR(100), -- 冗余字段

order_date DATE,

total_amount DECIMAL(10,2)

);在实际项目中如何设计数据库?有哪些策略和考虑因素?

OLTP系统的设计策略应该优先考虑范式化设计。OLTP系统主要处理事务性操作,对数据一致性和完整性要求较高。范式化设计能够保证数据的准确性和一致性,避免数据异常。在OLTP系统中,查询通常比较简单,主要基于主键或索引进行,范式化设计不会显著影响查询性能。

OLAP系统的设计策略可以考虑使用反范式化设计。OLAP系统主要进行数据分析和报表查询,查询通常比较复杂,涉及多表连接和聚合操作。反范式化设计能够简化查询逻辑,提升查询性能。在OLAP系统中,数据更新频率较低,数据一致性的要求相对较低。

混合系统的设计策略可以采用部分反范式化的方法。在关键查询路径上增加冗余字段,以提升查询性能,同时保持大部分表结构的范式化。这种方法能够在数据一致性和查询性能之间找到合适的平衡点。例如,可以在订单表中冗余存储客户名称,以避免每次查询都需要连接客户表。

设计决策的考虑因素包括业务需求、性能要求、维护成本、团队技能等。在设计数据库时,应该根据具体的业务场景和技术要求来选择合适的策略。对于重要的业务数据,应该优先考虑数据一致性;对于性能要求较高的查询,可以考虑反范式化优化。

| 设计策略 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |

|---|---|---|---|

| 范式化 | 数据一致性好、维护简单 | 查询复杂、性能较低 | OLTP系统、重要数据 |

| 反范式化 | 查询性能好、结构简单 | 数据冗余、维护复杂 | OLAP系统、报表查询 |

| 混合设计 | 平衡性能一致性 | 设计复杂、需要权衡 | 复杂业务系统 |

CHAR与VARCHAR的存储机制有什么不同?

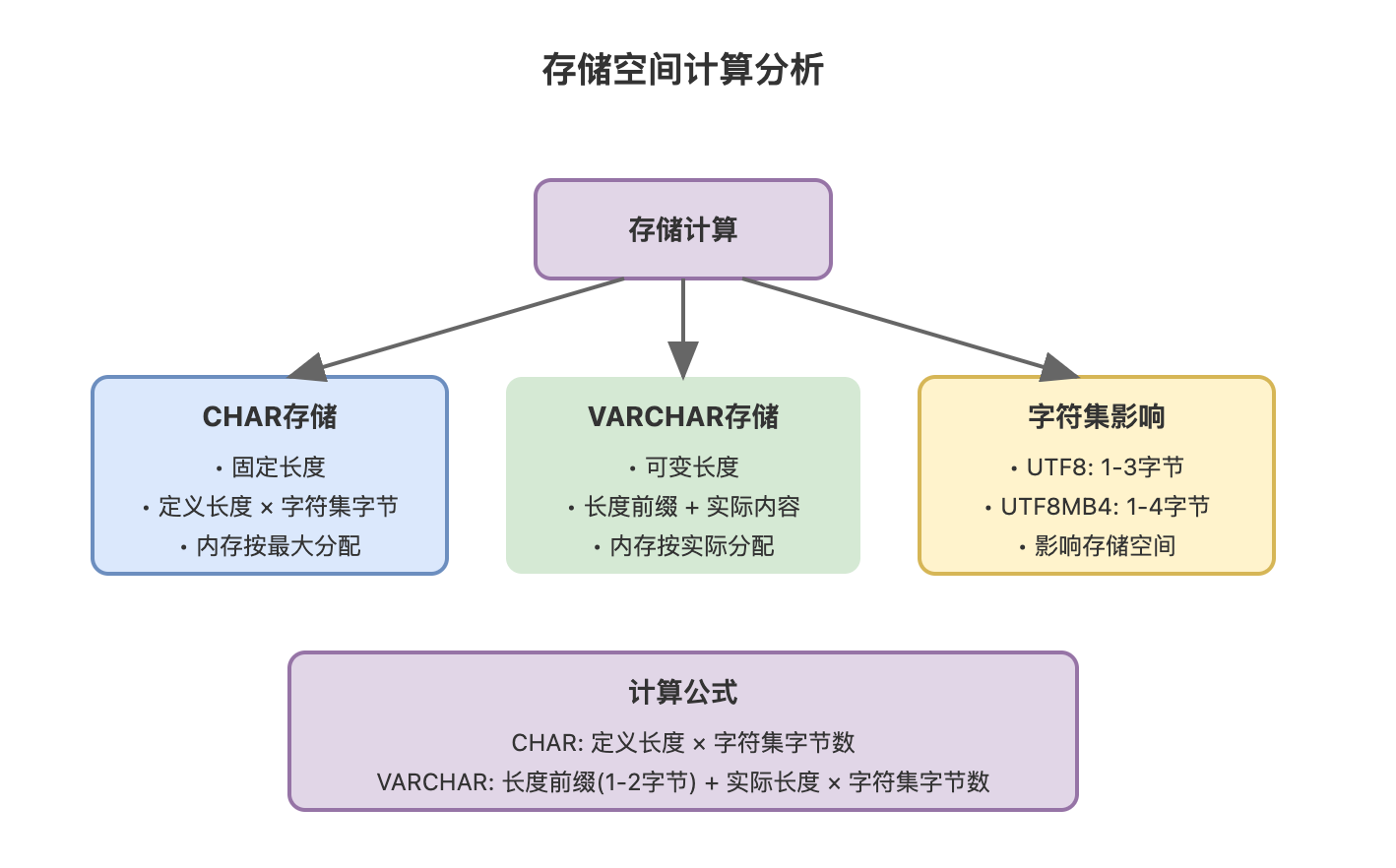

CHAR的存储机制是定长存储,无论实际存储的字符串长度如何,都会分配固定的存储空间。如果实际字符串长度小于定义的长度,剩余的空间会用空格字符填充;如果实际字符串长度大于定义的长度,MySQL会截断字符串并发出警告。CHAR的这种存储方式使得数据在磁盘上的存储是连续的,便于快速定位和读取。

VARCHAR的存储机制是变长存储,只分配实际字符串内容所需的存储空间。VARCHAR需要额外的长度前缀来记录字符串的实际长度,这个长度前缀占用1到2个字节。如果字符串长度小于等于255个字符,长度前缀占用1个字节;如果字符串长度大于255个字符,长度前缀占用2个字节。VARCHAR的这种存储方式能够节省存储空间,但可能导致数据在磁盘上的存储不连续。

-- CHAR和VARCHAR使用示例

-- CHAR:适用于固定长度的字符串

CREATE TABLE users (

id INT PRIMARY KEY,

gender CHAR(1), -- 性别:M/F

country_code CHAR(2), -- 国家代码:CN/US

status CHAR(10) -- 状态:ACTIVE/INACTIVE

);

-- VARCHAR:适用于变长字符串

CREATE TABLE products (

id INT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100), -- 产品名称

description TEXT, -- 产品描述

tags VARCHAR(500) -- 标签

);

-- 存储空间对比

-- CHAR(10) 在UTF8下固定占用30字节

-- VARCHAR(10) 存储"Hello"占用6字节(1字节长度前缀 + 5字节内容)存储格式的差异直接影响数据的读取和写入性能。CHAR的定长存储使得数据在磁盘上的位置是固定的,读取时可以直接定位到指定位置。VARCHAR的变长存储需要先读取长度前缀,然后根据长度读取实际内容,这个过程稍微复杂一些。

CHAR与VARCHAR的性能特点是什么?如何选择合适的类型?

CHAR的性能特点主要体现在查询性能方面。由于CHAR是定长存储,数据在磁盘上的位置是固定的,读取时不需要额外的长度计算,因此查询性能相对较好。CHAR还适合进行字符串比较操作,因为所有字符串都是相同长度,比较操作更加高效。但是,CHAR可能会浪费存储空间,特别是当实际字符串长度远小于定义长度时。

VARCHAR的性能特点主要体现在存储效率方面。VARCHAR只存储实际需要的空间,能够有效节省存储空间。对于长度变化较大的字符串,VARCHAR的存储效率明显优于CHAR。但是,VARCHAR在查询时需要额外的长度计算,可能会影响查询性能。VARCHAR还可能导致行碎片,因为变长存储可能导致数据在磁盘上的存储不连续。

选择策略应该基于具体的应用场景和数据特点。对于长度固定或变化很小的字符串,如国家代码、性别、状态标识等,应该使用CHAR。这些字段的长度通常是固定的,使用CHAR可以获得更好的查询性能。对于长度变化较大的字符串,如用户名、地址、描述信息等,应该使用VARCHAR。这些字段的长度变化较大,使用VARCHAR可以节省存储空间。

查询频率的影响也是选择字符串类型的重要因素。如果某个字段经常用于查询条件或排序操作,应该优先考虑使用CHAR,因为CHAR的查询性能更好。如果某个字段主要用于存储,很少用于查询,可以考虑使用VARCHAR来节省存储空间。

| 对比维度 | CHAR | VARCHAR |

|---|---|---|

| 存储方式 | 固定长度存储 不足部分用空格填充 占用空间固定 | 变长存储 使用1-2字节记录长度 按实际内容分配空间 |

| 性能特点 | 查询性能稍快 位置计算简单 空间可能浪费 | 存储效率高 空间利用率好 有长度计算开销 |

| 适用场景 | 定长数据 • 状态码、编号 • 性别、等级 • 国家代码 | 变长数据 • 姓名、描述 • 评论、地址 • 商品标题 |

| 空间效率 | 可能浪费空间 (短数据填充空格) | 节省存储空间 (按实际长度存储) |

| 查询效率 | 位置计算简单 访问速度稍快 | 需要读取长度信息 略有计算开销 |

如何计算和优化字符串类型的存储空间?

CHAR的存储空间计算相对简单,存储空间等于定义的长度乘以字符集编码的字节数。例如,CHAR(10)在UTF8字符集下占用30个字节(10个字符 × 3字节/字符),无论实际存储的内容是什么。CHAR的存储空间是固定的,不会因为实际内容的变化而变化。

VARCHAR的存储空间计算相对复杂,需要考虑实际字符串长度、长度前缀和字符集编码。VARCHAR的存储空间等于长度前缀的字节数加上实际字符串内容的字节数。长度前缀的字节数取决于字符串长度:如果长度小于等于255,使用1个字节;如果长度大于255,使用2个字节。实际字符串内容的字节数等于字符数乘以字符集编码的字节数。

内存分配策略在CHAR和VARCHAR之间也存在差异。在内存中,CHAR通常按最大长度分配空间,这可能导致内存浪费。VARCHAR在内存中按实际长度分配空间,内存使用更加高效。这种差异在大量数据处理时可能会影响系统性能。

字符集的影响对存储空间计算有重要影响。不同的字符集使用不同的编码方式,每个字符占用的字节数也不同。例如,UTF8字符集使用1到4个字节编码一个字符,而UTF8MB4字符集使用1到4个字节编码一个字符。在选择字符串类型时,应该考虑字符集对存储空间的影响。

VARCHAR的存储基础概念是什么?如何理解变长存储?

VARCHAR的存储格式由两部分组成:长度前缀和实际内容。长度前缀用于记录字符串的实际长度,这个长度信息对于正确读取字符串内容至关重要。长度前缀的大小取决于字符串长度:如果字符串长度小于等于255个字符,使用1个字节;如果字符串长度大于255个字符,使用2个字节。这种设计能够有效节省存储空间,因为大多数字符串的长度都不会超过255个字符。

字符集编码的影响对VARCHAR存储空间有重要影响。不同的字符集使用不同的编码方式,每个字符占用的字节数也不同。例如,latin1字符集每个字符占用1个字节,UTF8字符集每个字符占用1到4个字节,UTF8MB4字符集每个字符也占用1到4个字节。对于包含中文字符的字符串,UTF8编码下每个中文字符通常占用3个字节。

存储空间计算公式为:存储空间 = 长度前缀字节数 + 实际内容字节数。实际内容字节数 = 字符数 × 字符集编码字节数。例如,VARCHAR(100)存储"Hello"在UTF8字符集下占用6个字节(1字节长度前缀 + 5字节内容),存储"你好"占用7个字节(1字节长度前缀 + 6字节内容)。

-- VARCHAR存储空间计算示例

-- 创建不同字符集的表

CREATE TABLE varchar_test (

id INT PRIMARY KEY,

name_latin1 VARCHAR(50) CHARACTER SET latin1, -- 每个字符1字节

name_utf8 VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8, -- 每个字符1-4字节

name_utf8mb4 VARCHAR(50) CHARACTER SET utf8mb4 -- 每个字符1-4字节

);

-- 插入测试数据

INSERT INTO varchar_test VALUES

(1, 'Hello', 'Hello', 'Hello'), -- 5字节 vs 5字节 vs 5字节

(2, 'Hello', '你好', '你好'), -- 5字节 vs 6字节 vs 6字节

(3, 'Hello', 'Hello', 'Hello😀'); -- 5字节 vs 5字节 vs 9字节

-- 查看存储空间使用情况

SELECT

table_name,

column_name,

character_set_name,

column_type,

data_length,

max_length

FROM information_schema.columns

WHERE table_name = 'varchar_test';VARCHAR在磁盘存储和内存分配上有什么差异?

磁盘存储策略采用变长存储,只存储实际需要的空间。这种策略能够有效节省磁盘空间,特别是对于长度变化较大的字符串。磁盘上的存储格式是紧凑的,没有额外的填充空间。这种存储方式使得VARCHAR在磁盘空间使用上非常高效。

内存分配策略采用最大长度分配,为每个VARCHAR字段分配定义的最大长度空间。这种策略的目的是避免频繁的内存重分配操作,提升查询性能。在内存中,MySQL会为VARCHAR字段预留足够的空间来处理可能的最大长度字符串。

磁盘与内存的差异主要体现在空间使用策略上。磁盘存储追求空间效率,只存储实际需要的内容;内存分配追求性能效率,预留足够的空间避免频繁分配。这种差异是合理的,因为磁盘空间相对便宜,而内存访问速度对性能影响更大。

性能影响分析显示,VARCHAR的内存分配策略对查询性能有重要影响。如果VARCHAR字段的最大长度设置过大,会浪费内存空间;如果设置过小,可能导致字符串截断。合理设置VARCHAR的最大长度是优化性能的关键。

如何优化VARCHAR的存储空间?有哪些策略?

合理设置字段长度是VARCHAR优化的第一步。应该根据实际业务需求来设置字段的最大长度,避免过度预留空间。例如,如果用户名通常不超过50个字符,就不应该设置为VARCHAR(255)。合理设置字段长度既能节省存储空间,又能减少内存使用。

选择合适的字符集对存储空间优化有重要影响。对于纯英文内容,可以使用latin1字符集,每个字符只占用1个字节。对于需要支持多语言的应用,应该使用UTF8或UTF8MB4字符集。UTF8MB4字符集支持emoji等特殊字符,但占用空间相对较大。

避免过度预留空间是VARCHAR设计的重要原则。不应该为了"以防万一"而设置过大的字段长度。过度预留空间不仅浪费存储空间,还会影响查询性能。应该根据实际数据分析和业务需求来合理设置字段长度。

监控存储空间使用是持续优化的必要手段。通过监控VARCHAR字段的实际使用情况,可以发现空间浪费的问题并进行优化。可以使用MySQL的信息模式来查看表的存储统计信息,分析字段的实际使用情况。

NULL值的存储与处理机制是什么?

NULL值的存储机制使用位图标记,这是一种高效的存储方式。在MySQL中,每个可能为NULL的字段都会在行数据中占用1个bit位来标记该字段是否为NULL。如果字段值为NULL,对应的bit位为1;如果字段值不为NULL,对应的bit位为0。这种存储方式非常节省空间,因为只需要1个bit就能表示NULL状态。

NULL值的语义是"未知"或"不存在",它不等于任何值,包括NULL本身。这意味着NULL = NULL的结果是NULL,而不是TRUE。这种特性使得NULL值的处理需要特殊的操作符和函数。NULL值参与任何比较操作的结果都是NULL,这可能导致意外的查询结果。

NULL值的三值逻辑是SQL的一个重要特性。在SQL中,逻辑运算的结果可能是TRUE、FALSE或NULL。当NULL值参与逻辑运算时,结果通常是NULL。例如,TRUE AND NULL的结果是NULL,FALSE OR NULL的结果是NULL。这种三值逻辑使得NULL值的处理变得复杂。

-- NULL值处理示例

-- 创建包含NULL值的表

CREATE TABLE null_test (

id INT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(50) NOT NULL,

email VARCHAR(100),

age INT,

status VARCHAR(20)

);

-- 插入包含NULL值的数据

INSERT INTO null_test VALUES

(1, 'Alice', 'alice@example.com', 25, 'active'),

(2, 'Bob', NULL, NULL, 'inactive'),

(3, 'Charlie', 'charlie@example.com', 30, NULL);

-- 正确的NULL值判断

SELECT * FROM null_test WHERE email IS NULL; -- 正确

SELECT * FROM null_test WHERE email = NULL; -- 错误,不会返回结果

-- 使用NULL值处理函数

SELECT

name,

COALESCE(email, 'No email') as email_display,

IFNULL(age, 0) as age_display,

COALESCE(status, 'unknown') as status_display

FROM null_test;

-- 聚合函数中的NULL值处理

SELECT

COUNT(*) as total_rows,

COUNT(email) as email_count,

AVG(age) as avg_age,

SUM(IFNULL(age, 0)) as total_age

FROM null_test;NULL值对查询结果有什么影响?如何处理NULL值?

比较操作的影响是NULL值处理中最需要注意的方面。NULL值参与任何比较操作(=、!=、<、>等)的结果都是NULL,而不是TRUE或FALSE。这意味着WHERE条件中包含NULL值的比较可能不会返回预期的结果。例如,WHERE column = NULL不会返回任何行,因为column = NULL的结果是NULL,而不是TRUE。

聚合函数的影响体现在大多数聚合函数会忽略NULL值。COUNT(*)统计所有行数,包括NULL值;COUNT(column)只统计非NULL值的行数。SUM、AVG、MAX、MIN等函数都会忽略NULL值。这种特性在计算平均值时特别重要,因为NULL值不会参与计算。

索引使用的影响表现在NULL值在索引中的处理有特殊规则。在MySQL中,NULL值可以存储在索引中,但索引的NULL值处理可能影响查询性能。对于包含NULL值的列,索引的使用效率可能降低,特别是在使用范围查询时。

连接操作的影响体现在NULL值参与连接条件时的处理。当连接条件中包含NULL值时,连接结果可能不符合预期。这是因为NULL值不满足任何等值条件,包括连接条件。

处理NULL值的最佳实践有哪些?如何避免常见问题?

使用正确的操作符;应该使用IS NULL和IS NOT NULL来判断NULL值,而不是使用=和!=。IS NULL用于检查字段是否为NULL,IS NOT NULL用于检查字段是否不为NULL。这些操作符专门用于NULL值判断,能够正确处理NULL值。

使用NULL值处理函数;COALESCE函数返回第一个非NULL值,可以用于提供默认值。IFNULL函数提供两个参数,如果第一个参数为NULL,返回第二个参数。NULLIF函数用于条件判断,如果两个参数相等,返回NULL,否则返回第一个参数。

设计表结构时的考虑应该明确字段是否允许NULL值。对于业务上必须存在的字段,应该设置为NOT NULL,这样可以避免NULL值带来的复杂性。对于可选字段,可以允许NULL值,但应该在应用层和查询层正确处理NULL值。

查询优化策略包括在WHERE条件中正确处理NULL值,使用适当的索引,避免在索引列上使用NULL值等。对于经常需要查询NULL值的列,可以考虑创建专门的索引或使用其他优化策略。

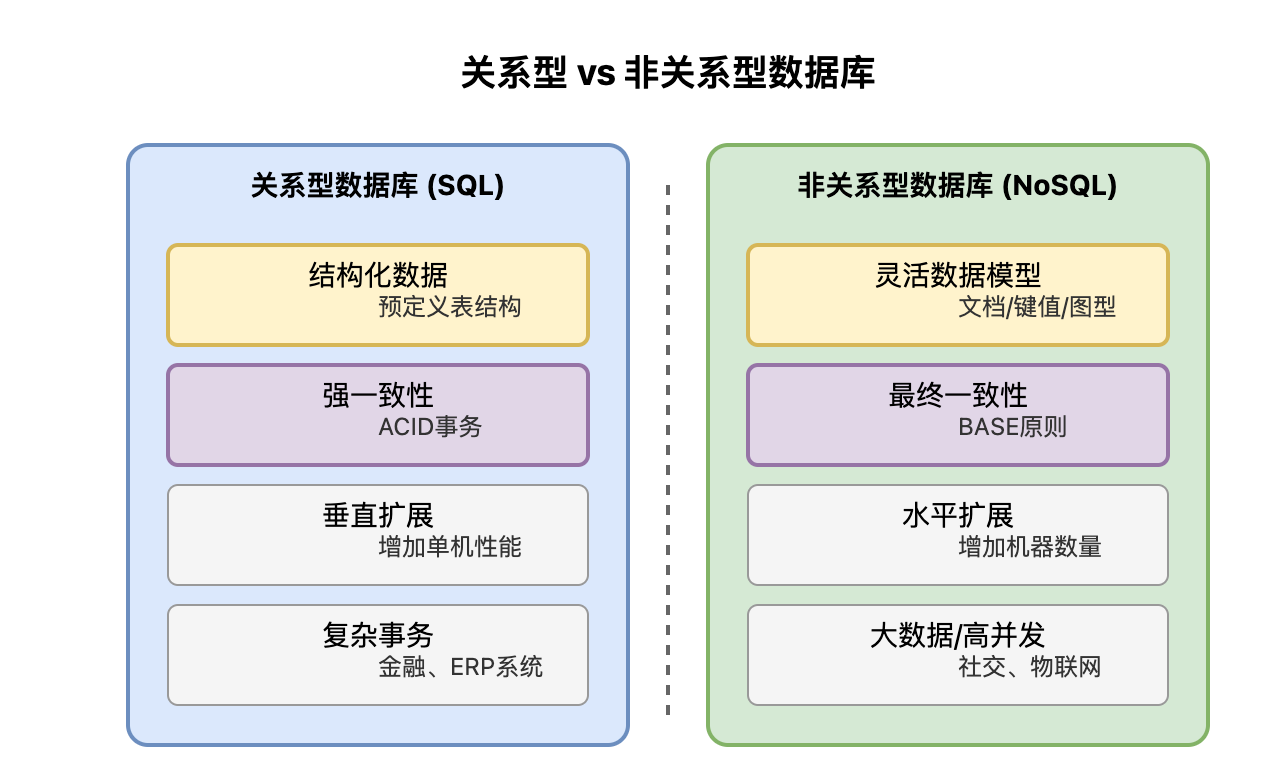

关系型数据库与非关系型数据库有什么区别?

SQL数据库的核心特征是关系模型和ACID事务。SQL数据库使用预定义的表结构,数据以行和列的形式组织,表之间通过外键建立关系。这种设计确保了数据的一致性和完整性,支持复杂的关联查询和事务处理。SQL数据库的查询语言是标准化的,学习成本相对较低,生态系统成熟。

NoSQL数据库的核心特征是灵活的数据模型和水平扩展能力。NoSQL数据库支持多种数据模型,包括文档型(如MongoDB)、键值型(如Redis)、列族型(如Cassandra)、图型(如Neo4j)等。这种灵活性使得NoSQL数据库能够更好地适应不同类型的数据和应用场景。

数据一致性的差异是SQL和NoSQL的重要区别。SQL数据库遵循强一致性原则,确保所有事务都满足ACID特性。NoSQL数据库通常采用最终一致性或弱一致性模型,优先考虑可用性和分区容错性,这在分布式系统中具有重要价值。

扩展性策略的差异体现在SQL数据库通常采用垂直扩展(增加单机性能),而NoSQL数据库通常采用水平扩展(增加机器数量)。这种差异使得NoSQL数据库在处理大数据量和高并发场景时具有优势。

MySQL与MongoDB的技术选型如何考虑?适用场景是什么?

MySQL的优势主要体现在事务处理、复杂查询和数据一致性方面。MySQL支持完整的ACID事务,能够处理复杂的业务逻辑和关联查询。MySQL的SQL语言功能强大,支持复杂的聚合、分组、排序等操作。MySQL的生态系统成熟,有丰富的工具和社区支持。

-- MySQL示例:结构化数据存储

CREATE TABLE users (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

CREATE TABLE orders (

id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

user_id INT,

total_amount DECIMAL(10,2),

status ENUM('pending', 'completed', 'cancelled'),

FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)

);

-- 复杂查询示例

SELECT u.username, COUNT(o.id) as order_count, SUM(o.total_amount) as total_spent

FROM users u

LEFT JOIN orders o ON u.id = o.user_id

WHERE o.status = 'completed'

GROUP BY u.id, u.username

HAVING total_spent > 1000;MongoDB的优势主要体现在灵活的数据模型、快速开发和水平扩展方面。MongoDB的文档模型允许存储复杂的数据结构,支持嵌套文档和数组。MongoDB的查询语言相对简单,支持丰富的查询操作。MongoDB的分片功能支持水平扩展,能够处理大规模数据。

// MongoDB示例:半结构化数据存储

// 用户文档

{

"_id": ObjectId("..."),

"username": "john_doe",

"email": "john@example.com",

"profile": {

"firstName": "John",

"lastName": "Doe",

"age": 30,

"interests": ["reading", "music", "travel"]

},

"orders": [

{

"orderId": "ORD001",

"items": [

{"productId": "P1", "quantity": 2, "price": 25.99},

{"productId": "P2", "quantity": 1, "price": 15.50}

],

"totalAmount": 67.48,

"status": "completed"

}

],

"createdAt": ISODate("2023-01-01T00:00:00Z")

}

// 查询示例

db.users.find({

"profile.age": {$gte: 25},

"orders.status": "completed"

}).aggregate([

{$unwind: "$orders"},

{$match: {"orders.status": "completed"}},

{$group: {

_id: "$_id",

username: {$first: "$username"},

orderCount: {$sum: 1},

totalSpent: {$sum: "$orders.totalAmount"}

}},

{$match: {totalSpent: {$gt: 1000}}}

]);适用场景的差异决定了技术选型的方向。MySQL适合结构化数据、复杂业务逻辑、强一致性要求的场景,如银行系统、ERP系统等。MongoDB适合半结构化数据、快速原型开发、高并发读写的场景,如内容管理系统、日志系统等。

性能特点的差异体现在不同场景下的表现。MySQL在复杂查询和事务处理方面性能优异,但在大规模数据写入和水平扩展方面存在限制。MongoDB在数据写入和水平扩展方面性能优异,但在复杂查询和事务处理方面相对较弱。

| 特性 | MySQL | MongoDB |

|---|---|---|

| 数据模型 | 关系型 | 文档型 |

| 事务支持 | 完整ACID | 单文档原子性 |

| 查询语言 | SQL | JSON查询 |

| 扩展方式 | 垂直扩展 | 水平扩展 |

| 一致性 | 强一致性 | 最终一致性 |

| 适用场景 | 结构化数据 | 半结构化数据 |

| 复杂查询 | 优秀 | 一般 |

| 写入性能 | 一般 | 优秀 |

SQL查询的完整执行流程是什么?各个阶段的作用是什么?

连接层是MySQL查询执行的第一道关卡,负责处理客户端连接、身份验证、安全检查和连接管理。连接层接收客户端的SQL请求,验证用户权限,建立和维护客户端与服务器之间的连接。连接层还负责处理连接池、线程管理、网络通信等底层功能。

SQL层是查询处理的核心,负责SQL语句的解析、优化和执行。SQL层首先对SQL语句进行词法分析和语法分析,生成语法树。然后进行语义分析,检查表是否存在、字段是否有效、权限是否足够等。最后进行预处理,包括常量折叠、子查询优化等。

查询优化器是SQL层中最重要的组件,它负责分析SQL语句并生成最优的执行计划。优化器会分析所有可能的执行路径,估算每种路径的执行成本,选择成本最低的方案。优化器的决策基于多种因素,包括表的大小、索引的可用性、数据的分布情况等。

执行器负责执行优化器生成的执行计划。执行器会调用存储引擎的接口来读取数据、执行计算、返回结果。执行器还负责处理事务、锁管理、并发控制等高级功能。

存储引擎层是MySQL的底层组件,负责数据的存储和检索。不同的存储引擎有不同的实现方式,但都提供统一的接口给执行器调用。InnoDB是MySQL的默认存储引擎,支持事务、行级锁、外键等高级功能。

代码示例:

-- 查询执行计划示例

-- 查看查询执行计划

EXPLAIN SELECT u.username, COUNT(o.id) as order_count

FROM users u

LEFT JOIN orders o ON u.id = o.user_id

WHERE u.status = 'active'

GROUP BY u.id, u.username

HAVING order_count > 5;

-- 分析执行计划输出

-- id: 执行顺序

-- select_type: 查询类型

-- table: 表名

-- type: 访问类型

-- possible_keys: 可能使用的索引

-- key: 实际使用的索引

-- key_len: 索引长度

-- ref: 索引引用

-- rows: 预估行数

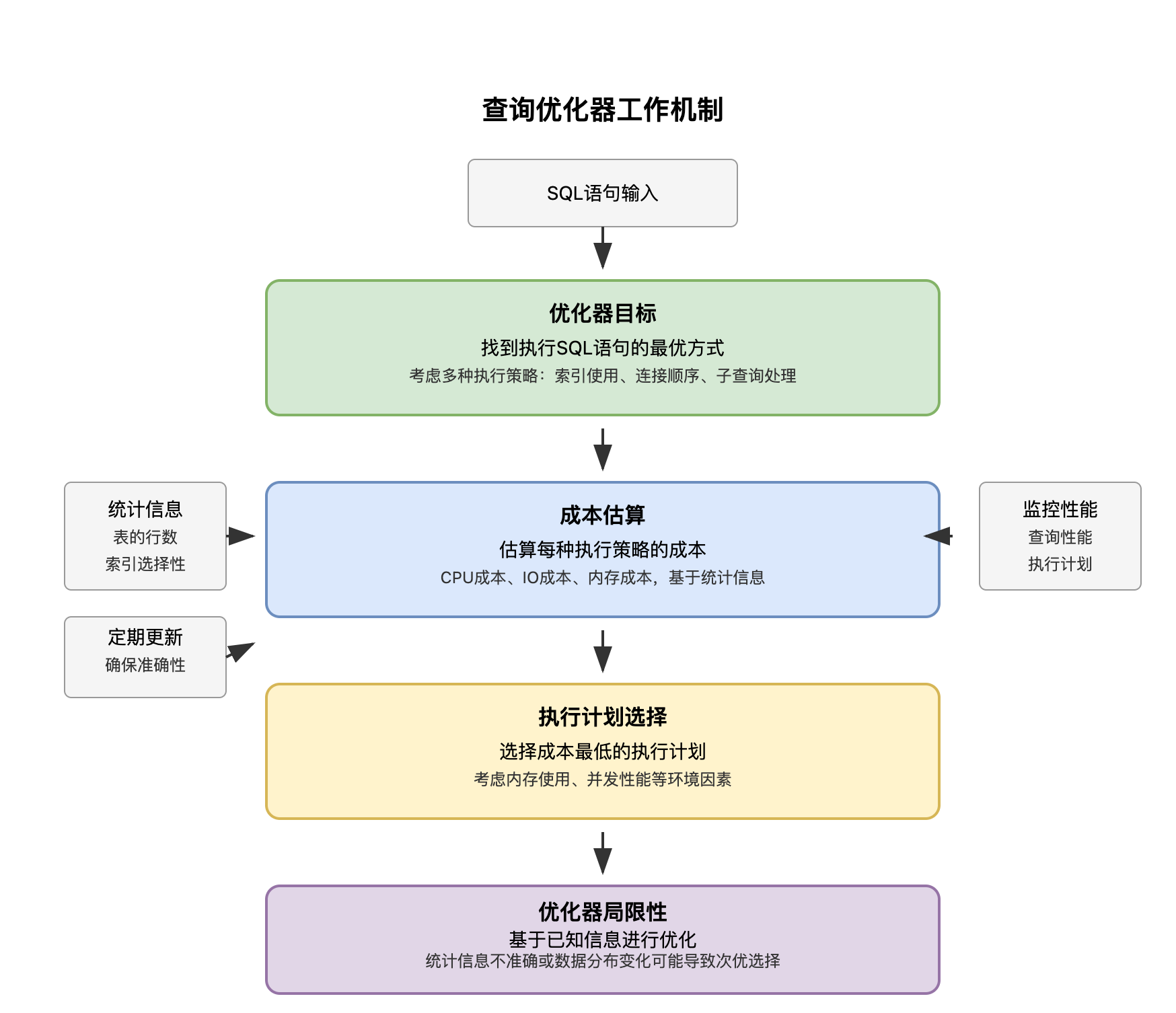

-- Extra: 额外信息查询优化器的工作机制是什么?如何生成执行计划?

查询优化器的目标是找到执行SQL语句的最优方式。优化器会考虑多种执行策略,包括不同的索引使用方式、不同的连接顺序、不同的子查询处理方式等。优化器的决策直接影响查询的执行时间和资源消耗。

成本估算是优化器的核心功能。优化器会估算每种执行策略的成本,包括CPU成本、IO成本、内存成本等。成本估算基于统计信息,包括表的行数、索引的选择性、数据的分布情况等。优化器会定期更新统计信息,以确保成本估算的准确性。

执行计划的选择基于成本估算的结果。优化器会选择成本最低的执行计划,但也会考虑其他因素,如内存使用、并发性能等。在某些情况下,优化器可能会选择不是成本最低但更适合当前环境的执行计划。

优化器的局限性在于它只能基于已知的信息进行优化。如果统计信息不准确,或者数据分布发生了变化,优化器可能会选择次优的执行计划。因此,定期更新统计信息、监控查询性能是数据库管理的重要工作。

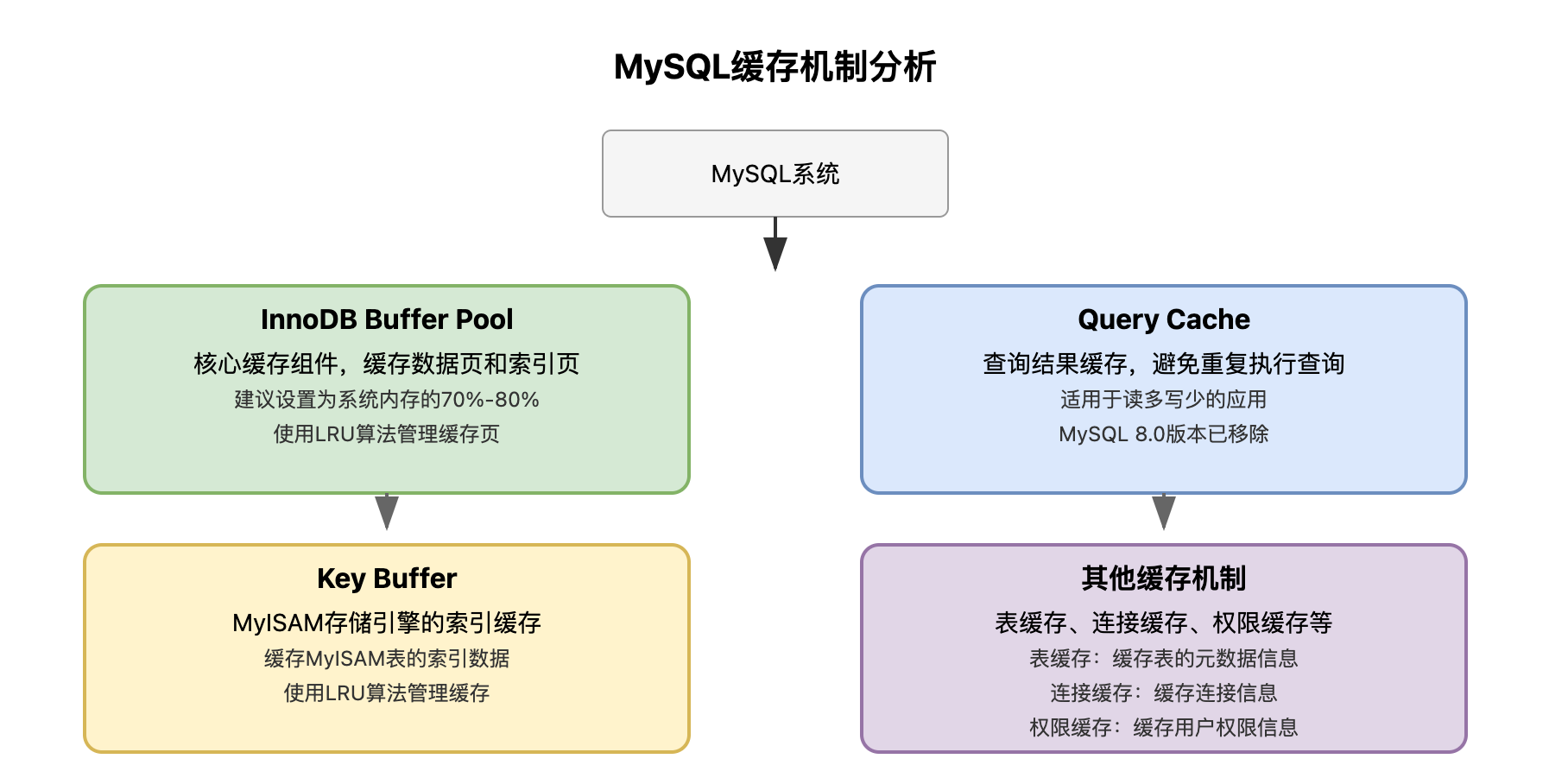

MySQL的缓存机制有哪些?

InnoDB Buffer Pool是MySQL InnoDB存储引擎的核心缓存组件,它缓存数据页和索引页,是MySQL最重要的缓存机制。Buffer Pool的大小直接影响MySQL的性能,通常建议设置为系统内存的70%-80%。Buffer Pool使用LRU(最近最少使用)算法来管理缓存页,当缓存满时会淘汰最少使用的页。

Query Cache是MySQL的查询结果缓存,它缓存SELECT查询的结果集。当相同的查询再次执行时,MySQL可以直接从Query Cache中返回结果,避免重复执行查询。Query Cache对于读多写少的应用非常有效,但在MySQL 8.0版本中已经被移除,因为它的维护成本较高,且在某些场景下可能影响性能。

Key Buffer是MyISAM存储引擎的索引缓存,它缓存MyISAM表的索引数据。Key Buffer的大小影响MyISAM表的查询性能,特别是对于有大量索引的表。Key Buffer也使用LRU算法来管理缓存。

其他缓存机制包括表缓存、连接缓存、权限缓存等。表缓存缓存表的元数据信息,连接缓存缓存连接信息,权限缓存缓存用户权限信息。这些缓存机制共同工作,提升MySQL的整体性能。

MySQL缓存配置示例:

-- 查看Buffer Pool状态

SHOW ENGINE INNODB STATUS\G

-- 查看缓存命中率

SELECT

(1 - VARIABLE_VALUE / (

SELECT VARIABLE_VALUE

FROM performance_schema.global_status

WHERE VARIABLE_NAME = 'Innodb_buffer_pool_read_requests'

)) * 100 as buffer_pool_hit_rate

FROM performance_schema.global_status

WHERE VARIABLE_NAME = 'Innodb_buffer_pool_reads';

-- 配置Buffer Pool大小

SET GLOBAL innodb_buffer_pool_size = 1073741824; -- 1GBRedis缓存使用示例:

// 缓存用户信息

const redis = require('redis');

const client = redis.createClient();

// 设置缓存

async function cacheUserInfo(userId, userInfo) {

await client.setex(`user:${userId}`, 3600, JSON.stringify(userInfo));

}

// 获取缓存

async function getUserInfo(userId) {

const cached = await client.get(`user:${userId}`);

if (cached) {

return JSON.parse(cached);

}

// 从数据库获取数据

const userInfo = await db.getUserById(userId);

// 设置缓存

await cacheUserInfo(userId, userInfo);

return userInfo;

}

// 缓存失效

async function invalidateUserCache(userId) {

await client.del(`user:${userId}`);

}MySQL缓存与Redis缓存有什么区别?如何选择使用?

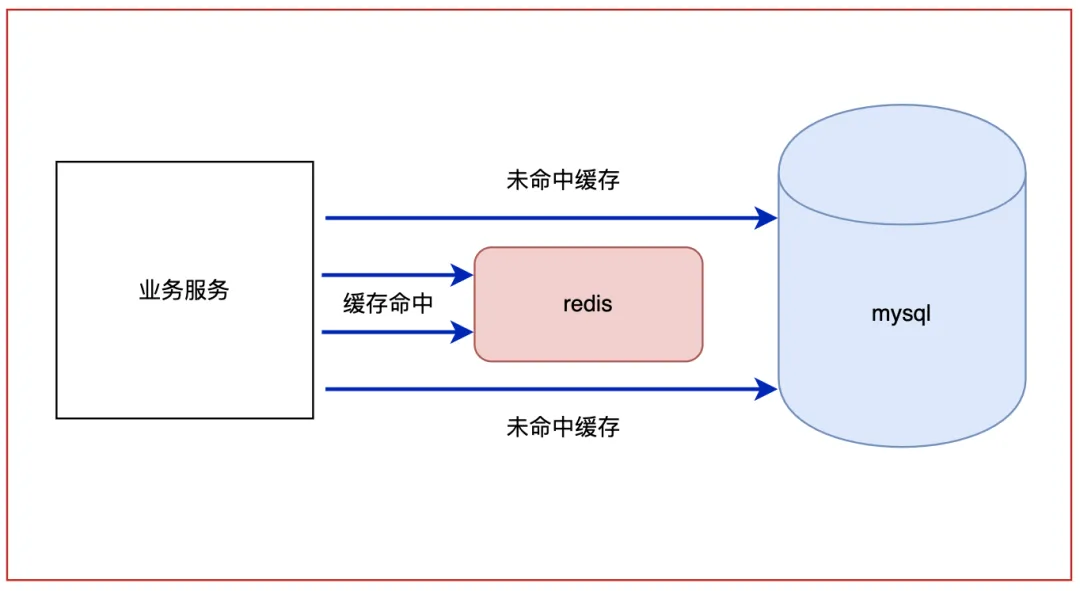

设计目标的差异是MySQL和Redis缓存机制的根本区别。MySQL的缓存机制是为了提升数据库查询性能,主要缓存数据页、索引页和查询结果。Redis的缓存机制是为了提供高速的数据访问服务,主要缓存业务数据和计算结果。

数据结构的差异体现在MySQL缓存的是关系型数据,数据以行和列的形式组织。Redis缓存的是键值对数据,支持字符串、哈希、列表、集合、有序集合等多种数据结构。Redis的数据结构更加灵活,能够更好地适应不同的业务需求。

持久化策略的差异表现在MySQL的缓存数据最终会持久化到磁盘,保证数据的持久性。Redis的缓存数据主要存储在内存中,虽然支持持久化,但主要是为了数据恢复,而不是作为主要存储。

一致性要求的差异体现在MySQL的缓存需要保证数据的一致性,缓存的数据必须与磁盘上的数据保持一致。Redis的缓存通常采用最终一致性模型,允许短暂的数据不一致,以换取更高的性能。

差异对比:

| 特性 | MySQL缓存 | Redis缓存 |

|---|---|---|

| 设计目标 | 数据库性能优化 | 应用层数据加速 |

| 数据结构 | 关系型数据 | 键值对数据 |

| 存储位置 | 内存+磁盘 | 主要内存 |

| 一致性 | 强一致性 | 最终一致性 |

| 适用场景 | 数据库查询 | 业务数据缓存 |

| 管理方式 | 自动管理 | 手动管理 |

| 扩展性 | 有限 | 高 |

如何设计混合缓存架构?有哪些最佳实践?

分层缓存策略是设计高效缓存架构的重要原则。可以在不同的层次使用不同的缓存技术,发挥各自的优势。例如,在数据库层使用MySQL的Buffer Pool,在应用层使用Redis缓存,在CDN层使用静态资源缓存。

缓存更新策略是保证数据一致性的关键。可以采用多种策略来更新缓存,包括写时更新、定时更新、事件驱动更新等。写时更新能够保证数据的一致性,但可能影响写入性能。定时更新能够平衡性能和一致性,但可能存在短暂的数据不一致。

缓存失效策略是管理缓存生命周期的重要手段。可以采用多种策略来失效缓存,包括时间过期、版本号失效、主动失效等。时间过期策略简单有效,但可能影响数据的新鲜度。版本号失效能够保证数据的新鲜度,但增加了系统的复杂性。

监控和调优是缓存架构持续优化的必要手段。需要监控缓存的命中率、内存使用、响应时间等指标,根据监控结果进行调优。可以使用多种工具来监控缓存性能,如MySQL的Performance Schema、Redis的INFO命令等。