Java语法

Java语法

Java语言有什么特点?

Java 作为一门诞生于 1995 年的经典编程语言,其设计理念和技术特性使其在数十年多年来保持着旺盛的生命力。以下从核心特点出发,结合技术细节和实际应用展开分析:

面向对象(设计范式)

完全支持面向对象编程(OOP),核心特性包括:

- 封装:通过访问修饰符隐藏对象内部细节,仅暴露必要接口;

- 继承:允许类复用父类代码,单继承,通过接口实现多继承效果;

- 多态:同一方法在不同对象上有不同实现,编译时多态如重载,运行时多态如重写。

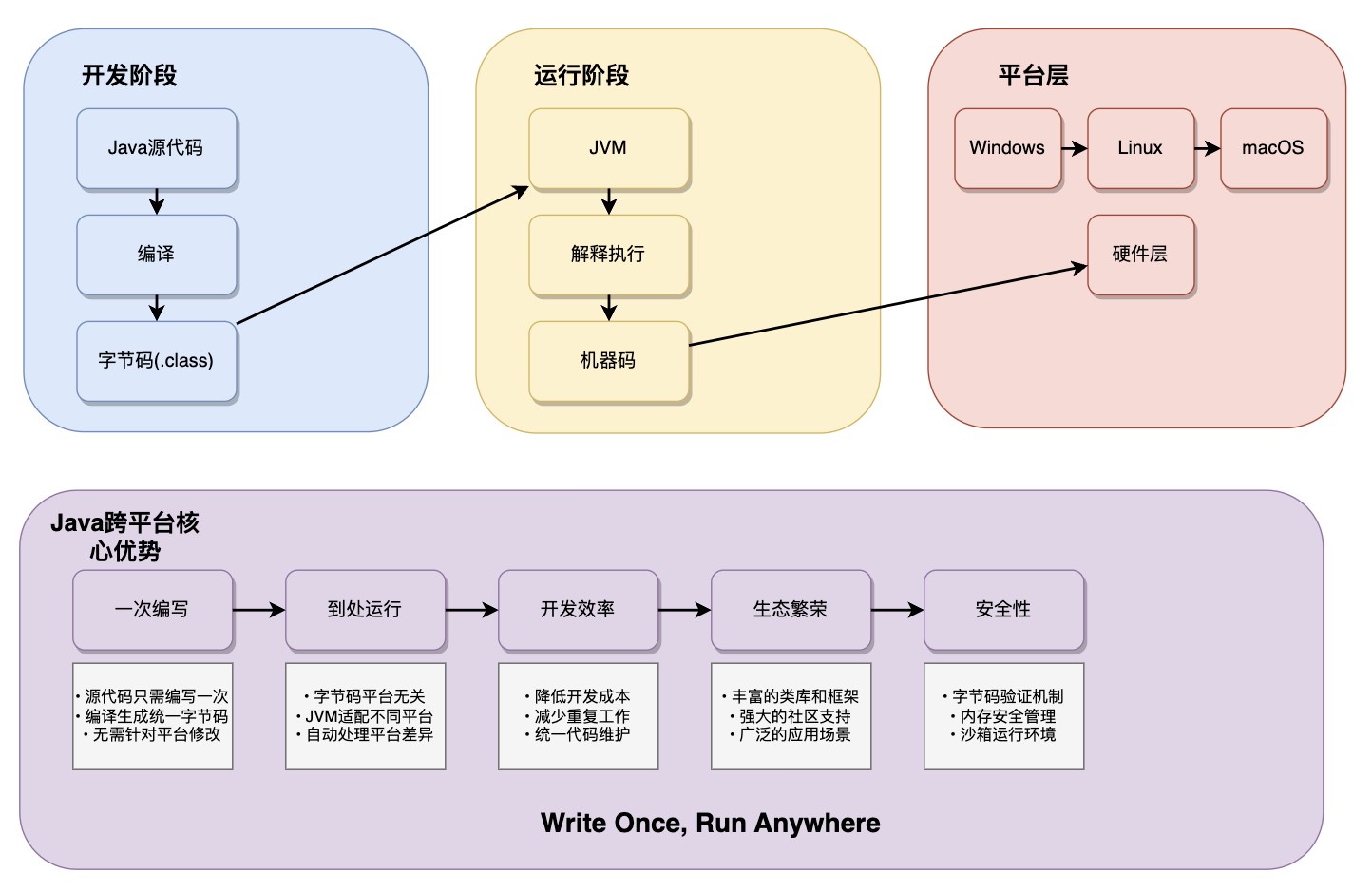

跨平台性(核心优势)

Java 通过 “字节码 + JVM(Java 虚拟机)” 实现跨平台,源代码编译为字节码,而非直接生成机器码,字节码可在安装了对应 JVM 的任何操作系统上运行。这解决了传统语言需为不同平台重新编译的问题,体现 “一次编写,到处运行”的理念。

安全性与健壮性

安全性表现为摒弃指针直接操作内存,通过 JVM 内存管理避免内存泄漏;内置安全管理器控制代码权限,适合网络环境。

健壮性强制体现在类型检查,编译期捕获部分错误;异常处理机制避免程序崩溃;自动垃圾回收(GC)释放无用对象内存,减少内存管理负担。

自动垃圾回收

Java 通过 GC 机制自动管理内存,开发者无需手动调用 free () 或 delete () 释放内存,大幅减少内存泄漏风险,核心逻辑是JVM 的垃圾回收器定期扫描堆内存,标记 “不可达” 对象,并通过算法回收其占用的内存。

开发者可通过 System.gc () 建议触发 GC,但无法强制;需注意避免内存泄漏,否则会导致 GC 效率下降甚至 OOM 。

多线程支持

内置 Thread 类和 Runnable 接口,支持多线程并发编程;通过 synchronized 关键字、volatile 关键字及 java.util.concurrent 包提供线程同步与通信机制,适合开发高并发应用,如服务器程序。

丰富的类库与生态

Java 标准类库(JDK)涵盖 I/O、网络、集合、数据库连接(JDBC)等功能;第三方库和框架成熟,在企业级开发、移动开发(Android)、大数据(Hadoop)等领域应用广泛。

编译与解释结合

Java 源代码先经编译器编译为字节码,运行时由 JVM 的解释器逐行解释执行,部分 JVM 还会通过即时编译将热点代码编译为机器码,兼顾跨平台性和执行效率。

其他特性

动态性:支持反射机制,可在运行时获取类信息并操作对象,增强程序灵活性,如 Spring 的 IOC 容器。

分布式:提供java.net包支持 TCP/IP、HTTP 等协议,便于开发分布式应用,如 RPC 服务。

这些特点使 Java 成为一门兼具易用性、安全性和扩展性的语言,稳居编程语言流行榜前列。

其中最重要的特性是什么?为什么?

最重要的特性是跨平台性(Write Once, Run Anywhere),因为它是 Java 立足并普及的核心根基,直接支撑了其他特性的价值释放。

跨平台性的核心是 “字节码 + JVM” 的设计:源代码编译为与平台无关的字节码,再由不同系统的 JVM 解释执行。这一特性的决定性意义体现在以下方面:

打破平台壁垒,降低开发成本

传统语言需为 Windows、Linux、macOS 等不同平台编写适配代码并重新编译,而 Java 只需一次开发,即可在所有安装 JVM 的设备上运行。这极大减少了跨平台开发的重复劳动,尤其在互联网普及初期,快速推动了 Java 在服务器、客户端、移动设备等多场景的应用,例如早期 Applet 插件、后来的 Android 系统。

支撑生态扩张,巩固语言地位

跨平台性是 Java 生态繁荣的前提。正因为代码可在多平台无缝运行,企业才愿意投入资源开发基于 Java 的框架、工具和库,形成 “开发 - 应用 - 反馈” 的正向循环。例如,Hadoop 等大数据框架选择 Java,正是看中其跨平台能力可适配不同服务器集群环境;Android 系统将 Java 作为主要开发语言,也依赖于 JVM 的衍生实现(Dalvik/ART)。

放大其他特性的价值

其他特性若脱离跨平台性,影响力会大打折扣。例如:

面向对象带来的代码复用性,需结合跨平台性才能在多场景下发挥最大效用;

多线程支持的高并发能力,若仅限单一平台,难以满足分布式系统(跨服务器、跨系统)的需求。

历史背景下的决定性作用

Java 诞生于 1990 年代互联网萌芽期,当时跨平台兼容性是解决 “不同设备、系统间数据交互” 的关键痛点。Sun 公司提出的 “一次编写,到处运行” 直击行业需求,使 Java 迅速在服务器端开发、嵌入式设备等领域站稳脚跟,甚至在移动互联网时代通过 Android 延续了生命力。

简言之,跨平台性是 Java 区别于其他语言的 “身份证”,没有它,Java 的生态、应用场景和普及度都无从谈起。其他特性更多是 “锦上添花”,而跨平台性是 “雪中送炭” 的核心竞争力。

Java 与 C++ 有何区别?

Java 和 C++ 虽然同属 C 系语法,设计理念和适用场景却有本质区别,具体可以从以下几个核心维度展开分析:

编译与运行:跨平台性的本质差异

Java 的核心是 间接执行:源代码(.java)先编译成字节码(.class),这种字节码不依赖具体硬件 / 系统,必须通过 Java 虚拟机解释或编译成机器码才能运行。只要目标设备装了对应版本的 JVM,同一份字节码能在 Windows、Linux、手机等各种平台跑 —— 这就是 一次编写,到处运行 的底气。

C++ 则是 直接编译:源代码直接被编译器转换成对应平台的机器码,机器码和硬件指令直接绑定。所以同一份 C++ 代码,要在 Windows 和 Linux 上运行,必须分别用对应平台的编译器重新编译,跨平台性远不如 Java。

编程范式:纯对象 vs 多范式兼容

Java 是 “纯面向对象” 语言,设计时就要求 “一切皆对象”(除了 int、double 等基本类型,不过可以通过包装类转为对象)。写的所有代码都必须放在类里,不能有游离在类之外的函数,强制用对象的思路组织逻辑。

C++ 则是 “多范式兼容”:既支持面向对象,也保留了面向过程的写法,甚至还支持泛型编程、函数式编程等。这种灵活性让 C++ 能适应更多场景,但也增加了学习复杂度。

内存管理:自动托管” vs 手动掌控

这是最影响开发体验的区别之一:

Java 有 自动垃圾回收 机制,开发者用new创建对象后,不用手动释放内存,JVM 会定期扫描并回收不再使用的对象。虽然简化了开发,但 GC 运行时可能导致程序短暂卡顿,且开发者无法精确控制内存释放时机。

C++ 需要 手动管理内存:用new创建的对象,必须用delete手动释放,否则会导致内存泄漏。虽然麻烦,但开发者能精确控制内存分配和释放的时机,适合对性能极度敏感的场景。不过现代 C++ 引入了智能指针,一定程度上缓解了手动管理的压力。

指针与权限:安全限制 vs 底层自由

Java 刻意去掉了 指针 概念,只保留 引用。引用虽然类似指针,但不能做指针运算,也不能直接访问内存地址,更不能操作硬件资源 —— 这种限制避免了野指针、内存越界等危险操作,提升了安全性,但也失去了对底层的直接控制能力。

C++ 则完整保留了指针,支持指针运算,甚至能直接操作内存地址。这种 “自由” 让 C++ 能做更底层的开发,但也容易写出危险代码,比如指针指向已释放的内存。

继承与扩展:单继承+接口 vs “多继承

Java 为了简化设计,只允许 单继承,但通过接口实现多维度扩展。接口只定义方法声明,不包含实现,避免了多继承可能导致的 菱形问题(多个父类有同名方法时的歧义)。

C++ 支持 “多继承”,灵活性更高,但也带来了复杂度:比如两个父类有同名方法时,子类调用会产生歧义;多个父类可能包含重复的成员变量,浪费内存。实际开发中,C++ 开发者常通过 “虚继承” 等技巧规避这些问题,但学习成本较高。

特性取舍:简洁安全 vs 灵活复杂

Java 在设计时刻意砍掉了一些 C++ 的 “复杂特性”:

- 没有宏定义,避免了宏替换带来的代码可读性问题;

- 没有运算符重载(不能自定义+、-等运算符的行为),减少了代码歧义;

- 泛型机制比 C++ 的模板简单(Java 泛型是 “编译期擦除”,C++ 模板是 “代码生成”),功能较弱但更易理解。

C++ 则保留了这些特性,甚至不断增加新特性(如 C++11 后的 lambda 表达式、右值引用),让开发者能写出更灵活、高效的代码,但也导致 C++ 语法体系异常庞大,被戏称 “学不完的 C++”。

应用场景:上层业务 vs 底层核心

两者的差异直接决定了适用领域:

Java 适合 上层业务开发:企业级应用、Android 应用、大数据框架等。这些场景更看重开发效率、跨平台性和安全性,对极致性能要求不高。

C++ 适合 底层核心开发:操作系统、游戏引擎、嵌入式系统、高性能服务器等。这些场景需要直接操作硬件、追求纳秒级响应,开发者愿意为性能牺牲一些开发效率。

简单说,Java 像 自动挡汽车:屏蔽了复杂操作,容易上手,适合大多数日常场景;C++ 像 手动挡赛车:操作复杂,但能精准控制每一个细节,适合追求极致性能的专业场景。

两者没有绝对优劣,只是设计目标不同 ——Java 为 “开发效率和安全性” 妥协了部分性能,C++ 为 “性能和底层控制” 保留了复杂度。

Java 是如何实现跨平台的?

Java 的核心跨平台能力来源于 Java 虚拟机(JVM) 的中间层架构。当 Java 源代码编译后,生成 .class 字节码文件,这种格式是平台无关的中间表示。运行时,这些字节码由目标平台上安装的 JVM 动态翻译为本地机器码,从而实现了对底层系统的屏蔽。

每种操作系统(如 Windows、Linux、macOS)都需安装对应版本的 JVM,JVM 再结合本地操作系统和硬件环境完成指令转换。这种模式不仅保证了程序的一致性执行,也方便了程序在不同平台之间的迁移部署。

此外,Java 生态还提供了丰富的标准类库(Java API)对底层资源操作进行了封装,使得 Java 程序在调用文件、网络、IO 等系统资源时无需关心具体平台细节。

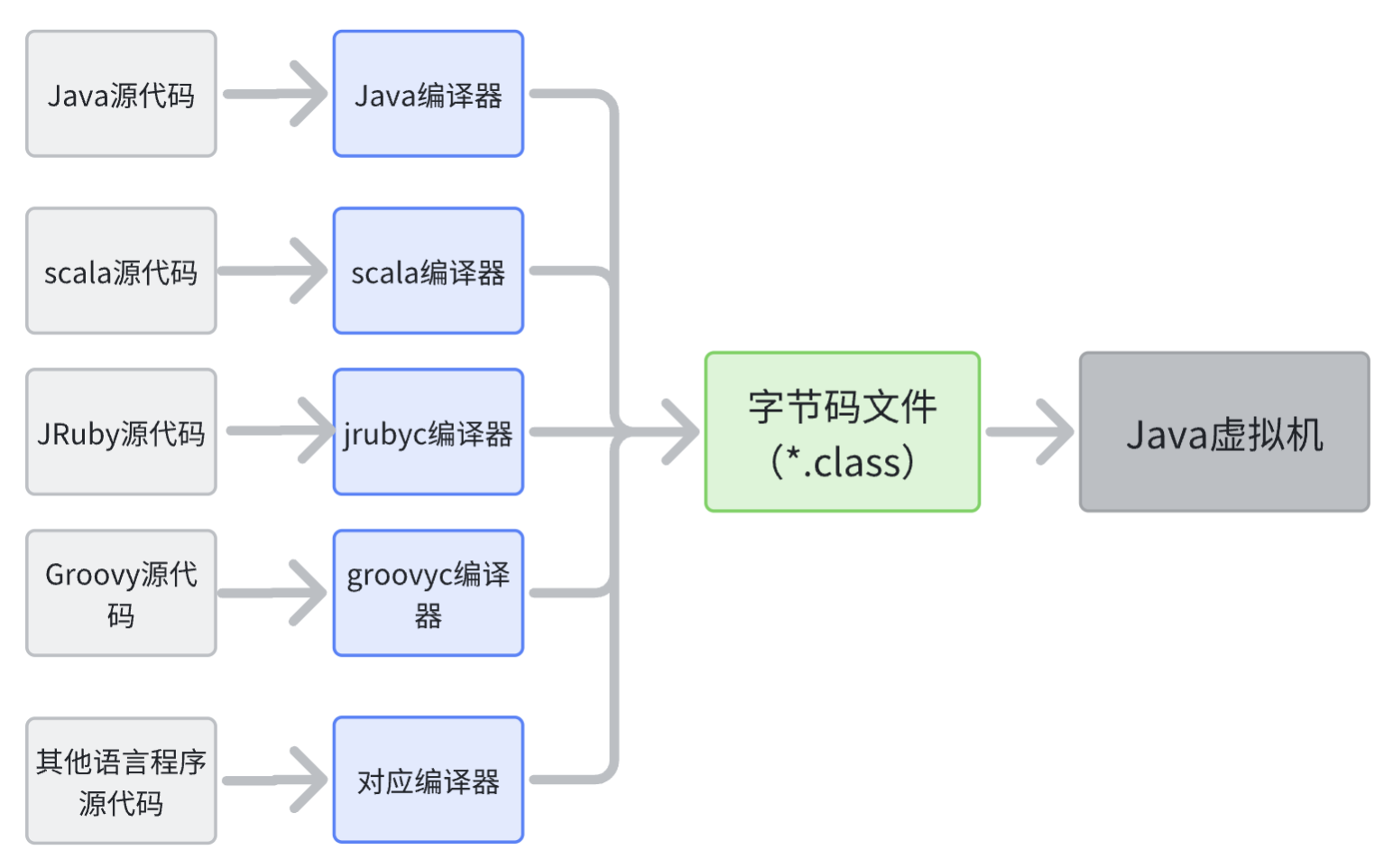

值得一提的是,JVM具备语言无关性,也就是JVM不是只能执行Java代码编写的程序码,Java虚拟机只关心字节码文件,程序的运行是虚拟机解释执行字节码文件来完成的。至于字节码文件怎么生成的,虚拟机就不做限制了。 目前能够生成字节码文件的语言有(Java,Jruby,Groovy,Kotlin)等。

因此,通过 JVM + 字节码机制 + 标准 API,Java 构建了高度抽象的运行环境,为跨平台应用开发提供了坚实基础。

字节码、JVM、操作系统三者的关系是什么?

字节码:平台无关的通用语言

字节码不依赖任何操作系统或硬件,是 Java 代码跨平台的中间载体。无论源码在 Windows 还是 macOS 上编译,生成的字节码完全一致。

JVM:平台相关的翻译官

JVM 是针对特定操作系统(如 Linux)和硬件架构(如 x86)设计的程序,它的核心功能是翻译字节码为本地机器码。不同平台的 JVM 需适配 OS 的底层接口,但对字节码的语法解析规则完全统一。

操作系统:JVM 的运行环境

OS 为 JVM 提供进程管理、内存分配、文件系统等基础服务,JVM 则通过 OS 间接操作硬件。三者形成 字节码(统一输入)→ JVM(平台适配转换)→ 操作系统(硬件交互) 的闭环。

核心设计巧思

这种架构通过 分层隔离 实现跨平台:

开发者只需关注源码逻辑,无需关心底层平台差异;

JVM 开发者专注于 字节码→机器码 的转换适配,屏蔽 OS 细节;

最终用户只需安装对应平台的 JVM,即可运行相同的字节码。

这一设计既保留了编译型语言的执行效率(字节码可被 JIT 编译为机器码),又兼具解释型语言的跨平台灵活性,是 Java 一次编写,到处运行 的技术基石。

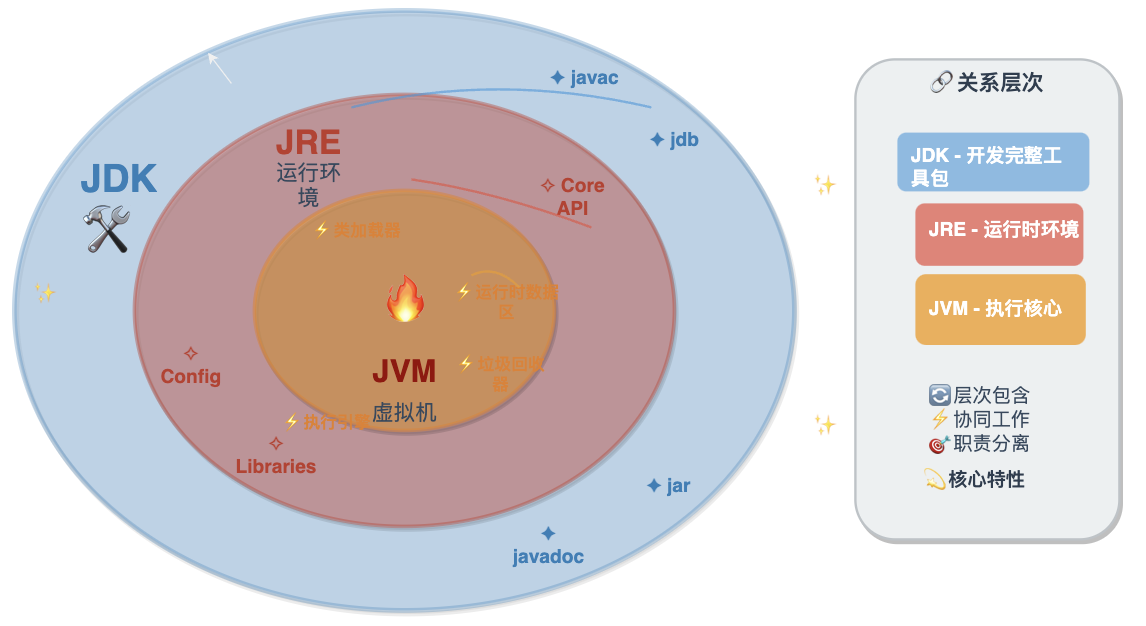

JVM 、JDK 、JRE 三者的区别是什么?

JVM、JDK、JRE 是 Java 生态中三个核心概念,三者既相互关联又分工不同,共同支撑 Java 程序的开发与运行。

JVM(Java Virtual Machine)

Java虚拟机,由类加载器、运行时数据区、执行引擎等核心模块构成。负责加载字节码、执行指令和内存管理,是 Java 程序运行的核心支撑。不同操作系统下有不同实现,但都遵循统一的 JVM 规范。例如常见的 HotSpot 是 Oracle 提供的官方实现,此外还有 IBM 的 J9、Azul 的 Zing 等。

JVM作为字节码与操作系统之间的桥梁,将统一的字节码转换为特定平台的机器码,是 Java 跨平台的基石。

JRE(Java Runtime Environment)

Java 运行时环境,包含对应平台的 JVM。在 JVM 基础上集成了 Java 核心类库和运行所需组件,用于 运行 Java 程序但无法开发。如果你只是运行应用,而不是开发,JRE 就够了。

JDK(Java Development Kit)

Java 开发工具包,包含以下几类:

- 编译器:javac(将.java 源码编译为.class 字节码)。

- 调试工具:jdb(命令行调试器)。

- 文档工具:javadoc(生成 API 文档)。

- 其他工具:jar(打包工具)、jps(进程查看工具)等。

三者关系总结

包含关系:JDK ⊇ JRE ⊇ JVM

JDK = JRE + 开发工具(javac、jdb 等)

JRE = JVM + 核心类库 + 运行支持文件

依赖关系:

开发 Java 程序:必须使用 JDK,因为需编译源码。

运行 Java 程序:仅需 JRE(JVM 负责执行字节码,类库提供 API 支持)。

JVM 是 JRE 和 JDK 的 核心组件,但无法单独工作(需依赖 JRE 的类库和配置)。

什么是字节码?采用字节码的好处是什么?

Java 程序的执行过程是先由编译器将 .java 源文件编译为 .class 字节码,再由 JVM 加载并执行。字节码是与平台无关的中间语言,不直接依赖于具体操作系统或硬件,因此能在不同平台上运行,只要安装了对应的 JVM。

采用字节码的好处有两个核心点:移植性 和 效率。与纯解释型语言(如 Python)不同,Java 编译后生成的是紧凑高效的中间代码,不再依赖源码解析,提高了加载速度和执行效率。同时,JVM 采用 即时编译技术(JIT),将热点方法动态编译为本地机器码,从而兼顾解释语言的灵活性与编译语言的高性能。

此外,JDK9 引入了 AOT 编译(Ahead-of-Time),进一步缩短了应用启动时间,为字节码执行提供更多优化路径。

字节码和中间语言的区别是什么?

字节码是特定虚拟机可直接解释执行的二进制中间代码;中间语言是更抽象的中间表示形式,需进一步处理才能执行。

二者核心区别在于抽象层次和执行方式:字节码更贴近虚拟机指令集,中间语言更贴近高级语言逻辑。

抽象层次不同

字节码:抽象层次较低,通常是二进制格式,指令与虚拟机的执行模型紧密绑定。例如,Java 的iload_0指令直接对应 JVM 对整数的加载操作。

中间语言:抽象层次较高,更接近源代码逻辑,可能保留结构化语法。例如,C# 的 MSIL(微软中间语言)仍包含if、call等类高级语言的指令。

执行流程不同

字节码:可被虚拟机直接解释执行,或通过 JIT 编译为机器码后执行,如 JVM 对.class 字节码的处理。

中间语言:通常需要先转换为字节码或机器码才能执行。例如,MSIL 需经 CLR(公共语言运行时)编译为特定平台的机器码(AOT 编译)或即时编译(JIT)后运行。

同时,字节码和中间语言还在应用场景和设计目标上有所不同:

应用场景不同

字节码:多用于需要快速解释执行的场景,强调与虚拟机的耦合性以提升效率。除 Java 外,Python 的.pyc、Lua 的字节码均属此类。

中间语言:多用于跨语言交互或静态优化场景。例如,.NET 平台的各种语言编译为统一的 MSIL,实现跨语言调用;LLVM IR 作为编译器后端的通用中间语言,支持多种前端语言的优化与代码生成。

设计目标不同

字节码:核心目标是 可执行性,指令设计优先考虑虚拟机的高效解析。

中间语言:核心目标是 通用性 与 可优化性,需兼容多种源代码语法,并便于进行静态分析,如常量折叠、死代码消除。

简言之,字节码是 可直接运行的中间代码,中间语言是 用于转换或优化的中间表示,二者虽同属中间代码范畴,但在设计意图和技术实现上各有侧重。

字节码和机器码有什么区别?

字节码是面向虚拟机的二进制中间代码,需虚拟机解释或编译后执行,与平台无关;机器码是直接被硬件 CPU 执行的二进制指令,与特定硬件架构绑定,可直接运行。核心区别:字节码依赖虚拟机,跨平台;机器码依赖硬件,执行效率更高。

| 对比维度 | 字节码 | 机器码 |

|---|---|---|

| 定义 | 面向虚拟机的二进制中间代码 | 直接被CPU执行的二进制指令 |

| 执行依赖 | 需虚拟机(如JVM)解释或编译后执行 | 直接由CPU硬件执行,无需中间层 |

| 平台相关性 | 平台无关(同一份字节码可跨系统/硬件运行) | 平台强相关(与CPU架构绑定,如x86/ARM) |

| 抽象层次 | 较高,接近高级语言逻辑(如方法调用指令) | 极低,对应硬件操作(如寄存器、内存寻址) |

| 可读性 | 可通过工具(如javap)反编译为可读指令 | 人类几乎无法直接理解,需反汇编为汇编语言 |

| 执行效率 | 较低(需虚拟机转换,JIT可优化) | 最高(CPU直接执行,无额外开销) |

| 典型文件格式 | Java的.class、Python的.pyc | 可执行文件(.exe、ELF格式) |

| 生成方式 | 源代码经编译器编译生成 | 源代码经编译器直接编译,或字节码经JIT生成 |

为什么不全部使用 AOT 编译,反而还要保留 JIT 或解释执行等方式?

AOT(提前编译)与 JIT(即时编译)、解释执行的取舍,本质是 效率 与 灵活性、开发成本、场景适配性 的权衡。AOT 虽然执行效率高,但在跨平台、开发迭代、动态特性支持等方面存在显著局限,而 JIT 和解释执行恰好能弥补这些短板,因此二者需要共存。具体原因可从以下维度分析:

跨平台成本与灵活性的矛盾

AOT 需为每种硬件架构和操作系统单独编译机器码,适配成本随平台数量呈指数增长。例如,一款支持多终端的应用若用纯 AOT,需维护 x86-Linux、ARM-Android 等数十种编译产物,分发和更新极为繁琐。

而 JIT / 解释执行依赖虚拟机,通过中间代码实现 一次编译,多平台运行,大幅降低跨平台成本。这种灵活性对现代软件开发至关重要。

开发效率与静态编译的冲突

AOT 编译耗时较长,且每次代码修改都需重新编译,严重拖慢 “编码 - 测试” 迭代周期。例如,C++ 项目的 AOT 编译流程会显著影响调试效率,而 Python、JavaScript 等语言依赖 即改即运行 的特性,AOT 的预编译步骤会打破这种高效开发模式。

JIT / 解释执行则可跳过预编译,直接运行修改后的代码,尤其适合脚本语言和前端开发的快速迭代场景。

优化能力的局限性(JIT 的动态优化优势)

AOT 基于编译时静态信息优化,而 JIT 可利用运行时动态数据实现更精准的优化:

热点代码专精:JIT 能识别高频执行的 热点代码,仅对其进行深度优化,避免浪费资源在冷代码上;

类型专化:动态语言中,JIT 可根据实际运行时的参数类型生成专用机器码,而 AOT 只能生成通用代码;

分支预测:JIT 可统计分支执行概率,优化指令排布以减少 CPU 流水线阻塞,AOT 无法获取此类动态数据。

动态特性的天然不兼容

许多现代语言依赖动态特性,而 AOT 需要提前知晓所有代码和类型信息,难以支持。例如 Java 的ClassLoader可在运行时加载新类,JavaScript 的eval()可执行动态字符串代码,这些 未知代码 无法被 AOT 提前编译,必须依赖 JIT 实时处理;

Ruby 等语言允许在运行时动态给对象添加方法,AOT 无法预知此类修改,只能通过解释执行或 JIT 适配。

资源占用与启动时间的权衡

AOT 产物需包含所有可能执行的代码,导致文件体积庞大,增加内存占用,对嵌入式设备等资源受限场景不友好。

此外,大型 AOT 文件的加载时间可能长于 JIT 的 快速启动 模式,后者可优先解释执行以缩短启动延迟,适合命令行工具等短时任务。

混合编译的趋势

现代技术常结合 AOT 与 JIT 的优势:

- .NET 的 “混合 AOT”:提前编译热点代码,冷代码留待 JIT 处理;

- Java 的 GraalVM:支持 AOT 编译关键路径代码,同时保留 JIT 优化能力;

- WebAssembly:通过 AOT 编译提升执行效率,同时保持跨平台特性。

综上,AOT 与 JIT / 解释执行并非对立关系,而是针对不同场景(效率优先 vs 灵活优先)的选择,二者的结合是平衡性能、开发效率和跨平台能力的最优解。

AOT和JIT的应用场景有哪些具体的例子?

AOT 适用于对执行效率、启动速度要求高且平台固定的场景,如系统级软件、嵌入式设备;JIT 适用于跨平台、需动态优化或依赖动态特性的场景,如企业级应用、Web 前端。

AOT 的典型应用场景有哪些

1.系统级软件与底层工具

操作系统内核:如 Linux 内核、Windows 内核,需直接与硬件交互,且运行在固定架构上,通过 AOT 编译为机器码以追求极致性能和稳定性。

驱动程序:显卡、网卡等硬件驱动需与特定硬件绑定,AOT 编译可确保指令直接被 CPU 执行,减少中间层开销。

命令行工具:如gcc、ls等 Linux 工具,功能固定且需快速启动,AOT 编译可避免 JIT 的预热时间。

2.嵌入式与资源受限设备

物联网设备:智能手表、传感器等硬件资源有限,AOT 编译可减少虚拟机内存占用,且无需 JIT 的实时编译开销。例如,嵌入式 C 程序通过 AOT 直接编译为机器码运行。

汽车软件:车载系统需低延迟响应,如自动驾驶控制逻辑,AOT 编译可避免 JIT 优化的不确定性,确保执行时间稳定。

3.高性能计算(HPC)

科学计算、数值模拟等场景依赖固定硬件集群,AOT 编译的 C/C++ 代码可最大化利用 CPU 算力,减少中间层损耗。

4.移动端预编译优化

Android 应用:部分核心模块通过 AOT 编译,提升启动速度和运行效率,尤其针对频繁使用的应用。

JIT 的典型应用场景有哪些

1.跨平台企业级应用

Java 后端服务:如 Spring Boot 应用,需部署在 Linux、Windows 等多平台服务器上,JVM 的 JIT 编译可在不同架构上动态生成最优机器码,兼顾跨平台与性能。

.NET 应用:C# 程序编译为 MSIL 中间语言,运行时由 CLR 的 JIT 编译为机器码,支持 Windows、Linux、macOS 多平台部署。

2.Web前端与动态语言

JavaScript 执行:浏览器和 Node.js 通过 JIT 编译优化 JS 代码,既支持跨平台,又解决了纯解释执行的低效问题。

Python/Ruby 等脚本语言:虽然默认解释执行,但部分实现通过 JIT 将热点代码编译为机器码,提升循环、数值计算等场景的效率。

3.依赖动态特性的场景

反射与动态代码生成:Java 的反射调用、C# 的dynamic类型,需在运行时确定调用目标,JIT 可实时编译动态生成的代码,而 AOT 无法提前处理这类动态逻辑。

动态加载代码:插件化架构需在运行时加载新代码,JIT 可即时编译这些代码,AOT 则需提前知晓所有插件逻辑,难以实现。

4.需要动态优化的长运行服务

数据库服务:如 MySQL、PostgreSQL,长期运行中 JIT 可根据查询模式动态优化执行计划,比 AOT 的静态优化更适配实际负载。

游戏服务器:持续运行的游戏服务中,JIT 可针对玩家高频操作进行专项优化,随运行时间推移性能逐渐提升。

5.混合模式的应用(AOT+JIT)

现代技术常结合两者优势:

GraalVM:Java 应用可通过 AOT 编译生成原生镜像,同时保留 JIT 能力应对动态代码;

WebAssembly:前端代码编译为 WASM 字节码,浏览器可选择 AOT(快速启动)或 JIT(动态优化)执行;

iOS 应用:Swift 代码默认 AOT 编译确保性能,但对动态库采用 JIT 兼容以支持热更新。

综上,AOT 与 JIT 的选择取决于场景对 性能稳定性、跨平台、动态特性 的优先级 —— 固定平台且追求极致效率用 AOT,跨平台或依赖动态逻辑用 JIT,二者结合则可平衡多种需求。

为什么说 Java 语言编译与解释并存?

Java 是一种"半编译半解释"的语言。Java 程序首先通过 javac 编译为字节码(.class 文件),这一步体现了编译型语言的特征。但字节码并不能直接在操作系统上运行,还需要由 JVM 中的解释器解释执行,或由 JIT 编译器动态转换为机器码运行,从而体现了解释型语言的行为。

JIT技术的引入使 Java 在执行过程中能够识别热点代码段,将其转换为高效的本地指令,以提升执行效率。而冷代码则依旧交由解释器处理,这种机制称为分层编译。

因此,Java 程序的运行流程结合了编译期优化与运行期灵活性,是两种执行模式的折中与融合,这也解释了 Java 能在性能和平台兼容性之间取得良好平衡的原因。

Java语言的编译与解释并存机制有哪些优缺点?

Java “编译与解释并存” 机制的优点在于:兼顾跨平台性与执行效率,字节码的存在使 “一次编写,到处运行” 成为可能;解释执行保证快速启动,JIT 编译优化热点代码提升长期运行性能。缺点则包括:额外的编译和解释过程带来一定开销;字节码并非原生机器码,初始执行效率可能低于纯编译型语言;JVM 的存在增加了内存占用,且不同 JVM 实现可能导致执行效果存在差异。

优点详解:

跨平台性: 这是该机制最核心的优势。编译生成的字节码与平台无关,只需安装对应平台的 JVM 即可运行,极大降低了开发和部署的复杂度,尤其适合需要在多平台运行的企业级应用。

性能平衡: 解释执行无需预先将所有代码编译为机器码,启动速度快,适合短时间运行的程序或服务启动阶段。而 JIT 编译器通过识别热点代码,将其编译为本地机器码并缓存,后续执行直接使用机器码,大幅提升了长期运行的性能,接近纯编译型语言。

安全性: 字节码在 JVM 中执行,JVM 提供了字节码验证等安全机制,能有效防止恶意代码对系统的破坏,比直接运行机器码更安全。

动态性支持: 解释执行和 JIT 编译的结合,使得 Java 可以更好地支持动态特性,如反射、动态类加载等。JVM 可以在运行时根据需要加载类并解释执行,而 JIT 也能针对动态生成的代码进行优化。

缺点详解:

额外开销: 编译阶段和解释 / 编译执行阶段都存在一定开销。虽然源代码到字节码的编译是一次性的,但字节码的解释或 JIT 编译过程会占用 CPU 和时间资源,尤其在程序启动初期,可能出现短暂的性能滞后。

初始性能劣势: 对于短期运行的程序,JIT 编译可能来不及发挥作用,主要依赖解释执行,此时性能可能不如纯编译型语言。例如一些脚本类任务,Java 的启动和初始执行速度可能比不上 C++ 编译后的程序。

内存占用增加: JVM 本身需要占用一定内存,用于存储字节码、JIT 编译后的机器码缓存、运行时数据区等,相比直接运行机器码的程序,内存消耗更大,这在资源受限的嵌入式设备等场景下可能成为问题。

JVM 实现差异: 不同厂商的 JVM 在 JIT 编译策略、优化程度等方面可能存在差异,导致同一 Java 程序在不同 JVM 上的执行性能和行为可能略有不同,增加了跨 JVM 调试和优化的难度。

静态优化不足: 由于字节码需要适应不同平台,编译阶段无法进行针对特定硬件的深度静态优化,而纯编译型语言可以在编译时充分利用目标平台的硬件特性进行优化,可能在特定场景下获得更好的性能。

注释有哪几种形式?

注释是开发过程中不可或缺的表达机制,它虽然不会被编译器编译进字节码文件,但在团队协作与代码维护中起着关键作用。

Java 中常用的注释有三种:

- 单行注释

//:用于简短说明一行代码的含义,适用于方法内部。

int age = 18; // 定义年龄变量并初始化其优点是简洁,适合简短说明,但无法跨多行。

- 多行注释

/* ... */:适用于注解逻辑片段,或在调试时临时屏蔽代码段。

/*

* 以下代码实现用户登录功能

* 包含用户名密码验证、会话创建等步骤

*/

public void login(String username, String password) {

// 具体实现

}注意多行注释不能嵌套,否则会导致编译错误。

- 文档注释

/** ... */:通常出现在类、方法、接口前方,结合 Javadoc 工具可自动生成 API 说明文档,是对外发布代码的重要补充。

/**

* 计算两个整数的和

* @param a 第一个整数

* @param b 第二个整数

* @return 两数之和

*/

public int add(int a, int b) {

return a + b;

}通过 javadoc 工具可将文档注释生成 HTML 格式的 API 文档,方便开发者查阅,是团队协作和开源项目的重要文档形式。

《Clean Code》中强调,最好的注释是无需注释的代码,清晰的变量名、函数名更胜冗长的注释。但在复杂业务逻辑或公共接口上,合理添加注释可极大提升代码的可理解性。注释要写在有用处,也就是说只有代码本身不能自解释时才需要注释,力求简洁准确,避免冗余和误导。良好的注释习惯是优秀代码的重要组成部分。

标识符和关键字的区别是什么?

在 Java 程序中,开发者需要为类、方法、变量等命名,这些名字称为 标识符(identifier)。标识符必须以字母、下划线或美元符号开头,后续可以包含数字,但不能与关键字重复。

关键字(keyword) 是 Java 语言预留的具有特殊语义的标识符,如 class、public、if、while 等,它们已经被编译器赋予固定含义,只能用于特定语法结构中,不能用作变量或方法名。例如,不能写 int class = 1;。

| 特性 | 标识符 | 关键字 |

|---|---|---|

| 定义 | 程序员自定义的名称,用于标识变量、类、方法等程序元素 | Java语言预定义的具有特殊含义的单词 |

| 命名规则 | 需遵循规则:以字母、下划线(_)或美元符($)开头,可包含数字,区分大小写,长度无限制 | 无命名规则,由Java语言规范直接定义 |

| 含义来源 | 含义由程序员赋予,用于指代特定程序元素 | 含义由Java语言规范规定,代表特定语法功能或结构 |

| 使用限制 | 不能与关键字重名,其他符合规则即可自由使用 | 被语言严格保留,不能作为标识符使用 |

| 数量特性 | 数量不固定,随程序规模可无限扩展 | 数量固定(Java 17约50个),随版本可能新增或废弃 |

| 示例 | userAge、calculateSum、Student | class、public、if、static |

| 编译处理 | 编译器将其作为普通名称处理,不赋予特殊语法意义 | 编译器对其进行特殊处理,解析为特定语法结构 |

关键字和保留字有什么区别?

关键字是 Java 中已被赋予特定语法含义并正在使用的保留字,如class、public、if等,编译器会对其进行特殊处理,绝对不能作为标识符使用。

保留字是 Java 语言预留但目前未被使用的单词,它们可能在未来版本中被赋予特定含义,如goto、const。虽然当前未被激活,但为避免未来冲突,也不允许作为标识符使用。

两者核心区别在于:关键字是 正在使用的保留字,已具备明确语法功能;保留字是 备用的关键字,暂未使用但被预留。两者共同构成 Java 的保留标识符集合,均禁止作为自定义名称使用。

Java 语言关键字有哪些?

Java 语言的关键字根据功能可分为以下几类(基于 Java 17 版本,共 50 个):

- 访问控制:public、protected、private

- 类与接口相关:class、interface、enum、record、extends、implements、sealed、permits、non-sealed

- 数据类型:byte、short、int、long、float、double、char、boolean、void

- 流程控制:if、else、switch、case、default、for、while、do、break、continue、return、yield

- 异常处理:try、catch、finally、throw、throws

- 修饰符:static、final、abstract、transient、volatile、synchronized、native、strictfp

- 实例与引用:this、super、new

- 包相关:package、import

- 空值与逻辑:null、true、false

- 模块相关(Java 9+):module、requires、exports、opens、uses、provides

关键字均为小写,编译器对大小写敏感,如Public不是关键字。

goto和const是保留字,虽未被使用,但禁止作为标识符。

部分关键字随版本新增,如record(Java 16)、sealed(Java 17)用于增强类定义功能。

开发工具(如 IDEA)通常会对关键字进行高亮显示,避免误用。

聊聊自增自减运算符

自增(++)和自减(--)是常用的运算符,用于变量加减一操作,可用于简化代码逻辑。其使用方式分为前缀与后缀:

- 前缀形式(++i / --i):先执行加/减操作,再参与表达式计算;

- 后缀形式(i++ / i--):先参与表达式计算,再执行加/减操作。

例如:

int a = 1;

int b = ++a; // a = 2, b = 2

int c = a++; // a = 3, c = 2该差异在条件判断、循环控制中尤为关键,错误使用可能导致逻辑偏差甚至死循环。编写时应明确表达意图,推荐前缀形式用于更新值、后缀形式用于表达历史值。对于初学者尤其要避免"++"嵌套表达式导致的可读性差问题。

适用场景:

常用于循环控制(如for(int i=0; i<10; i++)),简化计数逻辑。

可用于简化变量更新代码,如a = a + 1可简写为a++或++a(单独使用时两者效果相同)。

注意事项:

只能作用于变量(如int、long等数值类型变量),不能用于常量(如10++)或表达式(如(a+b)++),否则编译报错。

避免在复杂表达式中嵌套使用,可能导致代码可读性下降或逻辑歧义。例如:

int a = 2;

int c = a++ + ++a; // 结果为2 + 4 = 6(先取a=2,a变为3;再++a使a=4,取4相加)此类代码虽有确定结果,但可读性差,不建议使用。

与其他运算符的结合:

自增 / 减的优先级高于算术运算符(+、-等)和关系运算符(>、<等),但低于括号。例如:

int x = 5;

boolean flag = x++ > 5; // 先判断5>5为false,再x变为6,故flag=false掌握自增自减运算符的前缀 / 后缀差异,能避免因使用不当导致的逻辑错误,同时合理使用可简化代码,提升效率。

聊聊移位运算符的原理与使用

移位运算是对二进制数据直接进行位操作的底层手段,Java 中提供了三种移位符号:

- 左移(

<<):将二进制整体向左移动,低位补 0,高位丢弃,相当于对整数乘以 2 的 n 次方(不考虑溢出的情况下); - 右移(

>>):带符号右移,高位补符号位,负数补 1,正数补 0,相当于除以 2 的 n 次方; - 无符号右移(

>>>):忽略符号位,统一用 0 填充高位。

实际应用中,移位操作常用于性能敏感场景,如 HashMap 的 hash 扰动函数 就利用h ^ (h >>> 16)优化哈希分布。

此外,Java 中只对int和long类型支持移位,byte、short、char等在执行前会提升为int。当移位位数超出数据类型长度时,Java 会自动对位数进行模运算,例如x << 42等价于x << (42 % 32)。

理解移位运算符不仅有助于编写高效代码,也有助于更好地阅读 Java 底层类库的实现逻辑。

continue、break 和 return 的区别?

这三个控制流关键字虽然都能用于终止某段逻辑,但语义和作用范围不同:

- continue:用于循环中,表示跳过当前循环的剩余部分,立即开始下一次循环判断,常用于"过滤"不需要执行的场景。

- break:用于跳出

for、while等循环结构,直接终止当前循环块,不再进行后续迭代。 - return:用于方法中,立即退出方法体,并可返回一个值(若方法有返回类型);常用于逻辑判断提前返回,减少嵌套层级。

例如,在循环中判断某条件是否满足可continue,遇到关键条件可break,而在方法级别需要返回结果或中止执行则用return。掌握它们的语义差异是流控制逻辑编写的基本功,尤其在嵌套结构中,合理使用能显著提升代码清晰度与执行效率。

final、finally、finalize 的区别

这三个单词虽然拼写相似,但作用完全不同,常被初学者混淆。

- final:用于修饰变量、方法、类。变量一旦赋值不能修改;方法不能被子类重写;类不能被继承。常用于定义常量(如

final int MAX = 100;)或防止继承带来的不确定性。 - finally:是

try-catch-finally异常处理机制的一部分,无论是否发生异常,该块中的代码都会被执行,适用于资源释放、连接关闭等"收尾操作"。 - finalize():是

Object类中的方法,当垃圾回收器发现某对象无引用时(即将被销毁),会调用该方法做一些清理工作。但由于 GC 时间不确定,finalize()不推荐用于资源管理。Java 9 起已被废弃,建议改用try-with-resources管理资源。

理解三者含义有助于掌握 Java 语言在语法、异常、内存生命周期管理方面的核心机制。

final 关键字的作用是什么?

final 是 Java 中用于保证不变性的关键字,在多线程、常量定义和 API 设计中用途广泛。

当 final 修饰类时,如 final class Utility {},该类不能被继承,常用于工具类或出于安全目的禁止扩展;修饰方法时,意味着该方法在子类中不可被重写,典型用法如 String.hashCode() 等核心方法保持一致性逻辑;修饰变量时,则表示变量只能被赋值一次,一旦初始化就不可再修改,通常用于定义常量,如 public static final int MAX_VALUE = 100;。

对于对象引用,final 保证的是引用地址不可变,但对象的属性值仍然可以变化。Java 编译器会在语法层面强制检查 final 变量是否被初始化,且确保赋值操作只执行一次。

在并发编程中,final 的不变性结合内存模型可以提供可见性保证,是构建线程安全类的重要基础之一。

成员变量与局部变量的区别?

Java 中变量分为两类:成员变量和局部变量,它们的作用域、生命周期和存储位置存在显著差异。

成员变量定义在类内部方法外,分为实例变量和类变量(static)。实例变量随着对象创建而存在,保存在堆内存中;类变量与类本身关联,只加载一次,存在于方法区(元空间)中。成员变量未显式初始化时,会自动赋默认值,如 int 为 0、boolean 为 false。

局部变量定义在方法内部、构造器或代码块中,存放于线程私有的栈帧中,在方法调用时创建、方法结束后销毁。局部变量必须显式初始化,否则编译器会报错。

语法上,成员变量可以使用访问修饰符(如 private、public),而局部变量则不允许添加访问控制修饰符或 static。此外,二者都可以使用 final 修饰,以确保不变性。

静态变量有什么作用?

静态变量通过 static 修饰,属于类本身,而非某个具体对象。这意味着所有对象访问的其实是同一份变量副本,这对于节省内存与实现共享逻辑非常关键。

例如,一个网站的在线人数统计可以使用 public static int onlineCount = 0; 来实现跨实例的数据共享。静态变量通常存储在方法区(JDK 8 后为元空间),并随类的加载而初始化。

由于生命周期贯穿整个类的生命周期,静态变量应谨慎使用,避免引发内存泄漏或多线程安全问题。若配合 final 使用,即为常量定义(如 public static final double PI = 3.14159;),适合声明业务全局通用参数。

访问静态变量推荐通过类名引用(如 ClassName.staticField),以增强可读性并明确作用域,避免对象形式访问带来的误解。

字符型常量和字符串常量的区别?

Java 中字符常量和字符串常量在语法形式、存储机制和本质类型上均有区别。

字符常量如 'x' 属于基本数据类型 char,占用两个字节(Java 中采用 Unicode 编码);其值对应的是 Unicode 编码值,因此字符常量可以用于数学运算,如 'A' + 1 == 66。

字符串常量如 "hello" 是 String 类型的对象,在编译期间被存储在字符串常量池中。该池是一种运行时优化机制,可以共享相同字面量字符串的引用,减少内存开销。

两者的关键区别在于,字符常量是单个字符,字符串是多个字符的集合。char 是基本类型,不具备方法,而 String 是不可变引用类型,拥有丰富的字符串处理方法。理解这一点有助于正确使用 API,并避免出现类型不匹配错误(如不能将 char 赋值给 String 类型变量)。

什么是方法的返回值?方法有哪几种类型?

在 Java 中,方法是一种具有输入(参数)和输出(返回值)能力的程序结构。返回值可以是基本类型、引用类型或 void,具体取决于方法的设计意图。

返回值通过 return 语句提供,若方法声明为非 void 类型而没有返回值,编译器将报错。即使方法中用到了 return,若其后未指定返回值,依旧视为 void 返回。

方法可归类为以下四种类型:

- 无参数无返回值:只执行动作,不依赖输入,不返回结果,常用于日志输出等。

- 有参数无返回值:根据传入的参数完成动作但不反馈结果,例如设置属性。

- 无参数有返回值:无需输入,直接返回某个状态或值,如获取系统时间。

- 有参数有返回值:最常见模式,依赖输入并计算结果返回,如加法方法。

设计方法时应根据职责明确参数和返回值,避免"万金油"式接口影响代码清晰度。

静态方法为什么不能调用非静态成员?

Java 的静态方法归属于类,而非类的某个实例。静态方法加载于类加载阶段,可以无需创建对象而调用;而非静态成员(变量或方法)依附于类的具体对象,在对象初始化后才会分配内存。

换言之,当静态方法执行时,对象可能尚未创建,此时访问实例成员显然是不合法的。例如以下代码会报错:

public class Demo {

int value = 42;

static void print() {

System.out.println(value); // 非法:value 属于实例

}

}静态方法只能访问静态变量和调用静态方法。如果确实需要访问实例成员,通常通过显式传入对象引用来间接操作。理解这一机制有助于掌握类成员与实例成员的生命周期差异。

静态方法和实例方法有何不同?

静态方法(static)在类加载时就已绑定,可通过 类名.方法名() 调用,不依赖对象;实例方法必须创建对象后才能通过 对象.方法名() 调用。虽然语法上可以用对象名调用静态方法,但不推荐这么做,因为静态方法本质上不属于实例。

静态方法只能访问类的静态成员,包括静态变量和其他静态方法,无法访问实例变量或实例方法,因为这类成员属于具体对象;而实例方法可自由访问静态或实例成员,因其运行时已有完整对象上下文。

例如:

class User {

static int count = 0;

int age;

static void showCount() {

System.out.println(count);

}

void showAge() {

System.out.println(age);

}

}设计 API 时,若方法不依赖对象状态,应设计为静态方法以提升可复用性和效率;而需要访问实例状态的方法必须定义为实例方法。

重载和重写有什么区别?

重载(Overloading) 发生在同一个类中,是编译时行为。方法名相同但参数列表不同(包括参数个数、顺序、类型不同),返回类型可以相同或不同。重载允许通过多种方式使用同一个方法名,提升接口的灵活性。编译器在编译阶段通过重载解析(Overloading Resolution)选择最匹配的版本。

重写(Overriding) 是子类对父类继承方法的重新定义,发生在运行时。要求方法签名(方法名 + 参数列表)完全一致,返回类型必须相同或是父类方法返回类型的子类型(协变返回类型)。

此外,父类方法若为 private、static 或 final,则不能被重写。构造方法也不能被重写。子类方法的访问修饰符不能更严格(如父类为 public,子类不能为 protected)。

重写实现了 Java 的运行时多态,是面向对象设计的核心机制之一,广泛用于框架扩展、接口适配等场景。

什么是可变长参数?

Java 从 JDK 5 起支持可变参数(Varargs),允许方法接受任意数量的实参,这使得方法接口更具灵活性。例如:

public void log(String... messages) {

for (String msg : messages) {

System.out.println(msg);

}

}调用时可传 0 个或多个参数,如 log("A", "B", "C")。编译器会将可变参数自动转换为数组处理,因此方法内部可以使用普通数组操作逻辑。

注意:可变参数只能是方法参数列表中的最后一个参数,其前面可以有其他固定参数。

在方法重载时,如果既有固定参数版本又有可变参数版本,编译器优先匹配固定参数方法。比如:

public void print(String a, String b) {...}

public void print(String... args) {...}当调用 print("x", "y") 时,固定参数版本将被优先匹配。理解可变参数的本质和限制有助于设计灵活又清晰的 API 接口。

为什么要有 hashCode?

hashCode() 方法返回对象的哈希值,用于快速定位哈希表中的存储位置。在如 HashMap、HashSet 等集合中,Java 会先使用 hashCode() 快速筛选对象所属的桶,再用 equals() 精确判断是否相等。

这就是两者并存的原因:

hashCode()提供快速定位,提高查找效率equals()提供精准判断,避免哈希冲突误判

为什么不能只用 hashCode()?因为不同对象可能产生相同的哈希值,这种情况称为"哈希碰撞"。而只使用 equals() 又会导致查找效率下降(需遍历所有元素)。

总结来说:

- 如果两个对象的

hashCode()不相等,它们一定不相等; - 如果

hashCode()相等,需借助equals()再判断一次。

这种"先粗略、后精确"的匹配机制,是哈希容器性能与准确性的平衡体现。

为什么重写 equals() 时必须重写 hashCode() 方法?

Java 容器如 HashMap、HashSet 的基本原则是:两个对象如果通过 equals() 判断为相等,则它们的 hashCode() 值也必须相等。

这是因为容器首先通过 hashCode() 决定存储桶,之后才通过 equals() 判断相等性。如果 hashCode() 不一致,对象可能存储在不同桶中,即便 equals() 结果为 true,也无法查找到该对象。示例:

Set<User> users = new HashSet<>();

User u1 = new User("Tom", 20);

User u2 = new User("Tom", 20); // equals 返回 true

users.add(u1);

users.contains(u2); // 若 u2 的 hashCode 不等,查找失败所以只重写 equals() 而忽略 hashCode() 会破坏集合结构,导致程序行为异常。IDE(如 IntelliJ)通常会提示开发者同步重写两者,以维护一致性。

String、StringBuffer、StringBuilder 有何区别?

三者的差异源于设计目标的不同,具体可从可变性、线程安全、性能分析:

可变性

String:不可变(Immutable)

String 对象一旦创建,其内部字符序列就无法被修改。任何看似修改的操作(如拼接、替换)都会创建新的 String 对象,原对象保持不变。

底层实现:JDK 9 之前使用private final char[] value存储字符(final修饰确保数组引用不可变);JDK 9 后改为byte[] + 编码标识,通过更紧凑的存储方式(如 Latin-1 编码)减少内存占用。

StringBuffer 与 StringBuilder:可变(Mutable)

两者均继承自 AbstractStringBuilder,内部通过非 final 的字符数组(char[] value)存储内容,修改时直接操作数组(如扩容、覆盖字符),不会创建新对象。

额外维护count字段记录实际字符长度,避免每次计算数组长度的开销。

public static void testMutability() {

// String不可变:拼接会创建新对象

String str = "hello";

String str2 = str + " world";

System.out.println("str == str2? " + (str == str2)); // false(地址不同)

// StringBuilder可变:直接修改内部数组

StringBuilder sb = new StringBuilder("hello");

sb.append(" world");

System.out.println("sb内容:" + sb); // hello world(原对象被修改)

}线程安全性

String:天然线程安全

由于不可变性,多线程同时读取 String 对象时不会产生竞争,无需额外同步机制。

StringBuffer:线程安全

所有修改方法(如append()、insert())均被synchronized修饰,保证多线程操作的原子性。

StringBuilder:非线程安全

未实现同步机制,多线程并发修改可能导致数据错乱(如字符丢失、重复),但避免了锁开销。

public static void testThreadSafety() throws InterruptedException {

StringBuilder sb = new StringBuilder();

StringBuffer sbf = new StringBuffer();

int threadCount = 1000;

CountDownLatch latch = new CountDownLatch(threadCount);

// 多线程操作StringBuilder

for (int i = 0; i < threadCount; i++) {

new Thread(() -> {

try {

sb.append("a");

sbf.append("a");

} finally {

latch.countDown();

}

}).start();

}

latch.await();

// 结果:StringBuilder长度可能小于1000(数据丢失),StringBuffer始终为1000

System.out.println("StringBuilder长度:" + sb.length());

System.out.println("StringBuffer长度:" + sbf.length());

}性能对比:不同场景下的效率差异

- String:拼接性能差,频繁拼接时会产生大量中间对象(如str = str + "a"会创建新 String),触发 GC 频繁回收,性能损耗大。

- StringBuilder:单线程性能最优,无锁设计使其在单线程频繁修改时效率最高,是局部字符串处理的首选。

- StringBuffer:安全但稍慢,同步锁会带来额外开销,在单线程场景下性能低于 StringBuilder。

使用建议:

- 少量拼接:用

String,如常量定义、参数传递、字符串比较。 - 单线程、大量操作:用

StringBuilder,如线程池中的日志拼接、分布式系统中的字符串处理,优先保证线程安全。 - 多线程、大量操作:用

StringBuffer,如 JSON 拼接、SQL 语句构建、字符串解析

String 为什么是不可变的?

String 类设计为不可变主要出于以下考虑:

- 安全性:如网络地址、文件路径、Class 名称等经常以字符串形式传递,不可变保证其在传输过程不被篡改。

- 性能优化:不可变对象可以被缓存、共享,JVM 利用字符串常量池(String Pool)重用字符串,避免重复创建。

- 线程安全:不可变对象天然线程安全,不需要额外同步。

底层设计体现如下:

public final class String {

private final char[] value;

}其中字符数组被 final 和 private 修饰,无法修改内容,且 String 类自身也被 final 修饰,防止被继承破坏不变性。

Java 9 之后,String 改用 byte[] 存储,并支持 Latin-1 与 UTF-16 编码,提升内存利用率,但不变性设计依然保持不变。

字符串拼接使用 "+" 还是 StringBuilder 更好?

在 Java 中,"+" 是对 String 特别支持的运算符。Java 编译器会将常量之间的拼接在编译阶段优化为单个字符串,例如:

String a = "Hello" + "World"; // 编译器优化为 "HelloWorld"但当涉及变量时,Java 会在字节码中自动使用 StringBuilder 进行拼接:

String a = str1 + str2; // 编译器等效于 new StringBuilder().append(str1).append(str2).toString()在循环中使用 "+" 会重复创建 StringBuilder 对象,影响性能:

String s = "";

for (String part : list) {

s += part; // 每次循环都新建一个 StringBuilder

}最佳做法是:

StringBuilder sb = new StringBuilder();

for (String part : list) {

sb.append(part);

}因此,推荐:

- 小规模拼接、常量拼接可用 "+"

- 大量拼接、循环拼接推荐使用

StringBuilder(单线程)或StringBuffer(多线程)

String#equals() 和 Object#equals() 有何区别?

Java 中所有类都继承自 Object,其默认的 equals() 方法是基于地址的比较,等价于 == 运算符:只有引用相同的对象才被认为相等。

而 String 类重写了该方法,改为逐字符比较两个字符串的实际内容。这种行为更符合字符串语义,避免了地址相等误判。例如:

String a = new String("abc");

String b = new String("abc");

System.out.println(a == b); // false,不同对象

System.out.println(a.equals(b)); // true,内容相同因此,在使用字符串比较时,应优先使用 equals() 方法,避免使用 == 判断内容是否相等。IDE(如 IDEA)也会自动提示替换为 equals()。

字符串常量池的作用了解吗?

Java 为了优化字符串的创建与管理,引入了字符串常量池机制。凡是通过字面量方式声明的字符串(如 "abc")都会被存储到常量池中,当程序再次使用相同字面量时,会直接复用池中已有的对象。 例如:

String s1 = "hello";

String s2 = "hello";

System.out.println(s1 == s2); // true,共享常量池对象使用 new String("hello") 创建的字符串对象则存在于堆中,即便内容相同,其引用地址不同。

常量池的作用在于:

- 避免重复对象占用内存

- 加快字符串比较(可用

==) - 提升执行效率

此外,通过 intern() 方法可以手动将字符串加入常量池,进一步实现复用,适用于动态生成字符串的场景。

58. String s1 = new String("abc"); 创建了几个对象?

这条语句执行过程如下:

String s1 = new String("abc");"abc"是字符串字面量,会首先在常量池中创建(若不存在)。new String("abc")在堆中创建一个新的String对象,内容复制自常量池中的 "abc"。

因此:

- 若常量池中原本没有 "abc",则创建一个常量池对象 + 一个堆对象,共 2 个。

- 若已有 "abc",则只在堆中创建一个对象。

可以理解为:new String("abc") 永远创建堆对象,而字面量是否创建常量池对象,取决于是否存在。

这种行为常用于构造新字符串而不影响常量池缓存,但若过度使用会影响性能。

intern 方法有什么作用?

intern() 是 String 类提供的 native 方法。其行为如下:

若常量池中已有与当前字符串内容相同的对象,则返回该对象的引用;

若没有,则将当前对象的引用加入常量池,并返回。

示例:

String s1 = new String("Java");

String s2 = s1.intern();

String s3 = "Java";

System.out.println(s1 == s2); // false

System.out.println(s2 == s3); // true该机制的主要用途包括:

优化内存:避免重复存储相同字符串

提升性能:比较字符串时可用

==支持动态字符串共享:如 JSON、日志、数据库字段等场景

注意:频繁使用 intern() 可能增加常量池负担,应根据应用场景谨慎使用。JDK7 后常量池从方法区移至堆中,intern() 对于未入池的字符串,会将堆中对象的引用存入常量池,而非复制字符数组,进一步节省内存。

String 类型的变量和常量做 "+" 运算时发生了什么?

Java 对字符串拼接进行了两种处理方式:

- 常量折叠(编译优化):拼接表达式全为常量,编译器会预先计算出结果并将其直接存入常量池。

String s1 = "ab" + "cd"; // 编译期优化为 "abcd"- 运行时拼接:含变量拼接时,Javac 编译器会将其转换为

StringBuilder.append()调用:

String s2 = a + b; // 等价于 new StringBuilder().append(a).append(b).toString()因此:

String s3 = "abc";

String s4 = "a" + "bc"; // 编译器优化为 "abc"

System.out.println(s3 == s4); // true

String s5 = "a";

String s6 = s5 + "bc"; // 运行时拼接,堆对象

System.out.println(s3 == s6); // false此外,使用 final 修饰的变量如果在编译期可确定值,也能被折叠参与常量池优化。否则,即使被 final 修饰但运行期才能确定值,仍视为变量。

建议:若涉及大量拼接操作,推荐使用 StringBuilder 以避免性能浪费与频繁创建对象。