1.Gin

1.Gin

Gin框架的有哪些核心特点?

Gin框架的核心特性体现在高性能、易用性和功能丰富三个方面。

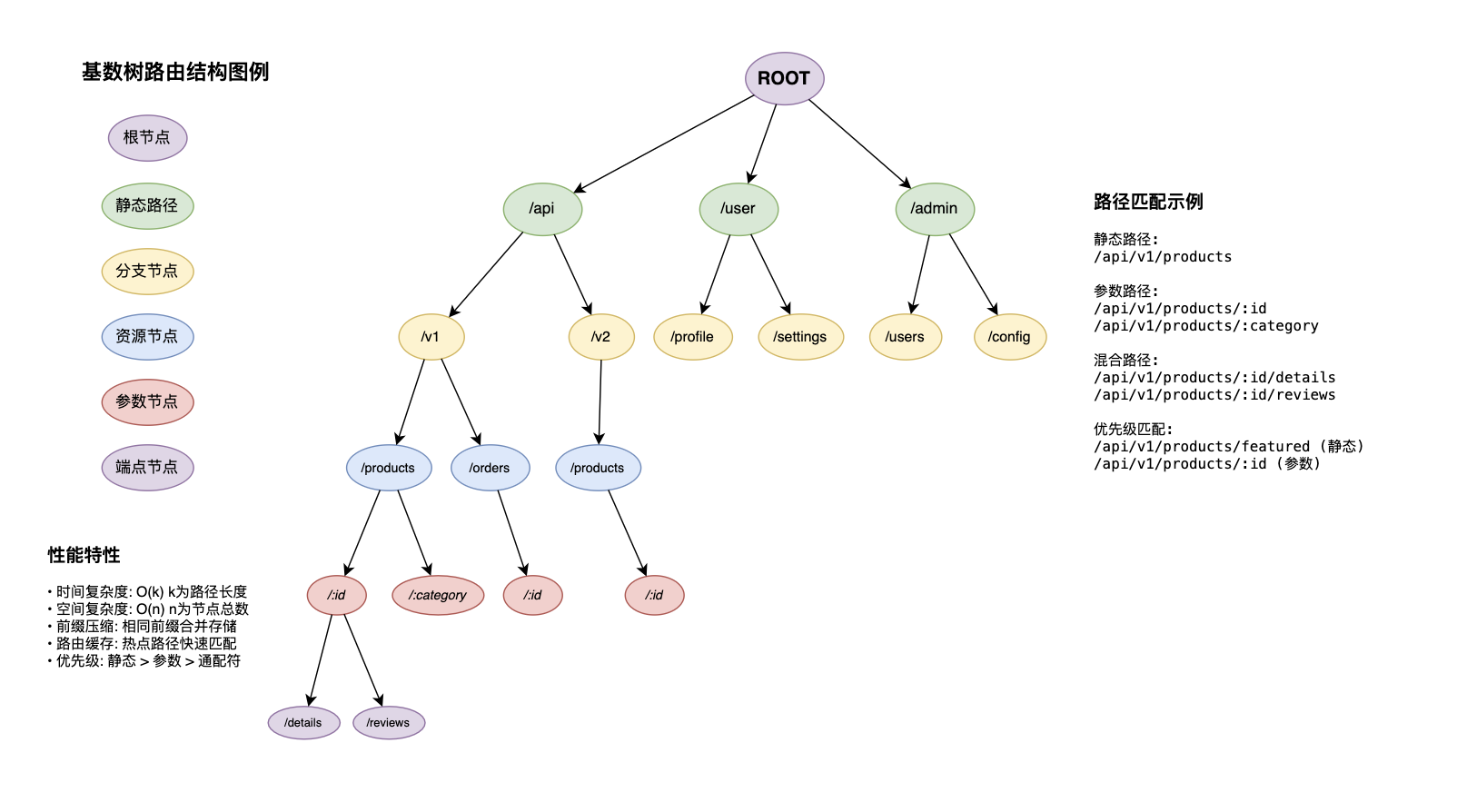

高性能路由引擎(基于基数树实现):Gin使用基数树(Radix Tree)作为路由引擎的底层数据结构,这种设计使得路由匹配的时间复杂度为O(k),其中k是路径长度,与路由数量无关。基数树算法的优势在于能够高效处理大量路由,支持静态路由、动态路由、通配符路由等多种路由模式,同时内存占用相对较小。这种高性能的路由引擎使得Gin能够轻松处理高并发场景下的路由匹配需求。

简洁的API设计(链式调用风格):Gin的API设计遵循Go语言的简洁哲学,采用链式调用风格,代码可读性强,学习成本低。开发者可以通过链式调用轻松配置路由、中间件、参数绑定等功能,这种设计大大提高了开发效率。

// 链式调用示例

func ginChainExample() {

r := gin.Default()

// 路由链式配置

r.GET("/users").

Use(authMiddleware()).

Use(logMiddleware()).

Handler(getUsers)

// 中间件链式注册

r.Use(gin.Logger()).

Use(gin.Recovery()).

Use(corsMiddleware())

// 路由组链式配置

api := r.Group("/api").

Use(authMiddleware()).

Use(rateLimitMiddleware())

api.GET("/users", getUsers).

POST("/users", createUser).

PUT("/users/:id", updateUser).

DELETE("/users/:id", deleteUser)

}丰富的中间件生态(认证、日志、CORS等):Gin提供了丰富的内置中间件和第三方中间件生态,包括认证授权、日志记录、跨域处理、请求限流、性能监控等。这些中间件可以轻松集成到应用中,大大降低了开发成本。开发者也可以根据业务需求自定义中间件,实现各种横切关注点。

强大的参数绑定(支持多种数据源):Gin提供了强大的参数绑定机制,支持从URL、表单、JSON、XML、Header等多种数据源自动绑定参数。通过反射机制和标签系统,Gin能够自动进行类型转换和参数验证,大大简化了参数处理的工作。这种设计让开发者能够专注于业务逻辑,而不需要手动解析不同格式的数据。

// 参数绑定示例

type User struct {

ID int `json:"id" binding:"required"`

Name string `json:"name" binding:"required,min=2,max=50"`

Email string `json:"email" binding:"required,email"`

Age int `json:"age" binding:"required,min=1,max=120"`

}

type SearchParams struct {

Query string `form:"q" binding:"required"`

Page int `form:"page" binding:"min=1"`

Size int `form:"size" binding:"min=1,max=100"`

}

func ginBindingExample() {

r := gin.Default()

// JSON参数绑定

r.POST("/users", func(c *gin.Context) {

var user User

if err := c.ShouldBindJSON(&user); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, user)

})

// 查询参数绑定

r.GET("/search", func(c *gin.Context) {

var params SearchParams

if err := c.ShouldBindQuery(¶ms); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, params)

})

// 表单参数绑定

r.POST("/upload", func(c *gin.Context) {

var user User

if err := c.ShouldBind(&user); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, user)

})

// Header参数绑定

r.GET("/profile", func(c *gin.Context) {

token := c.GetHeader("Authorization")

userID := c.GetHeader("User-ID")

c.JSON(200, gin.H{

"token": token,

"userID": userID,

})

})

}灵活的错误处理(全局和局部错误处理):Gin提供了灵活的错误处理机制,支持全局错误处理和局部错误处理。通过Recovery中间件可以自动捕获panic并返回友好的错误信息,通过自定义中间件可以实现业务层面的错误处理。这种分层的错误处理设计让应用能够优雅地处理各种异常情况,同时保持良好的用户体验。

// 错误处理示例

func ginErrorHandlingExample() {

r := gin.New()

// 全局错误处理中间件

r.Use(gin.Recovery())

r.Use(globalErrorMiddleware())

// 局部错误处理

r.GET("/users/:id", func(c *gin.Context) {

id := c.Param("id")

if id == "" {

c.JSON(400, gin.H{

"error": "用户ID不能为空",

"code": "INVALID_PARAM",

})

return

}

// 模拟业务错误

if id == "999" {

c.JSON(404, gin.H{

"error": "用户不存在",

"code": "USER_NOT_FOUND",

})

return

}

// 模拟系统错误

if id == "error" {

panic("系统内部错误")

}

c.JSON(200, gin.H{"id": id, "name": "用户" + id})

})

// 自定义错误中间件

r.Use(customErrorMiddleware())

}

// 全局错误处理中间件

func globalErrorMiddleware() gin.HandlerFunc {

return func(c *gin.Context) {

c.Next()

// 处理响应中的错误

if len(c.Errors) > 0 {

c.JSON(500, gin.H{

"error": "服务器内部错误",

"details": c.Errors.String(),

})

}

}

}

// 自定义错误处理中间件

func customErrorMiddleware() gin.HandlerFunc {

return func(c *gin.Context) {

defer func() {

if err := recover(); err != nil {

c.JSON(500, gin.H{

"error": "系统异常",

"message": fmt.Sprintf("%v", err),

})

}

}()

c.Next()

}

}Gin框架的架构是怎么样的?

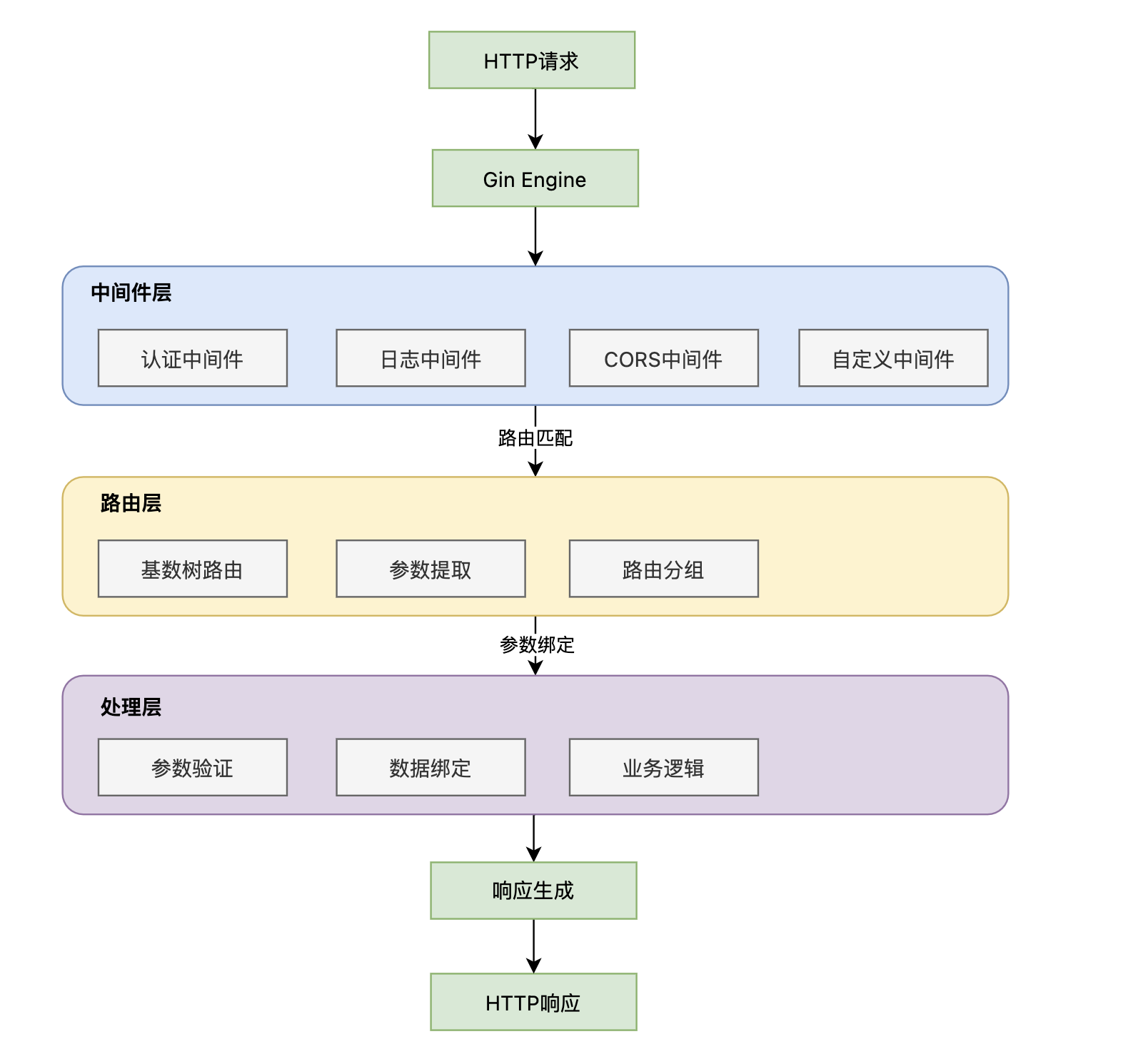

Gin的架构分为四个关键层次,每层都有明确的职责和边界:

Engine层:框架的入口点,负责HTTP服务器的生命周期管理。Engine内部维护了路由树、中间件链、连接池等核心资源。当HTTP请求到达时,Engine首先创建gin.Context对象,然后启动请求处理流水线。

中间件层:Gin架构的核心创新,采用洋葱模型实现请求的预处理和后处理。每个中间件都是一个独立的函数,可以访问完整的请求上下文,能够修改请求、响应或终止处理流程。中间件的执行顺序严格按照注册顺序,形成了可预测的处理链。

路由层:基于基数树实现的高性能路由引擎。基数树将URL路径分解为前缀节点,相同前缀的路由共享节点,大幅减少了内存占用。路由匹配采用深度优先搜索,时间复杂度为O(k),其中k是路径长度,与路由数量无关。

处理层:业务逻辑的执行层,包括参数绑定、数据验证、业务处理、响应生成等步骤。Gin提供了强大的参数绑定机制,支持从多种数据源自动提取和验证参数,大大简化了开发工作。

组件交互机制

Gin的组件交互采用事件驱动模式,通过Context对象在组件间传递状态和数据。Context封装了HTTP请求和响应的所有信息,提供了统一的API接口。组件间的耦合度很低,每个组件都可以独立测试和替换。

Engine与Router的交互:Engine负责接收HTTP请求并创建Context,然后将请求委托给Router进行路由匹配。Router返回匹配的处理器后,Engine负责执行处理器并生成响应。

中间件与处理器的交互:中间件通过Context访问请求信息,可以修改请求参数、添加响应头、记录日志等。处理器通过Context获取参数并执行业务逻辑,最终通过Context设置响应数据。

错误处理机制:Gin采用分层错误处理策略,系统级错误由Recovery中间件捕获,应用级错误由自定义中间件处理,业务级错误在处理器中处理。这种分层设计确保了错误处理的完整性和可维护性。

Gin框架的路由系统是如何实现的?

Gin的路由系统是框架性能的核心,其设计充分考虑了Web应用的实际需求。整个路由系统可以分为三个层次:数据结构层、匹配算法层和功能特性层。

数据结构层:基数树的优势

基数树的基本原理

基数树(Radix Tree)是Gin路由系统的核心数据结构,它是对传统字典树(Trie)的优化。与字典树每个节点存储单个字符不同,基数树的每个节点存储一个字符串前缀,这种设计带来了显著的性能提升。

内存效率:基数树通过共享前缀大幅减少内存占用。例如,路径/api/v1/users和/api/v1/orders共享前缀/api/v1/,只需要存储一次。

匹配效率:路由匹配的时间复杂度为O(k),其中k是路径长度,与路由数量无关。这使得Gin能够高效处理大量路由定义,即使有数万个路由也能保持稳定的性能。

节点类型设计

Gin的路由树支持三种类型的节点,每种都有其特定的用途:

静态节点:存储固定的路径段,如/users、/api等。静态节点匹配速度最快,是路由匹配的首选。

动态节点:使用参数占位符(如:id、:name)来匹配可变路径段。动态节点支持路径参数的自动提取,大大简化了开发工作。

通配符节点:使用*通配符匹配任意路径,常用于文件服务或静态资源处理。

匹配算法层:高效的搜索策略

匹配优先级设计

Gin的路由匹配采用明确的优先级策略,确保匹配的准确性和可预测性:

静态路由优先:首先尝试匹配静态路由,因为静态路由匹配速度最快且结果最准确。

动态路由次之:如果静态路由匹配失败,尝试匹配动态路由,提取路径参数。

通配符最后:如果前两种都失败,尝试通配符路由,匹配任意路径。

这种优先级设计避免了路由冲突,确保了路由匹配的确定性。

深度优先搜索算法

路由匹配采用深度优先搜索(DFS)算法,在基数树中查找匹配的路由:

- 从根节点开始,逐段匹配路径

- 优先尝试静态匹配,如果失败则尝试动态匹配

- 提取匹配的参数,绑定到Context中

- 返回对应的处理器函数

功能特性层:丰富的路由功能

Gin提供了强大的参数提取功能,支持多种参数类型:

路径参数:通过:param语法定义,如/users/:id中的:id会被自动提取并绑定到c.Param("id")。

查询参数:通过c.Query()方法获取URL查询字符串中的参数,如/users?id=123&name=john。

表单参数:通过c.PostForm()方法获取POST请求中的表单数据。

JSON参数:通过c.ShouldBindJSON()方法绑定JSON请求体中的数据。

路由分组也是Gin的重要特性,它允许开发者将相关的路由组织在一起:

共享前缀:同一组的路由共享URL前缀,如/api/v1/users、/api/v1/orders。

共享中间件:同一组的路由可以共享中间件,如认证、日志、限流等。

嵌套分组:支持分组的嵌套,创建复杂的路由层次结构。

// 路由分组示例

func ginRouterGroupExample() {

r := gin.Default()

// API v1 分组

v1 := r.Group("/api/v1")

v1.Use(authMiddleware())

{

// 用户相关路由

users := v1.Group("/users")

users.GET("", getUsers)

users.GET("/:id", getUser)

users.POST("", createUser)

// 订单相关路由

orders := v1.Group("/orders")

orders.GET("", getOrders)

orders.GET("/:id", getOrder)

}

// API v2 分组

v2 := r.Group("/api/v2")

v2.Use(authMiddleware(), rateLimitMiddleware())

{

v2.GET("/users", getUsersV2)

}

}Gin的路由系统还在多个层面进行了性能优化:

内存优化:共享前缀减少内存占用,对象池复用路由节点,压缩路由树结构。

匹配优化:预编译正则表达式,缓存匹配结果,优化搜索算法。

并发优化:路由树只读访问支持并发读取,原子操作更新路由,无锁路由匹配。

这种分层的设计让Gin的路由系统既保持了高性能,又提供了丰富的功能特性,满足了现代Web应用的各种需求。

// 路由系统使用示例

func ginRouterExample() {

r := gin.Default()

// 路由分组

v1 := r.Group("/v1")

{

v1.GET("/users", getUsers)

v1.GET("/users/:id", getUser)

v1.POST("/users", createUser)

}

// 动态路由

r.GET("/files/*filepath", func(c *gin.Context) {

filepath := c.Param("filepath")

c.String(200, "File path: %s", filepath)

})

r.Run(":8080")

}Gin框架的中间件机制是什么?

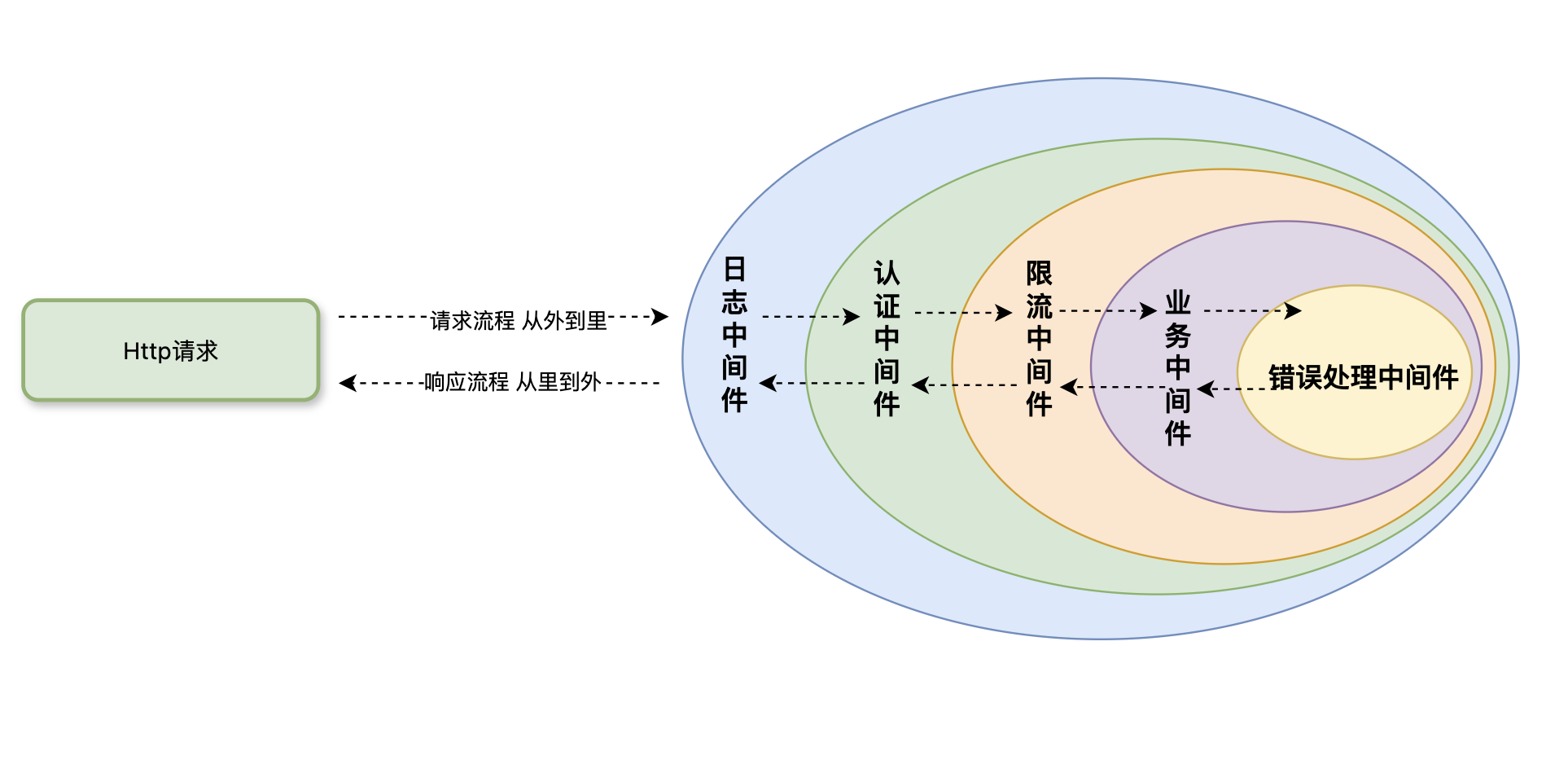

Gin的中间件机制是框架灵活性和可扩展性的核心,中间件机制的核心特点包括:洋葱模型执行(从外到内,再从内到外)、链式调用(支持多个中间件串联)、条件应用(可针对特定路由应用)、参数传递(中间件间可传递数据)和错误处理(可捕获和处理异常)。

洋葱模型的基本原理

洋葱模型是Gin中间件机制的设计基础,它形象地描述了请求在中间件链中的流转过程。请求像洋葱一样,从外层向内层穿透,经过每一层中间件的处理,然后响应再从内层向外层返回,形成完整的处理闭环。

请求阶段(外到内):HTTP请求首先进入最外层的中间件,然后依次向内层传递。每个中间件都可以在请求到达业务处理器之前进行预处理,如参数验证、权限检查、请求日志等。

处理阶段(业务逻辑):请求到达最内层的业务处理器,执行业务逻辑。这是整个请求处理的核心,中间件为业务逻辑提供了必要的上下文和环境。

响应阶段(内到外):业务处理器完成处理后,响应开始从内层向外层返回。每个中间件都可以在响应返回客户端之前进行后处理,如添加响应头、记录响应日志、错误处理等。

函数式编程的设计思想

Gin的中间件机制体现了函数式编程的核心思想,每个中间件都是一个高阶函数,它接收一个处理器函数并返回一个新的处理器函数。这种设计带来了几个重要优势:

组合性:多个中间件可以自由组合,形成不同的处理链。开发者可以根据需要选择性地应用中间件,实现灵活的功能组合。

可测试性:每个中间件都是独立的函数,可以单独测试。这种设计大大提高了代码的可测试性和可维护性。

可重用性:中间件可以在不同的路由和处理器之间重用,避免了代码重复,提高了开发效率。

中间件链的构建机制

函数闭包机制:每个中间件函数都返回一个新的处理器函数,这个新函数包含了中间件的逻辑和下一个处理器的引用。通过闭包,中间件可以访问外部变量和状态。

处理器包装:中间件通过包装下一个处理器来实现链式调用。当中间件调用c.Next()时,会执行下一个处理器,当处理器返回时,中间件可以继续执行后续逻辑。

链式调用:多个中间件通过链式调用形成处理链,每个中间件都可以控制是否继续执行下一个处理器,或者提前终止请求。

执行控制机制

Gin提供了多种执行控制机制,让中间件能够灵活地控制请求流程:

c.Next():继续执行下一个处理器,这是最常用的控制方式。中间件在调用c.Next()之前执行预处理逻辑,在c.Next()之后执行后处理逻辑。

c.Abort():终止请求处理,跳过后续的中间件和处理器。常用于认证失败、权限不足等场景。

c.AbortWithStatus():终止请求并返回指定的HTTP状态码,常用于错误处理。

c.Set()和c.Get():在中间件之间传递数据,实现中间件间的协作。

Gin框架的中间件有哪些实际应用?

Gin的中间件可以分为几个主要类型,每种都有其特定的应用场景:

认证授权中间件:验证用户身份,检查访问权限。这类中间件通常在请求处理的最前面执行,确保只有合法用户才能访问受保护的资源。

日志记录中间件:记录请求和响应的详细信息,包括请求时间、响应时间、状态码、请求大小等。这类中间件对于问题排查和性能分析非常重要。

跨域处理中间件:处理跨域请求,设置相应的响应头。这类中间件对于前后端分离的应用特别重要。

限流控制中间件:控制请求频率,防止系统过载。这类中间件通过令牌桶、漏桶等算法实现请求限流。

错误处理中间件:捕获和处理异常,返回友好的错误信息。这类中间件确保系统在出现异常时能够优雅地处理。

// 中间件应用示例

func ginMiddlewareExample() {

r := gin.New()

// 全局中间件

r.Use(gin.Logger())

r.Use(gin.Recovery())

r.Use(corsMiddleware())

// 认证中间件

r.Use(authMiddleware())

// 路由组中间件

admin := r.Group("/admin")

admin.Use(adminAuthMiddleware())

admin.Use(rateLimitMiddleware())

{

admin.GET("/users", getUsers)

admin.POST("/users", createUser)

}

// 特定路由中间件

r.GET("/public", publicHandler)

r.GET("/private", authMiddleware(), privateHandler)

}

// 自定义认证中间件

func authMiddleware() gin.HandlerFunc {

return func(c *gin.Context) {

token := c.GetHeader("Authorization")

if token == "" {

c.JSON(401, gin.H{"error": "未授权访问"})

c.Abort()

return

}

// 验证token

if !validateToken(token) {

c.JSON(401, gin.H{"error": "无效的token"})

c.Abort()

return

}

// 设置用户信息

c.Set("userID", extractUserID(token))

c.Next()

}

}

// 限流中间件

func rateLimitMiddleware() gin.HandlerFunc {

limiter := rate.NewLimiter(rate.Every(time.Second), 10)

return func(c *gin.Context) {

if !limiter.Allow() {

c.JSON(429, gin.H{"error": "请求过于频繁"})

c.Abort()

return

}

c.Next()

}

}中间件的最佳实践

执行顺序:中间件的执行顺序非常重要,通常按照以下顺序排列:日志中间件、认证中间件、限流中间件、业务中间件、错误处理中间件。

性能考虑:中间件会增加请求处理的开销,应该避免在中间件中执行耗时的操作。对于需要耗时的操作,应该异步处理。

错误处理:中间件应该妥善处理异常,避免因为中间件错误导致整个请求失败。使用defer和recover机制捕获异常。

数据传递:使用c.Set()和c.Get()在中间件之间传递数据,避免使用全局变量。这种方式既安全又高效。

Gin框架如何与Context深度集成?

Gin框架与Go语言的Context深度集成,通过gin.Context提供请求范围的数据传递、超时控制、取消传播等功能。这种集成使得Gin能够优雅地处理请求生命周期,实现高效的并发控制。

Context集成的核心功能包括:请求范围数据传递(通过Context.Value传递数据)、超时控制(设置请求超时时间)、取消传播(支持请求取消)、错误处理(统一的错误处理机制)和生命周期管理(请求从开始到结束的完整管理)。

与Context的深度集成

Gin通过Context实现了完整的请求生命周期管理,每个请求都有明确的开始和结束点:

请求初始化:当HTTP请求到达时,Gin会创建一个新的gin.Context对象,并设置请求的超时时间。这个Context对象会在整个请求处理过程中使用。

中间件链执行:Context在中间件链中传递,每个中间件都可以访问和修改Context中的数据。中间件可以通过Context控制请求的执行流程。

业务逻辑处理:在业务处理器中,Context提供了访问请求数据、设置响应数据、控制执行流程的所有功能。

请求完成:当请求处理完成时,Context会被清理,相关的资源会被释放。

Context的取消传播机制是Gin框架的重要特性,它确保了系统的稳定性和资源的高效利用:

超时取消:当请求超过预设的超时时间时,Context会自动取消,所有相关的goroutine都会收到取消信号。

客户端断开:当客户端断开连接时,Context也会被取消,避免继续处理已经无意义的请求。

手动取消:开发者可以手动取消Context,用于实现自定义的取消逻辑。

传播机制:当父Context被取消时,所有子Context也会自动取消,确保整个调用链都能及时响应取消信号。

Gin通过Context实现了安全的数据传递机制,避免了全局变量的使用:

Set()和Get()方法:提供了类型安全的数据设置和获取方法,支持多种数据类型。

请求范围隔离:每个请求的数据都是独立的,不同请求之间不会相互干扰。

中间件协作:中间件可以通过Context传递数据,实现中间件之间的协作。

类型安全:提供了类型安全的获取方法,如GetString()、GetInt()等,避免了类型转换错误。

gin.Context有哪些实际应用?

超时控制应用

Context的超时控制是Web应用中的重要功能,它防止了长时间运行的请求影响系统性能:

// 超时控制示例

func timeoutControlExample() {

r := gin.Default()

r.GET("/slow-operation", func(c *gin.Context) {

// 设置5秒超时

ctx, cancel := context.WithTimeout(c.Request.Context(), 5*time.Second)

defer cancel()

// 模拟耗时操作

done := make(chan bool, 1)

go func() {

time.Sleep(10 * time.Second) // 模拟耗时操作

done <- true

}()

select {

case <-done:

c.JSON(200, gin.H{"message": "操作完成"})

case <-ctx.Done():

c.JSON(408, gin.H{"error": "请求超时"})

}

})

}数据传递应用

Context的数据传递机制让中间件和处理器之间能够安全地协作:

// 数据传递示例

func dataPassingExample() {

r := gin.Default()

// 认证中间件

r.Use(func(c *gin.Context) {

token := c.GetHeader("Authorization")

if token != "" {

userID := extractUserID(token)

c.Set("userID", userID)

c.Set("authenticated", true)

} else {

c.Set("authenticated", false)

}

c.Next()

})

// 业务处理器

r.GET("/profile", func(c *gin.Context) {

if !c.GetBool("authenticated") {

c.JSON(401, gin.H{"error": "未认证"})

return

}

userID := c.GetString("userID")

// 使用userID进行业务处理

c.JSON(200, gin.H{"userID": userID})

})

}取消传播应用

Context的取消传播机制在微服务架构中特别重要:

// 取消传播示例

func cancelPropagationExample() {

r := gin.Default()

r.GET("/api/data", func(c *gin.Context) {

// 创建子Context

ctx, cancel := context.WithCancel(c.Request.Context())

defer cancel()

// 启动多个goroutine

results := make(chan string, 3)

go func() {

select {

case <-ctx.Done():

return

case <-time.After(2 * time.Second):

results <- "数据1"

}

}()

go func() {

select {

case <-ctx.Done():

return

case <-time.After(3 * time.Second):

results <- "数据2"

}

}()

go func() {

select {

case <-ctx.Done():

return

case <-time.After(1 * time.Second):

results <- "数据3"

}

}()

// 等待结果或取消

select {

case result := <-results:

c.JSON(200, gin.H{"data": result})

case <-ctx.Done():

c.JSON(408, gin.H{"error": "请求被取消"})

}

})

}Gin框架的参数绑定和验证机制是什么?

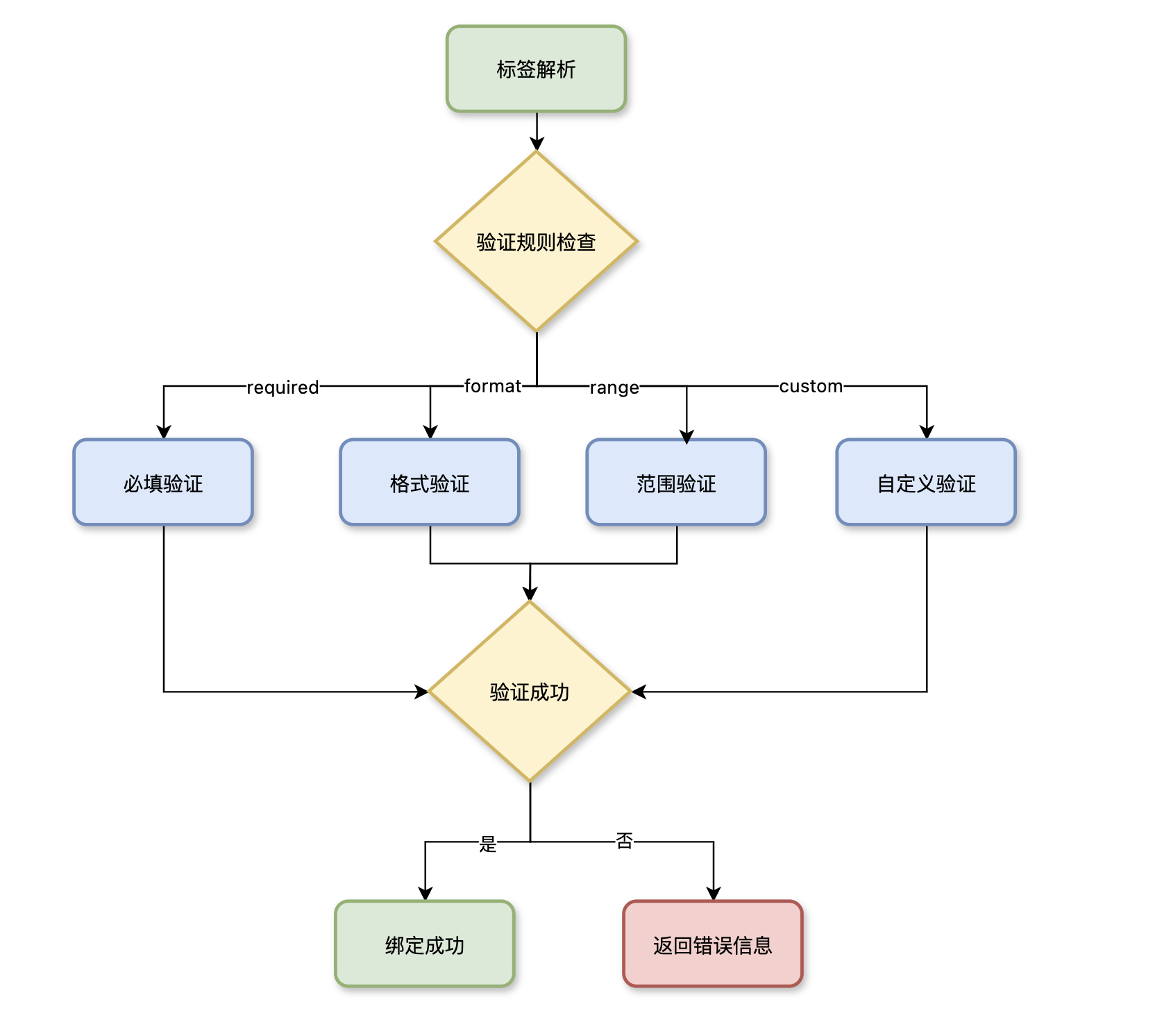

Gin的参数绑定机制体现了"一次定义,多处使用"的设计理念。它将URL参数、表单数据、JSON数据、XML数据、Header数据等不同来源的数据抽象为统一的参数接口,开发者只需要定义一次结构体,就能处理各种数据源。Gin能够根据请求的Content-Type和结构体标签自动识别数据来源并选择合适的绑定策略,同时通过结构体定义和标签系统确保参数的类型安全,有效避免运行时类型错误。

Gin通过结构体标签实现了声明式的参数验证,体现了"配置即代码"的设计思想。这种设计让验证规则与业务逻辑分离,提高了代码的可读性和可维护性。

参数绑定的实现

Gin的参数绑定基于Go语言的反射机制实现,这种设计提供了强大的灵活性:

结构体分析:通过反射分析结构体的字段信息,包括字段名、类型、标签等。

标签解析:解析结构体字段的标签,提取绑定规则和验证规则。

动态绑定:根据标签信息动态选择绑定策略,实现不同类型数据的自动绑定。

类型转换:通过反射实现自动类型转换,如字符串转数字、字符串转时间等。

Gin提供了多种绑定策略,每种都有其特定的应用场景:

ShouldBind系列:根据Content-Type自动选择绑定方式,是最常用的绑定方法。它会尝试多种绑定方式,直到找到合适的为止。

MustBind系列:在绑定失败时会自动返回错误响应,适用于需要严格参数验证的场景。

专用绑定方法:如ShouldBindJSON、ShouldBindQuery等,适用于明确知道数据来源的场景。

多源数据绑定示例:

type User struct {

ID int `json:"id" form:"id" binding:"required"`

Name string `json:"name" form:"name" binding:"required,min=2,max=50"`

Email string `json:"email" form:"email" binding:"required,email"`

Age int `json:"age" form:"age" binding:"required,min=1,max=120"`

Role string `header:"User-Role" binding:"required"`

}

func multiSourceBindingExample() {

r := gin.Default()

// JSON数据绑定

r.POST("/users/json", func(c *gin.Context) {

var user User

if err := c.ShouldBindJSON(&user); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, user)

})

// 表单数据绑定

r.POST("/users/form", func(c *gin.Context) {

var user User

if err := c.ShouldBind(&user); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, user)

})

// 查询参数绑定

r.GET("/users", func(c *gin.Context) {

var params struct {

Page int `form:"page" binding:"required,min=1"`

Size int `form:"size" binding:"required,min=1,max=100"`

}

if err := c.ShouldBindQuery(¶ms); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, params)

})

// Header数据绑定

r.GET("/profile", func(c *gin.Context) {

var user User

if err := c.ShouldBindHeader(&user); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, user)

})

}Gin框架的验证系统是如何使用的?

Gin的验证系统基于validator库实现,提供了丰富的验证功能:

声明式验证机制:通过结构体标签声明验证规则,代码更加清晰易读,验证逻辑与业务逻辑分离。

可组合性:多个验证规则可以组合使用,如binding:"required,email,min=5,max=50",支持链式验证。

可扩展性:开发者可以注册自定义验证器,实现特定的验证逻辑,满足特定的业务需求。

性能优化:验证规则在编译时解析,运行时直接执行,避免了动态解析的开销,提高验证效率。

内置验证器:提供了常用的验证规则,如required、email、url、min、max等。

错误处理:提供详细的错误信息,包括字段名、错误类型、错误描述等。

自定义验证器示例:

func customValidatorExample() {

// 注册自定义验证器

if v, ok := binding.Validator.Engine().(*validator.Validate); ok {

// 注册手机号验证器

v.RegisterValidation("phone", validatePhone)

// 注册密码强度验证器

v.RegisterValidation("password", validatePassword)

}

type User struct {

ID int `json:"id" binding:"required"`

Name string `json:"name" binding:"required,min=2,max=50"`

Phone string `json:"phone" binding:"required,phone"`

Password string `json:"password" binding:"required,password"`

}

r := gin.Default()

r.POST("/users", func(c *gin.Context) {

var user User

if err := c.ShouldBindJSON(&user); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": err.Error()})

return

}

c.JSON(200, user)

})

}

// 手机号验证器

func validatePhone(fl validator.FieldLevel) bool {

phone := fl.Field().String()

// 简单的手机号验证逻辑

matched, _ := regexp.MatchString(`^1[3-9]\d{9}$`, phone)

return matched

}

// 密码强度验证器

func validatePassword(fl validator.FieldLevel) bool {

password := fl.Field().String()

// 密码强度验证:至少8位,包含大小写字母和数字

if len(password) < 8 {

return false

}

hasUpper := regexp.MustCompile(`[A-Z]`).MatchString(password)

hasLower := regexp.MustCompile(`[a-z]`).MatchString(password)

hasNumber := regexp.MustCompile(`[0-9]`).MatchString(password)

return hasUpper && hasLower && hasNumber

}Gin框架如何处理错误?错误处理机制有哪些特点?

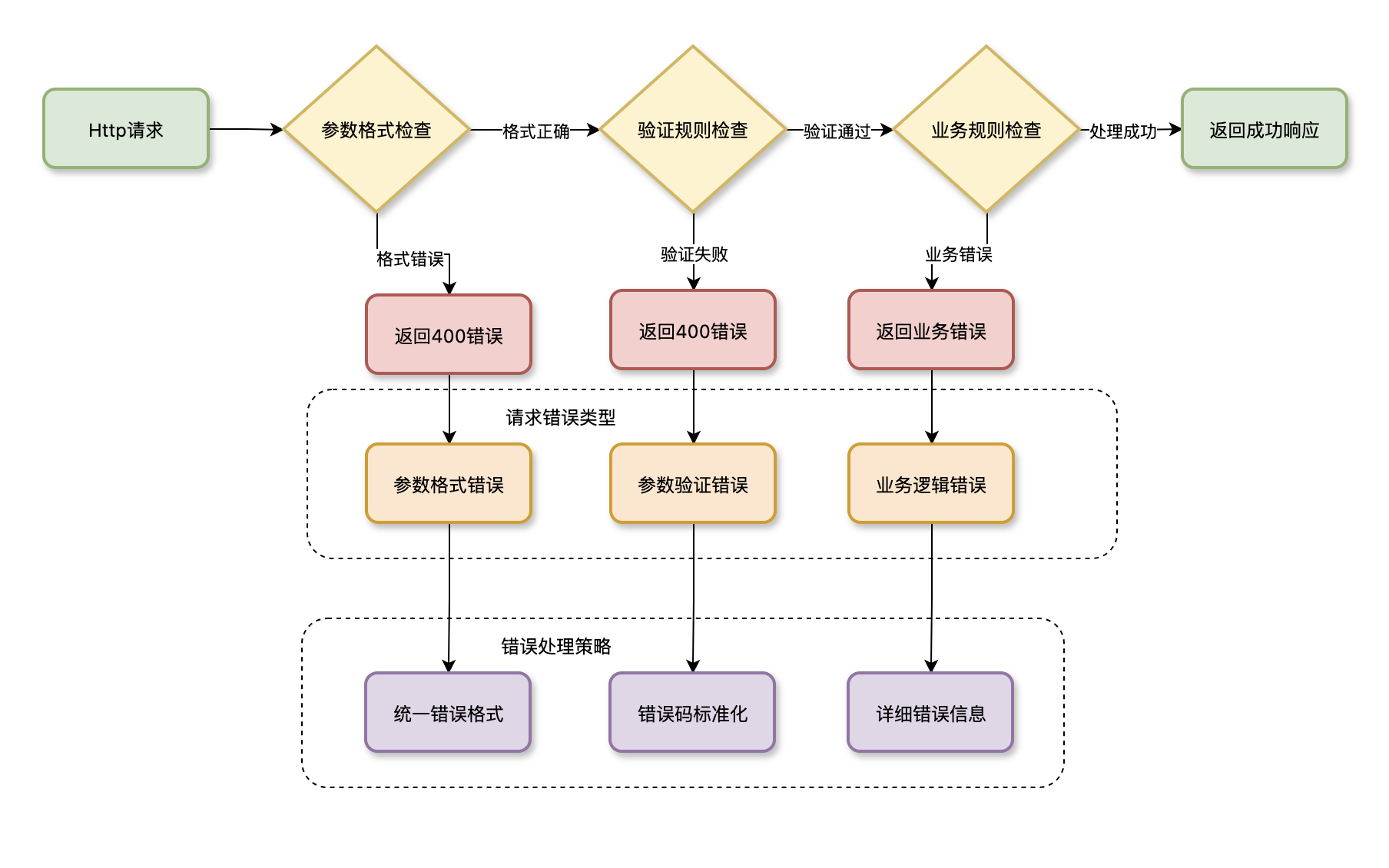

Gin框架提供了灵活的错误处理机制,支持全局错误处理和局部错误处理。它允许开发者自定义错误处理函数,可以统一处理各种错误情况,包括参数验证错误、业务逻辑错误、系统异常等。

Gin的错误处理采用分层架构设计,每一层都有明确的职责和边界:

系统级错误处理:处理程序层面的异常,如panic、内存不足、系统调用失败等。这类错误通常由Recovery中间件自动捕获,确保程序不会因为异常而崩溃。

应用级错误处理:处理业务层面的错误,如认证失败、权限不足、业务逻辑错误等。这类错误通过自定义中间件或业务逻辑处理,返回合适的错误响应。

请求级错误处理:处理请求层面的错误,如参数验证失败、数据格式错误等。这类错误在具体的处理器中处理,提供最精确的错误信息。

分层错误处理示例:

// 分层错误处理示例

func layeredErrorHandlingExample() {

r := gin.New()

// 系统级错误处理

r.Use(gin.Recovery())

// 应用级错误处理

r.Use(globalErrorMiddleware())

// 业务处理器

r.GET("/users/:id", func(c *gin.Context) {

// 请求级错误处理

id := c.Param("id")

if id == "" {

c.JSON(400, gin.H{

"error": "用户ID不能为空",

"code": "INVALID_PARAM",

"timestamp": time.Now().Unix(),

})

return

}

// 业务逻辑错误处理

user, err := getUserByID(id)

if err != nil {

if err == ErrUserNotFound {

c.JSON(404, gin.H{

"error": "用户不存在",

"code": "USER_NOT_FOUND",

"timestamp": time.Now().Unix(),

})

return

}

// 系统错误

c.JSON(500, gin.H{

"error": "系统内部错误",

"code": "INTERNAL_ERROR",

"timestamp": time.Now().Unix(),

})

return

}

c.JSON(200, user)

})

}

// 全局错误处理中间件

func globalErrorMiddleware() gin.HandlerFunc {

return func(c *gin.Context) {

c.Next()

// 处理中间件链中的错误

if len(c.Errors) > 0 {

c.JSON(500, gin.H{

"error": "请求处理失败",

"code": "REQUEST_FAILED",

"details": c.Errors.String(),

"timestamp": time.Now().Unix(),

})

}

}

}错误处理的技术实现

Recovery中间件机制

Recovery中间件是Gin错误处理的核心组件,它能够自动捕获和处理panic:

自动捕获:使用defer和recover机制自动捕获panic,防止程序崩溃。

错误日志:记录详细的错误信息,包括错误堆栈、请求信息、处理时间等。

友好响应:返回用户友好的错误信息,避免暴露系统内部细节。

性能优化:通过对象池复用错误对象,减少内存分配和GC压力。

自定义错误处理机制

Gin提供了灵活的自定义错误处理机制,允许开发者根据业务需求定制错误处理逻辑:

错误中间件:通过自定义中间件处理特定类型的错误,如认证错误、权限错误等。

错误处理器:在具体的处理器中处理业务逻辑错误,提供精确的错误信息。

错误传播:通过Context在中间件和处理器之间传递错误信息。

错误聚合:将多个错误聚合为统一的错误响应。

错误处理的最佳实践

统一错误格式:所有错误响应都遵循相同的格式,包含错误码、错误消息、时间戳等字段。

合理使用HTTP状态码:4xx表示客户端错误,5xx表示服务器错误,帮助客户端理解错误性质。

详细错误日志:记录完整的错误信息,包括请求参数、错误堆栈、处理时间等,便于问题排查。

优雅降级:在系统异常时提供降级服务,确保核心功能可用。

错误监控:集成错误监控系统,及时发现和处理错误。

// 错误处理机制示例

func ginErrorHandlingExample() {

r := gin.New()

// 全局错误处理中间件

r.Use(gin.Recovery())

r.Use(customErrorMiddleware())

// 自定义错误处理

r.GET("/users/:id", func(c *gin.Context) {

id := c.Param("id")

if id == "" {

c.JSON(400, gin.H{

"error": "用户ID不能为空",

"code": "INVALID_PARAM",

})

return

}

// 模拟业务错误

if id == "999" {

c.JSON(404, gin.H{

"error": "用户不存在",

"code": "USER_NOT_FOUND",

})

return

}

c.JSON(200, gin.H{"id": id, "name": "用户" + id})

})

r.Run(":8080")

}

func customErrorMiddleware() gin.HandlerFunc {

return func(c *gin.Context) {

c.Next()

// 处理响应中的错误

if len(c.Errors) > 0 {

c.JSON(500, gin.H{

"error": "服务器内部错误",

"details": c.Errors.String(),

})

}

}

}Gin框架如何优化性能?

Gin框架的性能优化采用多层次的优化策略,从底层连接管理到上层应用架构,每个层面都有相应的优化措施:

连接池优化是网络性能优化的关键,通过复用HTTP连接减少连接建立的开销。Gin默认使用Go标准库的HTTP客户端,开发者可以通过自定义Transport来优化连接池配置,比如设置最大连接数、连接超时时间、空闲连接超时等。

响应压缩能够显著减少网络传输的数据量,特别是对于JSON、HTML等文本格式的响应。Gin提供了内置的压缩中间件,支持gzip、deflate等压缩算法。在实际应用中,可以根据响应大小和客户端支持情况动态选择是否启用压缩。

路由缓存是Gin性能优化的重要特性,通过缓存路由匹配结果避免重复的路由查找。这种优化对于有大量路由的应用特别有效,能够显著提高路由匹配的速度。

中间件优化通过减少不必要的中间件和处理逻辑,降低请求处理延迟。开发者需要根据业务需求选择合适的中间件,避免过度使用。

内存管理通过优化对象分配和垃圾回收策略,减少内存占用和GC压力。Gin使用对象池和内存预分配等技术提高内存使用效率。

并发控制通过合理使用goroutine池和连接限制,避免资源过度消耗。在高并发场景下,需要控制goroutine数量和连接数,保持系统稳定性。

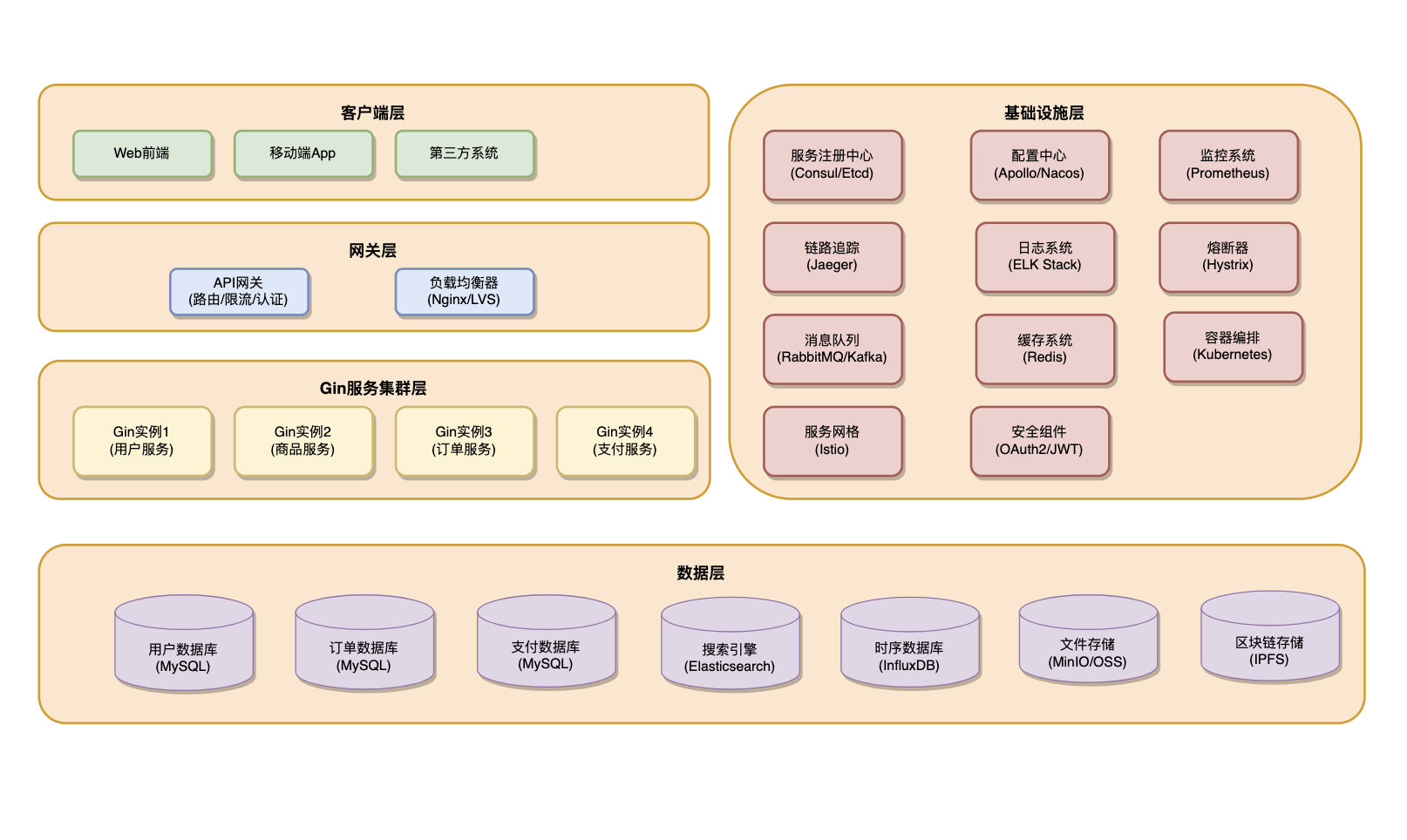

Gin在微服务架构中如何应用?

在微服务架构中,Gin框架需要与多个组件协作,构建完整的分布式系统。服务注册与发现是微服务架构的基础,Gin应用需要向服务注册中心注册自己,并从注册中心发现其他服务。常见的服务注册中心包括Consul、Etcd、Zookeeper等。

负载均衡确保请求能够均匀分布到多个服务实例上,提高系统的整体性能。Gin可以通过客户端负载均衡或服务端负载均衡来实现,常用的负载均衡算法包括轮询、加权轮询、最少连接数等。

熔断器模式是微服务架构中的重要保护机制,当依赖的服务出现故障时,熔断器会快速失败,避免故障扩散。Gin可以通过中间件集成熔断器,比如Hystrix、Sentinel等。

链路追踪帮助开发者理解请求在分布式系统中的流转路径,快速定位性能瓶颈和故障点。Gin可以通过中间件集成Jaeger、Zipkin等链路追踪系统,记录请求的调用链信息。

性能优化和微服务架构的应用需要综合考虑多个因素,既要保证单个服务的性能,又要确保整个系统的稳定性和可维护性。这种综合性的优化策略让Gin框架能够在复杂的生产环境中表现出色。

// 性能优化和微服务应用示例

func ginPerformanceExample() {

r := gin.New()

// 启用压缩

r.Use(gin.Recovery())

// 自定义连接池配置

transport := &http.Transport{

MaxIdleConns: 100,

MaxIdleConnsPerHost: 10,

IdleConnTimeout: 90 * time.Second,

}

client := &http.Client{Transport: transport}

// 服务发现和负载均衡

r.GET("/api/users", func(c *gin.Context) {

// 从服务注册中心获取用户服务地址

userServiceURL := getServiceURL("user-service")

// 发起HTTP请求

resp, err := client.Get(userServiceURL + "/users")

if err != nil {

c.JSON(500, gin.H{"error": "服务调用失败"})

return

}

defer resp.Body.Close()

// 处理响应

var users []User

json.NewDecoder(resp.Body).Decode(&users)

c.JSON(200, users)

})

r.Run(":8080")

}

func getServiceURL(serviceName string) string {

// 模拟服务发现逻辑

return "http://localhost:8081"

}Gin框架如何保证安全性?开发中有哪些最佳实践?

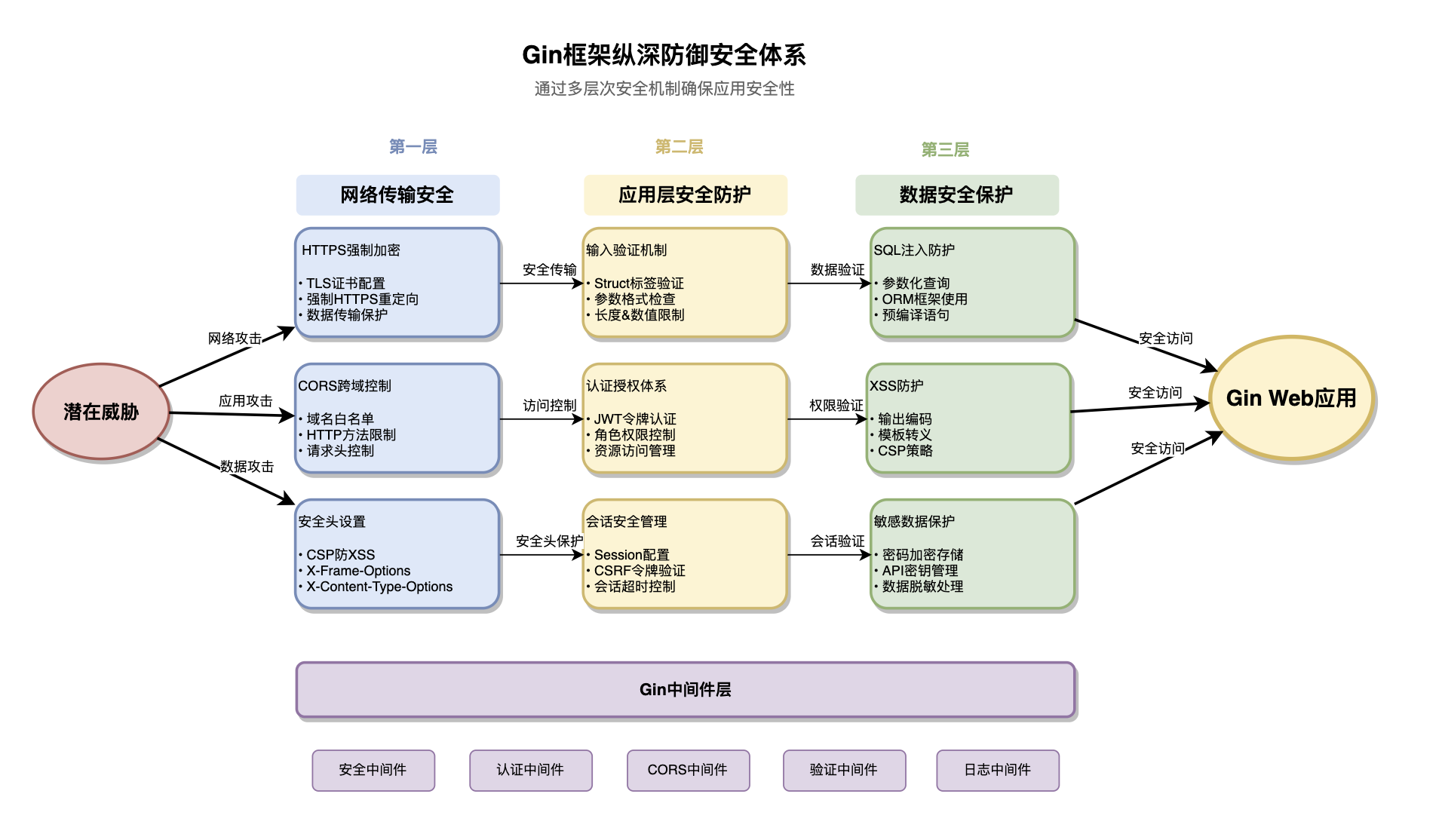

Gin框架采用纵深防御策略构建安全防护体系,通过多层次的安全机制确保应用安全性。

网络传输安全

HTTPS强制加密是最基础的安全保障,Gin通过中间件可以强制重定向HTTP请求到HTTPS,确保数据传输的机密性和完整性。配置TLS证书和安全参数,防止数据在传输过程中被窃听或篡改。

CORS跨域控制防止恶意网站的跨域攻击,通过配置允许的域名、HTTP方法、请求头等参数,实现精确的访问控制。Gin的CORS中间件支持动态配置,可以根据不同环境设置不同的跨域策略。

安全头设置通过HTTP响应头提供多重保护,包括Content-Security-Policy防止XSS攻击、X-Frame-Options防止点击劫持、X-Content-Type-Options防止MIME类型嗅探等。

应用层安全防护

输入验证机制是防御的第一道防线,Gin的参数绑定和验证系统提供了强大的数据校验能力。通过struct标签实现参数验证,支持必填检查、格式验证、长度限制、数值范围等多种规则。

认证授权体系确保访问控制的有效性,支持JWT令牌、Session会话、OAuth协议等多种认证方式。通过中间件实现细粒度的权限控制,包括角色验证、权限检查、资源访问控制等。

会话安全管理防止会话劫持和重放攻击,通过安全的Session配置、CSRF令牌验证、会话超时机制等手段保护用户会话安全。

数据安全保护

SQL注入防护通过参数化查询和ORM框架使用,避免直接拼接SQL语句。Gin配合GORM等ORM框架,提供安全的数据库操作方式。

XSS防护通过输出编码和内容安全策略防止恶意脚本执行,Gin的模板引擎默认进行HTML转义,防止脚本注入攻击。

敏感数据保护包括密码加密存储、API密钥管理、个人信息脱敏等,确保数据的机密性。

开发最佳实践体系

代码质量保障

项目结构规范采用分层架构设计,将控制器、服务层、数据层分离,提高代码的可维护性和可测试性。遵循Go语言的包命名规范和代码风格指南。

错误处理统一建立完善的错误处理机制,包括统一的错误码定义、错误日志记录、用户友好的错误信息。通过Recovery中间件捕获panic,确保系统稳定性。

运维安全实践

配置管理规范通过环境变量、配置文件等方式管理应用配置,避免硬编码敏感信息。使用配置中心统一管理不同环境的配置参数。

日志监控体系建立完善的日志记录机制,包括访问日志、错误日志、安全事件日志等。通过日志分析及时发现安全威胁和性能问题。

测试安全保障建立多层次的测试体系,包括单元测试、集成测试、安全测试、性能测试等,确保代码质量和系统安全性。

这种系统性的安全策略让Gin应用能够应对复杂的安全威胁,在生产环境中稳定可靠地运行。

实际应用示例

// 安全机制和最佳实践示例

func ginSecurityExample() {

r := gin.New()

// CORS配置

config := cors.DefaultConfig()

config.AllowOrigins = []string{"https://example.com"}

config.AllowMethods = []string{"GET", "POST", "PUT", "DELETE"}

r.Use(cors.New(config))

// 安全头设置

r.Use(func(c *gin.Context) {

c.Header("X-Content-Type-Options", "nosniff")

c.Header("X-Frame-Options", "DENY")

c.Header("X-XSS-Protection", "1; mode=block")

c.Next()

})

// 认证中间件

r.Use(authMiddleware())

// 输入验证

r.POST("/users", func(c *gin.Context) {

var user User

if err := c.ShouldBindJSON(&user); err != nil {

c.JSON(400, gin.H{"error": "参数验证失败"})

return

}

// 业务逻辑处理

c.JSON(200, user)

})

r.Run(":8080")

}

func authMiddleware() gin.HandlerFunc {

return func(c *gin.Context) {

token := c.GetHeader("Authorization")

if token == "" {

c.JSON(401, gin.H{"error": "未授权访问"})

c.Abort()

return

}

// 验证token

if !validateToken(token) {

c.JSON(401, gin.H{"error": "无效的token"})

c.Abort()

return

}

c.Next()

}

}

func validateToken(token string) bool {

// 模拟token验证逻辑

return token != ""

}Gin框架如何进行测试?

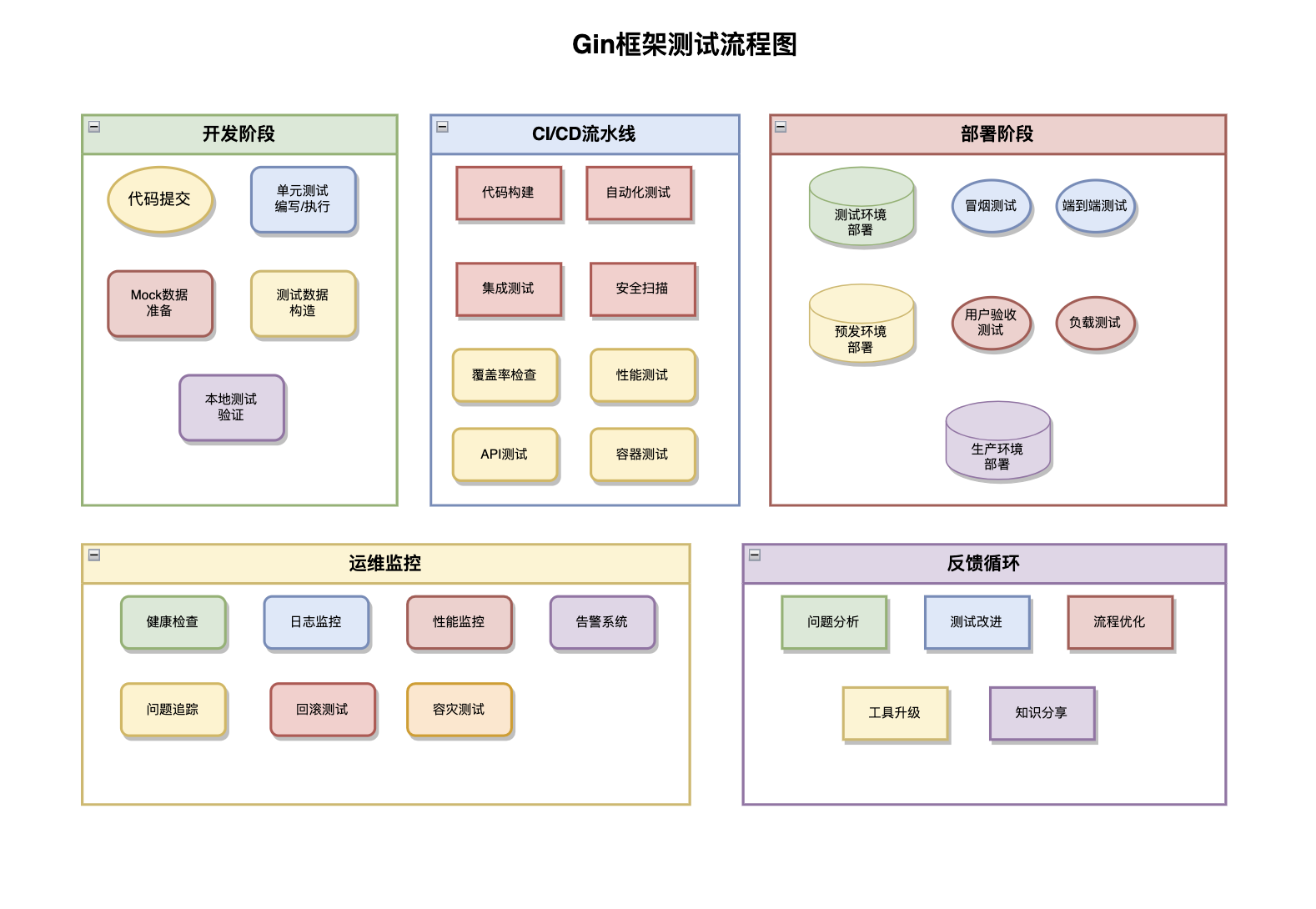

Gin框架的测试和运维体系构建了完整的质量保障链条,从开发阶段的代码验证到生产环境的稳定运行。

核心测试类型

单元测试是测试金字塔的基础,主要验证路由处理器、中间件、工具函数等独立模块。Gin提供了httptest包支持HTTP请求模拟,可以轻松测试API端点的输入输出,验证业务逻辑的正确性。

集成测试验证组件间的协作关系,包括数据库连接、外部服务调用、缓存交互等。通过测试容器和Mock服务模拟真实环境,确保系统各部分能够正确协作。

HTTP接口测试专门验证API的功能性和兼容性,使用自动化测试脚本验证请求响应格式、状态码、业务规则等,确保接口的稳定性和一致性。

性能测试评估系统在高负载下的表现,通过压力测试工具如wrk、Apache Bench进行并发测试,验证系统的吞吐量、响应时间和稳定性。

测试质量保障

覆盖率分析通过Go内置工具生成详细的代码覆盖率报告,确保关键业务逻辑都有测试覆盖。结合分支覆盖和条件覆盖分析,发现潜在的测试盲点。

自动化测试集成到CI/CD流水线中,实现持续测试,每次代码提交都会触发完整的测试套件,确保代码质量。

Gin部署运维有哪些最佳实践?

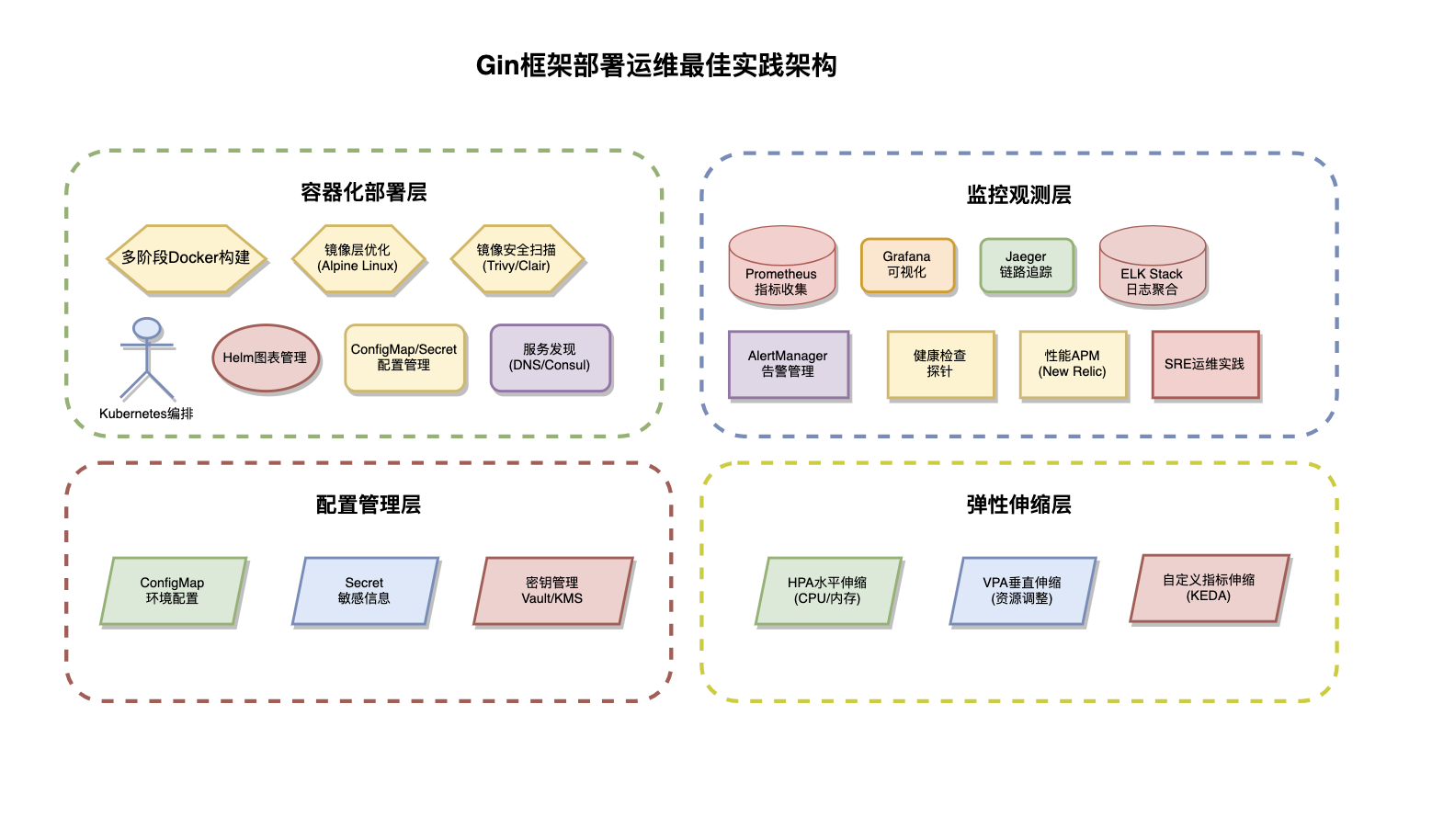

容器化部署策略

Docker容器化实现了环境标准化,通过多阶段构建优化镜像大小,使用Alpine Linux减少安全漏洞。容器编排使用Kubernetes实现自动扩缩容和服务发现。

镜像优化包括分层构建、依赖缓存、安全扫描等,确保部署的高效性和安全性。

监控运维体系

健康检查机制包括存活探针和就绪探针,监控应用状态和依赖服务可用性。实现优雅启动和优雅关闭,确保服务的平滑过渡。

监控告警体系采用Prometheus + Grafana方案,监控关键指标如QPS、延迟、错误率、资源使用率等。设置多级告警机制,及时发现和处理问题。

日志管理系统使用ELK Stack或Loki进行日志收集和分析,实现结构化日志输出,便于问题排查和性能分析。

配置管理规范

多环境配置通过ConfigMap、Secret等方式管理不同环境的配置参数,支持动态配置更新。

敏感信息保护使用密钥管理系统如Vault,确保数据库密码、API密钥等敏感信息的安全性。

这种全链条的质量保障体系确保了Gin应用从开发到生产的高质量交付,满足现代云原生应用的运维需求。

// 测试策略和部署运维示例

func ginTestingExample() {

// 单元测试示例

func TestUserHandler(t *testing.T) {

// 设置测试路由

r := gin.New()

r.GET("/users/:id", getUserHandler)

// 创建测试请求

w := httptest.NewRecorder()

req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/123", nil)

// 执行请求

r.ServeHTTP(w, req)

// 验证响应

assert.Equal(t, 200, w.Code)

var response map[string]interface{}

json.Unmarshal(w.Body.Bytes(), &response)

assert.Equal(t, "123", response["id"])

}

// 健康检查接口

func healthCheckHandler(c *gin.Context) {

c.JSON(200, gin.H{

"status": "healthy",

"timestamp": time.Now().Unix(),

"version": "1.0.0",

})

}

// 性能测试示例

func BenchmarkUserHandler(b *testing.B) {

r := gin.New()

r.GET("/users/:id", getUserHandler)

for i := 0; i < b.N; i++ {

w := httptest.NewRecorder()

req, _ := http.NewRequest("GET", "/users/123", nil)

r.ServeHTTP(w, req)

}

}

}

func getUserHandler(c *gin.Context) {

id := c.Param("id")

c.JSON(200, gin.H{"id": id, "name": "用户" + id})

}Gin框架如何处理并发?goroutine管理机制是怎样的?

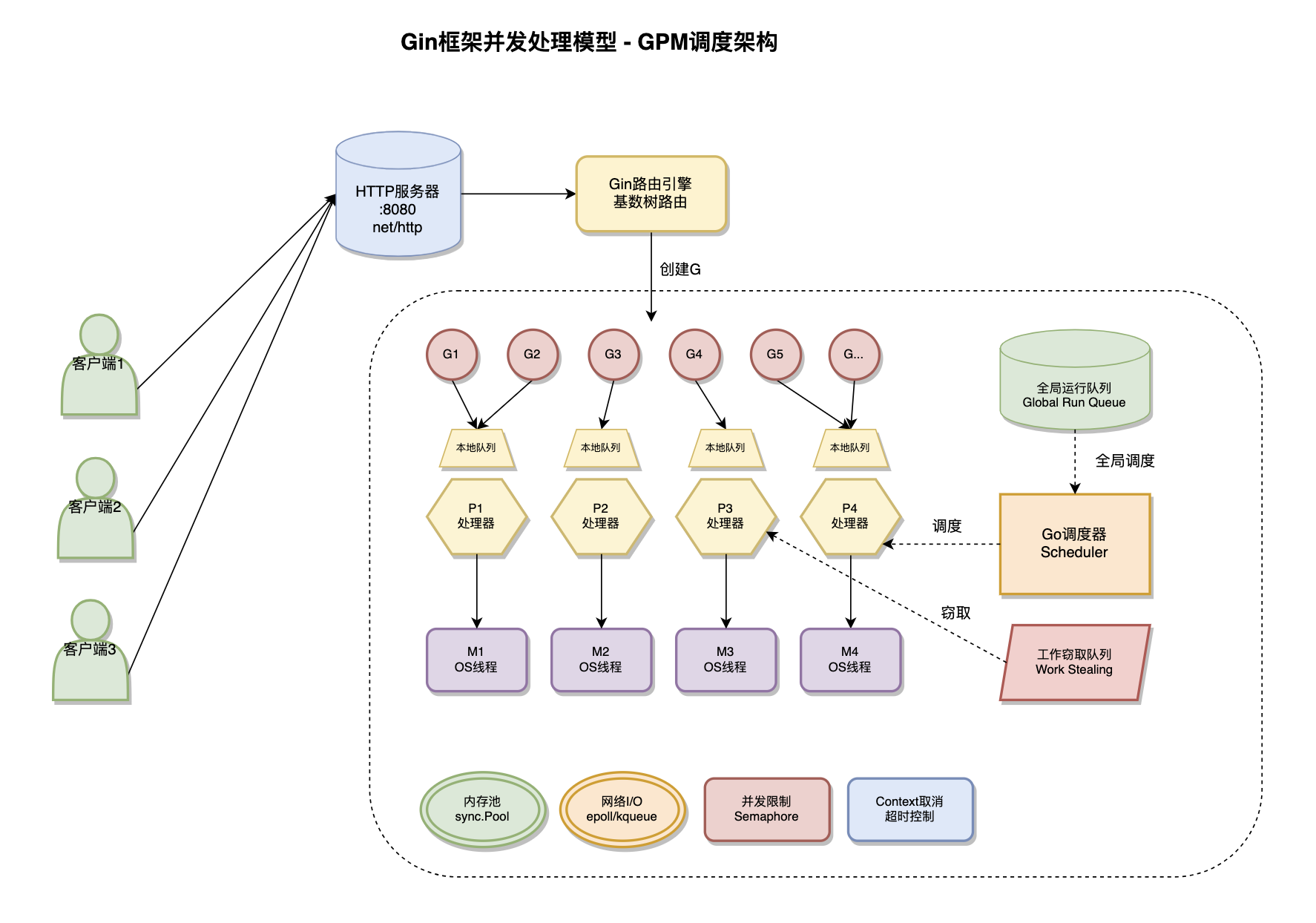

Gin框架构建了高效的并发处理架构,通过goroutine的轻量级特性和完善的管理机制,实现了卓越的并发性能。

并发处理核心机制

请求级并发模型

独立goroutine处理是Gin并发架构的基础,每个HTTP请求在专属的goroutine中执行,实现了完全的请求隔离。这种设计充分利用了Go语言的M:N调度模型,让成千上万个goroutine能够高效地运行在少数几个操作系统线程上。

无状态请求处理确保每个请求的处理过程相互独立,避免了传统多线程模型中的状态共享问题,大大简化了并发编程的复杂性。

goroutine生命周期管理

自动生命周期控制通过HTTP服务器的内置机制管理goroutine的创建和销毁。当请求到达时自动创建goroutine,请求处理完成后自动回收,避免了goroutine泄漏问题。

Context传播机制实现了请求级的控制信号传播,包括取消信号、超时控制、截止时间等。当客户端断开连接或请求超时时,相关的goroutine能够及时响应并退出。

优雅退出策略通过select语句监听Context的Done通道,实现goroutine的优雅退出,确保资源的正确清理。

并发控制与优化

资源安全管理

并发安全保障虽然Gin框架本身是线程安全的,但在处理共享资源时需要采用适当的同步机制。通过sync包提供的Mutex、RWMutex、原子操作等工具确保数据一致性。

连接池管理通过合理配置HTTP客户端的连接池参数,包括最大连接数、空闲连接超时、连接复用等,优化网络资源的使用效率。

内存管理优化利用sync.Pool实现对象复用,减少GC压力。在高并发场景下,合理的内存管理策略能够显著提升性能。

并发数量控制

中间件级限流通过自定义中间件实现并发数量控制,使用信号量(channel)或令牌桶算法限制同时处理的请求数量,防止系统过载。

分层限流策略在不同层次实现限流控制,包括全局限流、用户级限流、接口级限流等,提供更精细的流量控制。

错误处理与故障隔离

错误隔离机制

Recovery中间件自动捕获panic异常,防止单个请求的错误导致整个服务崩溃。通过defer-recover机制确保异常被妥善处理,维护服务的整体稳定性。

错误边界控制每个goroutine的错误都被限制在其作用域内,不会影响其他并发请求的处理,实现了真正的故障隔离。

优雅关闭机制

平滑服务停止通过HTTP服务器的Shutdown方法实现优雅关闭,等待正在处理的请求完成后再停止服务,避免请求丢失。

资源清理策略在服务关闭时确保所有资源得到正确清理,包括数据库连接、文件句柄、网络连接等。

这种多层次的并发架构让Gin框架能够在高并发环境下保持卓越的性能和稳定性,成为构建高性能Web服务的理想选择。

// 并发处理和goroutine管理示例

func ginConcurrencyExample() {

r := gin.New()

// 并发控制中间件

r.Use(concurrencyLimitMiddleware(100))

// 模拟耗时操作

r.GET("/slow", func(c *gin.Context) {

// 使用Context控制goroutine生命周期

ctx := c.Request.Context()

// 启动goroutine处理耗时操作

done := make(chan bool, 1)

go func() {

defer close(done)

time.Sleep(2 * time.Second)

}()

// 等待操作完成或Context取消

select {

case <-done:

c.JSON(200, gin.H{"message": "操作完成"})

case <-ctx.Done():

c.JSON(408, gin.H{"error": "请求超时"})

}

})

// 优雅关闭

srv := &http.Server{

Addr: ":8080",

Handler: r,

}

go func() {

if err := srv.ListenAndServe(); err != nil && err != http.ErrServerClosed {

log.Fatalf("listen: %s\n", err)

}

}()

// 等待中断信号

quit := make(chan os.Signal, 1)

signal.Notify(quit, os.Interrupt)

<-quit

// 优雅关闭

ctx, cancel := context.WithTimeout(context.Background(), 5*time.Second)

defer cancel()

if err := srv.Shutdown(ctx); err != nil {

log.Fatal("Server Shutdown:", err)

}

}

func concurrencyLimitMiddleware(limit int) gin.HandlerFunc {

semaphore := make(chan struct{}, limit)

return func(c *gin.Context) {

select {

case semaphore <- struct{}{}:

defer func() { <-semaphore }()

c.Next()

default:

c.JSON(429, gin.H{"error": "请求过于频繁"})

c.Abort()

}

}

}