Redis集群

Redis集群

聊聊Redis主从模式

Redis 单机模式虽性能出色,但在生产环境中存在明显短板,主要体现在三个方面:

**可用性方面,单机模式面临单点故障风险,一旦服务器出现问题,整个服务便会不可用,且无法实现故障的自动转移,系统可用性完全依赖这一台机器。

容量方面,单机的内存容量有限,无法对数据进行分片处理,这使得系统的扩展性受到极大限制,难以应对数据量持续增长的场景。

性能方面,单机的处理能力存在上限,不能实现读写分离,在高并发场景下,性能瓶颈会十分明显。

我们可以通过一个具体操作来感受单机模式的容量局限:

// 模拟单机Redis的写入压力

redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379

> SET key1 "value1"

> SET key2 "value2"

> SET key3 "value3"

...

// 当写入量达到内存上限时

> SET key1000000 "value1000000"

(error) OOM command not allowed when used memory > 'maxmemory'Redis 主从模式是一种数据复制机制,它通过将一台 Redis 服务器(主节点)的数据复制到其他 Redis 服务器(从节点),从而实现数据的冗余备份和读写分离。

这种模式的核心优势显著:

在高可用性上,当主节点发生故障时,可以切换到从节点继续提供服务,能够实现故障自动转移,大幅提高了系统的整体可用性。

在读写分离上,主节点专门负责处理写操作,从节点则承担读操作,这种分工有效提高了系统的整体吞吐量。

在数据备份上,从节点保存着主节点的数据副本,实现了数据的冗余存储,进一步提高了数据的安全性。

以下架构图能直观展示主从模式的工作方式:

具体如何配置主从模式?

下面通过具体实验来演示主从模式的配置和使用:

// 创建三个Redis配置文件

mkdir redis-master-slave

cd redis-master-slave

// 主节点配置

cat > redis-master.conf << EOF

port 6379

daemonize yes

pidfile /var/run/redis-master.pid

logfile "redis-master.log"

dbfilename "dump-master.rdb"

EOF

// 从节点1配置

cat > redis-slave1.conf << EOF

port 6380

daemonize yes

pidfile /var/run/redis-slave1.pid

logfile "redis-slave1.log"

dbfilename "dump-slave1.rdb"

slaveof 127.0.0.1 6379

EOF

// 从节点2配置

cat > redis-slave2.conf << EOF

port 6381

daemonize yes

pidfile /var/run/redis-slave2.pid

logfile "redis-slave2.log"

dbfilename "dump-slave2.rdb"

slaveof 127.0.0.1 6379

EOF启动服务:

// 启动主节点

redis-server redis-master.conf

// 启动从节点

redis-server redis-slave1.conf

redis-server redis-slave2.conf测试数据同步:

// 在主节点写入数据

redis-cli -p 6379

> SET key1 "value1"

> SET key2 "value2"

// 在从节点读取数据

redis-cli -p 6380

> GET key1

"value1"

> GET key2

"value2"哨兵模式是什么,解决了什么问题?

哨兵的核心定义

哨兵(Sentinel) 是Redis官方提供的高可用解决方案,由一组(通常3个及以上)哨兵进程组成,用于监控Redis主从集群的运行状态,并在主节点故障时自动将从节点晋升为新主节点,实现故障的自动转移。

简单来说,哨兵就像Redis集群的"监控与运维团队",持续关注主从节点的健康状态,一旦主节点宕机,立刻启动"应急预案",无需人工干预即可恢复集群可用性。

哨兵解决的核心问题

主从模式虽能实现数据备份和读写分离,但存在明显短板,而哨兵正是为解决这些问题而生:

| 主从模式的痛点 | 哨兵的解决方案 |

|---|---|

| 主节点故障后需手动切换 | 自动检测主节点故障,自动将从节点晋升为新主节点 |

| 无法实时监控节点状态 | 持续监控主、从节点及其他哨兵的健康状态 |

| 故障转移后需手动更新客户端配置 | 自动通知客户端新主节点的地址,无需修改客户端代码 |

| 单哨兵存在单点风险 | 多哨兵协同工作,少数服从多数原则避免单点故障 |

具体来说,哨兵的核心功能包括:

- 监控(Monitoring):定期检查主节点、从节点和其他哨兵是否正常运行。

- 通知(Notification):当节点出现异常时,通过API通知管理员或其他应用程序。

- 自动故障转移(Automatic failover):主节点故障时,自动选举新主节点并调整从节点指向。

- 配置管理(Configuration management):客户端通过哨兵获取当前主节点地址,无需硬编码。

哨兵如何配置?

哨兵配置需基于已有的Redis主从集群,步骤可分为"准备主从环境"、"配置哨兵节点"、"启动与验证"三部分,以下是详细流程:

步骤1:准备主从集群环境

假设已搭建简单主从集群(1主2从),配置如下:

- 主节点(master):端口6379

- 从节点1(slave1):端口6380,

slaveof 127.0.0.1 6379 - 从节点2(slave2):端口6381,

slaveof 127.0.0.1 6379

(主从配置可参考前文"主从模式实验",确保数据同步正常)

步骤2:配置哨兵节点

推荐部署3个哨兵节点(提高容错性),分别使用26379、26380、26381端口,配置文件如下:

## 哨兵1 配置

port 26379

daemonize yes

pidfile /var/run/redis-sentinel1.pid

logfile "sentinel1.log"

// 监控主节点:名称(自定义)、主节点地址、端口、投票阈值(至少n个哨兵认为主节点故障才触发转移)

sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 2

// 判定主节点为"主观下线"的超时时间(毫秒)

sentinel down-after-milliseconds mymaster 30000

// 故障转移时,最多有1个从节点同时对新主节点进行同步

sentinel parallel-syncs mymaster 1

// 故障转移超时时间(毫秒)

sentinel failover-timeout mymaster 180000

## 哨兵2配置

port 26380

daemonize yes

pidfile /var/run/redis-sentinel2.pid

logfile "sentinel2.log"

sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 2

sentinel down-after-milliseconds mymaster 30000

sentinel parallel-syncs mymaster 1

sentinel failover-timeout mymaster 180000

## 哨兵3配置

port 26381

daemonize yes

pidfile /var/run/redis-sentinel3.pid

logfile "sentinel3.log"

sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 2

sentinel down-after-milliseconds mymaster 30000

sentinel parallel-syncs mymaster 1

sentinel failover-timeout mymaster 180000步骤3:启动哨兵

redis-sentinel sentinel1.conf

redis-sentinel sentinel2.conf

redis-sentinel sentinel3.conf步骤4:验证哨兵

redis-cli -p 26379

> info sentinel

// 输出示例(显示监控的主节点、从节点数量、哨兵数量等)

// Sentinel

sentinel_masters:1

sentinel_tilt:0

sentinel_running_scripts:0

sentinel_scripts_queue_length:0

sentinel_simulate_failure_flags:0

master0:name=mymaster,status=ok,address=127.0.0.1:6379,slaves=2,sentinels=3怎么判断主节点下线

- 主观下线(SDOWN):单个哨兵在down-after-milliseconds时间内未收到主节点的响应,认为其 主观下线。

- 客观下线(ODOWN):当超过quorum数量的哨兵都认为主节点 主观下线 时,判定为 客观下线,触发故障转移。

也就是说,客观下线触发,才会开始故障转移。

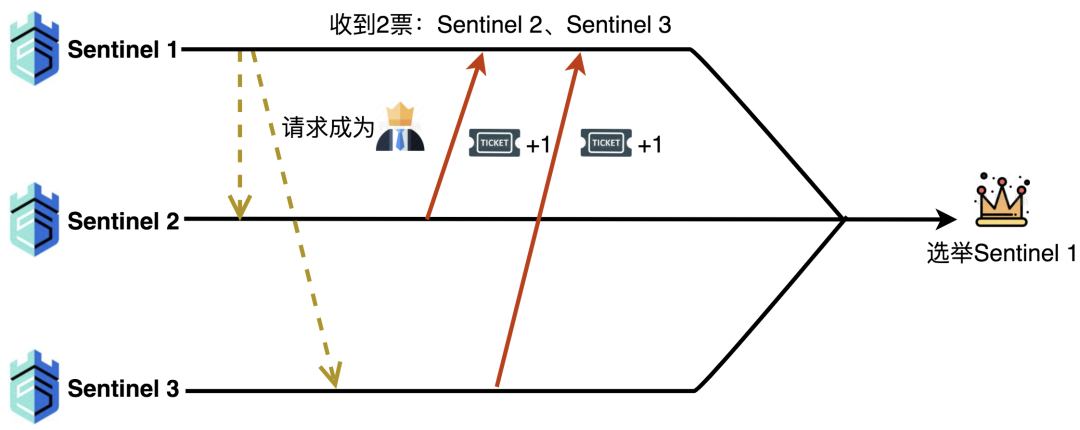

哨兵怎么选新的主节点

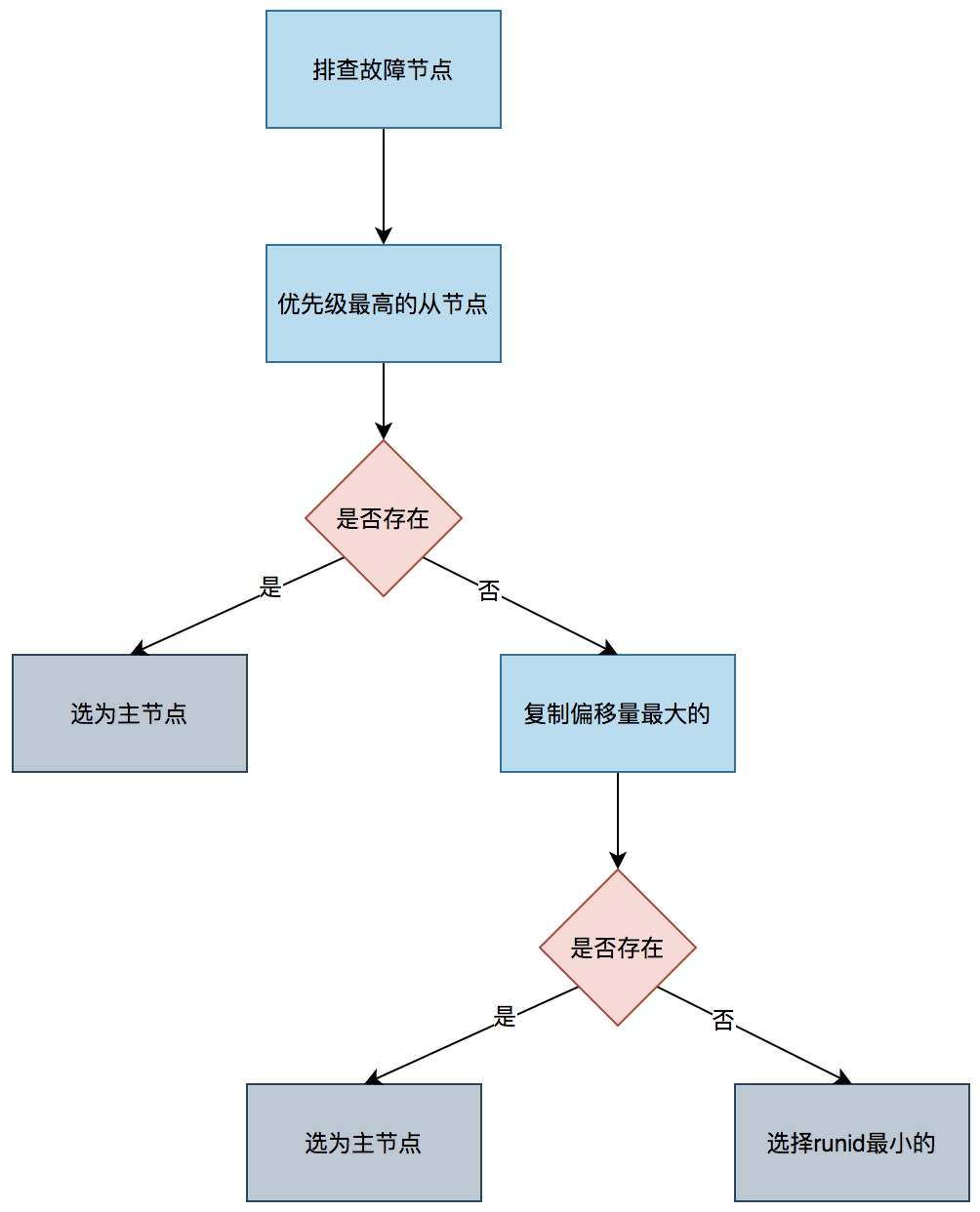

哨兵选主的完整流程,是从主节点被确认客观下线后启动的。首先要经过 领导者哨兵 的选举:哨兵如果认为主节点主观下线,就会向其他哨兵发起成为领导者的请求,收到请求的哨兵若还未投票,就会支持第一个请求它的哨兵;当某个哨兵获得超过半数(哨兵总数的 1/2 以上)的支持票时,就会成为领导者,负责执行后续的故障转移 —— 这一步用类似 Raft 算法的逻辑,避免了多个哨兵同时操作的混乱。

接下来,领导者哨兵会从所有从节点中筛选出 “合格候选人”:先排除处于离线状态、或长时间未与主节点同步数据(超过设定超时时间 10 倍)的从节点,再排除优先级(slave-priority)设为 0 的从节点(这类节点默认不参与选主)。筛选后,对剩余从节点按规则排序:首先看优先级,配置值越小优先级越高,若某节点优先级显著高于其他,直接当选;若优先级相同,则比较复制偏移量,偏移量越大说明同步主节点数据越完整,优先当选;若前两项都相同,就选择运行 ID(runid)最小的节点,确保结果唯一。

最后,领导者哨兵会向选中的从节点发送 “SLAVEOF NO ONE” 命令,将其晋升为新主节点,再让其他从节点改为复制这个新主节点,整个过程自动完成,无需人工介入,既保证了数据一致性,又能快速恢复集群的读写能力。

聊聊Redis集群模式

在Redis主从模式和哨兵模式中,虽然实现了数据复制和高可用,但在大规模部署时仍存在一些明显的局限性:

- 数据容量限制:单机存储容量有限;无法突破单机内存上限;数据量增长受限

- 扩展性不足:主从复制全量同步;写操作集中在主节点;无法实现写操作扩展

- 资源浪费:主从数据完全复制;存储空间利用率低;内存资源浪费

所以,我们需要Redis集群模式来应对这些场景,集群模式是一种分布式数据库解决方案,通过数据分片和主从复制实现数据的高可用和扩展性。

集群模式的核心优势:

- 数据分片:数据自动分片;支持16384个槽位;实现数据水平扩展

- 高可用性:主从复制;自动故障转移;无中心架构

- 扩展性:支持动态扩容;支持动态缩容;支持槽位迁移

让我们通过一个架构图来直观展示集群模式:

如何配置和使用集群模式?

让我们通过一个具体的实验来演示集群模式的配置和使用:

- 准备环境

## 创建集群配置目录

mkdir redis-cluster

cd redis-cluster

## 创建节点配置

for i in {1..6}; do

cat > redis-${i}.conf << EOF

port 700${i}

cluster-enabled yes

cluster-config-file nodes-700${i}.conf

cluster-node-timeout 5000

appendonly yes

daemonize yes

pidfile /var/run/redis-700${i}.pid

logfile "redis-700${i}.log"

dbfilename "dump-700${i}.rdb"

EOF

done- 启动节点

## 启动6个Redis节点

for i in {1..6}; do

redis-server redis-${i}.conf

done

## 创建集群

redis-cli --cluster create 127.0.0.1:7001 127.0.0.1:7002 127.0.0.1:7003 \

127.0.0.1:7004 127.0.0.1:7005 127.0.0.1:7006 \

--cluster-replicas 1- 验证集群

## 查看集群状态

redis-cli -p 7001

> CLUSTER INFO

## 输出示例:

## cluster_state:ok

## cluster_slots_assigned:16384

## cluster_slots_ok:16384

## cluster_slots_pfail:0

## cluster_slots_fail:0

## cluster_known_nodes:6

## cluster_size:3

## cluster_current_epoch:6

## cluster_my_epoch:1

## cluster_stats_messages_ping_sent:1234

## cluster_stats_messages_pong_sent:1234

## cluster_stats_messages_sent:2468

## cluster_stats_messages_ping_received:1234

## cluster_stats_messages_pong_received:1234

## cluster_stats_messages_received:2468

## 查看节点信息

> CLUSTER NODES

## 输出示例:

## 1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j 127.0.0.1:7001@17001 myself,master - 0 0 1 connected 0-5460

## 2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a 127.0.0.1:7002@17002 master - 0 0 2 connected 5461-10922

## 3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b 127.0.0.1:7003@17003 master - 0 0 3 connected 10923-16383

## 4d5e6f7g8h9i0j1a2b3c 127.0.0.1:7004@17004 slave 1a2b3c4d5e6f7g8h9i0j 0 0 1 connected

## 5e6f7g8h9i0j1a2b3c4d 127.0.0.1:7005@17005 slave 2b3c4d5e6f7g8h9i0j1a 0 0 2 connected

## 6f7g8h9i0j1a2b3c4d5e 127.0.0.1:7006@17006 slave 3c4d5e6f7g8h9i0j1a2b 0 0 3 connected- 测试数据分片

## 写入数据

redis-cli -p 7001

> SET key1 value1

> SET key2 value2

> SET key3 value3

## 查看数据分布

> CLUSTER KEYSLOT key1

## 输出示例:12539

> CLUSTER KEYSLOT key2

## 输出示例:4998

> CLUSTER KEYSLOT key3

## 输出示例:15224聊聊集群模式原理

Redis集群使用哈希槽(Hash Slot)实现数据分片:

一个 Redis Cluster包含16384(2^14)个哈希槽,存储在Redis Cluster中的所有Key都可以通过Hash算法(CRC16 算法)算出一个Hash值,然后对16384取模,从而关联到某个槽,而每个节点负责一部分槽,Key算出来在哪个槽,就应该去负责这个槽的节点进行交互。

为什么选择16384个槽位?

Redis集群使用CRC16算法计算键的哈希值,理论上可以产生65536(2的16次方)个不同的值,但实际选择了16384(2的14次方)个槽位,主要有以下几个原因:

内存和网络开销

- 每个节点需要存储槽位信息:

unsigned char slots[REDIS_CLUSTER_SLOTS/8] - 65536个槽位需要8KB内存

- 16384个槽位需要2KB内存

- 100个节点的集群可节省600KB内存

- 心跳包大小也会相应减少,降低网络开销

- 每个节点需要存储槽位信息:

实际需求考虑

- Redis集群主节点数量通常不超过1000个

- 超过1000个节点会导致网络拥堵

- 16384个槽位足够满足实际需求

- 每个节点平均可以管理16个槽位

碰撞概率分析

- CRC16算法理论上重复概率为1/65536

- 实际测试中碰撞概率可能更高

- 200个节点时,8192个槽位可能导致每40个请求就发生一次碰撞

- 400个节点时,碰撞概率更高,每20个请求就可能发生一次

- 1KB和2KB的内存差异性价比不高

- 16384个槽位在碰撞概率和内存开销之间取得了较好的平衡

当客户端访问的键不在当前节点时,会怎样?

当客户端访问的键不在当前节点时,Redis集群会通过重定向机制引导客户端访问正确的节点:

- MOVED重定向:表示槽位已经迁移完成;客户端需要更新槽位映射;永久重定向

- ASK重定向:表示槽位正在迁移中;客户端需要临时访问目标节点;临时重定向

让我们通过一个时序图来展示重定向过程:

集群节点怎么互相通信?

Redis集群使用Gossip协议进行节点间通信:

- 通信内容:节点状态信息;槽位分配信息;故障检测信息

- 通信方式:定期PING/PONG;随机选择节点;信息快速传播

- 通信优化:消息压缩;批量发送;延迟处理

让我们通过一个流程图来展示Gossip通信: