12.如何设计一个本地缓存库?

12.如何设计一个本地缓存库?

本地缓存库的核心是一个读多写少的线程安全的 Map 结构。除了基本的增删改查操作之外,还需要实现过期策略、容量控制和淘汰策略。

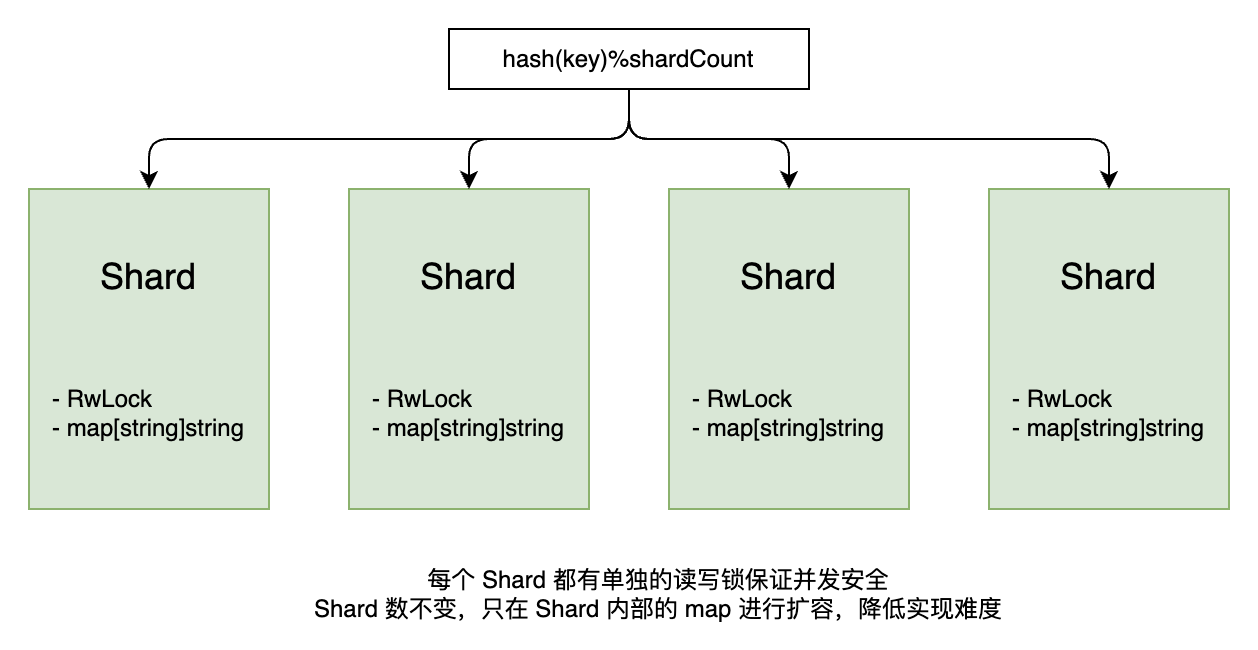

首先,为实现并发安全的 map,可以采用分段锁的方式。将缓存分成多个分片,每个分片使用独立的读写锁。这样可以降低锁竞争,提高并发性能。相比全局锁,分段锁能让不同分片的读写操作并行执行,适合高并发场景。

此外,还需要考虑缓存的过期机制。可以通过记录每个键的过期时间,结合惰性删除和定期清理来管理过期数据。惰性删除在访问键时检查是否过期,定期清理则通过后台协程扫描部分分片,删除过期键值对,以平衡性能和内存使用。

对于缓存淘汰策略,LRU(最近最少使用)是一个常见选择。参考 Redis 的思路,可以避免使用传统链表实现 LRU 时需要加锁的问题。Redis 使用近似 LRU 算法,通过随机采样和时间戳比较来决定淘汰哪些键值对。这种方法无需维护复杂的数据结构,减少锁开销,同时在大多数场景下能提供接近 LRU 的效果,兼顾性能和准确性。

如果使用 Go 语言实现,还需要考虑 GC 效率问题。包含指针的大 map 会导致垃圾回收性能下降。参考 bigcache 的设计,可以通过将数据存储为字节数组(byte slices)而不是直接使用指针来减少 GC 压力。

下面我们详细展开来讲解。

分段锁

分段锁的核心思路是将缓存数据分成多个分片(shards),每个分片使用独立的读写锁(sync.RWMutex)管理,降低锁竞争,提高并发性能。每个分片存储一部分键值对,键通过哈希函数映射到对应的分片。

设计思路:

- 分片划分:将缓存分成固定数量的分片,避免 rehash 的复杂度。每个分片包含一个 map 和一个读写锁。分片数量通常取 2 的幂次,便于通过位运算快速定位分片。

- 哈希映射:通过哈希函数(如 FNV-1a 或简单的字符串哈希)将键映射到某个分片。

- 并发控制:读操作使用读锁(

RLock),允许多个 goroutine 并发读取;写操作使用写锁(Lock),确保同一分片的写操作互斥。

// Shard 代表一个分片,包含 map 和读写锁

type Shard struct {

sync.RWMutex

data map[string]interface{}

}

// Cache 缓存结构,包含多个分片

type Cache struct {

shards []*Shard

shardCount uint32

}

// NewCache 创建缓存,初始化分片

func NewCache(shardCount uint32) *Cache {

cache := &Cache{

shards: make([]*Shard, shardCount),

shardCount: shardCount,

}

for i := uint32(0); i < shardCount; i++ {

cache.shards[i] = &Shard{

data: make(map[string]interface{}),

}

}

return cache

}

// getShard 根据键计算分片索引

func (c *Cache) getShard(key string) *Shard {

hasher := fnv.New32()

hasher.Write([]byte(key))

return c.shards[hasher.Sum32()%c.shardCount]

}

// Set 写入键值对

func (c *Cache) Set(key string, value interface{}) {

shard := c.getShard(key)

shard.Lock()

defer shard.Unlock()

shard.data[key] = value

}过期数据管理

设计思路:

- 惰性删除:在 Get 或 Set 操作时,检查键的过期时间,若已过期则删除键值对。适用于低频访问场景,减少不必要的清理开销。

- 定期清理:通过一个后台 goroutine 周期性地扫描部分分片,删除过期键值对。扫描时只处理少量数据,避免长时间占用锁或影响性能。

- 分片隔离:基于分段锁的缓存结构,清理操作针对每个分片独立进行,保持并发性。

// Get 读取键值对,包含惰性删除

func (c *Cache) Get(key string) (interface{}, bool) {

shard := c.getShard(key)

shard.Lock() // 使用写锁以便删除过期键

defer shard.Unlock()

item, exists := shard.data[key]

if !exists {

return nil, false

}

// 惰性删除:检查是否过期

if item.ttl > 0 && time.Since(item.createdAt) > item.ttl {

delete(shard.data, key)

return nil, false

}

return item.value, true

}

// cleanup 定期清理过期数据

func (c *Cache) cleanup() {

// 随机选择一个分片

shardIndex := rand.Intn(int(c.shardCount))

shard := c.shards[shardIndex]

const maxKeysToCheck = 1000 // 每次清理最多检查的键数

shard.Lock()

defer shard.Unlock()

// 收集需要检查的键

keys := make([]string, 0, maxKeysToCheck)

for key := range shard.data {

keys = append(keys, key)

if len(keys) >= maxKeysToCheck {

break

}

}

// 检查并删除过期键

for _, key := range keys {

item, exists := shard.data[key]

if exists && item.ttl > 0 && time.Since(item.createdAt) > item.ttl {

delete(shard.data, key)

}

}

}近似 LRU

我们熟悉的 LRU 算法实现是通过 HashMap + 链表 实现的,在本地缓存库中每次 Get/Put 操作都需要对这个全局链表加互斥锁,极大的拖累了性能。所以在生产环境中使用的缓存更多的采用近似 LRU 算法。

以 Redis 为例,每个键对应的 redisObject 结构体(存储键值对元数据)都包含一个lru字段,用于记录键的 “最后一次访问时间”。当键被访问(如GET、SET等操作)时,Redis 会更新该键redisObject中的lru字段,这个更新是O (1) 操作,无需维护链表或其他复杂结构,开销极低。

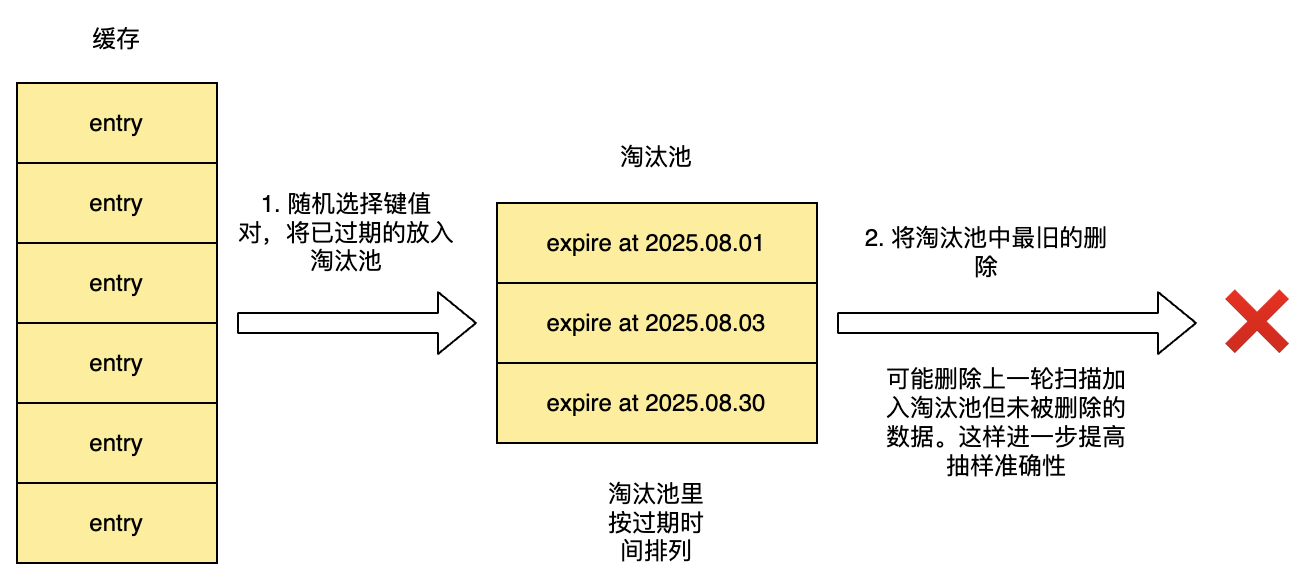

当 Redis 内存达到maxmemory配置时,会触发淘汰逻辑。Redis 会从符合条件的键(如volatile-lru只选带expire的键)中随机采样 N 个键(N 由maxmemory-samples配置,默认 5 个,可调整)加入候选淘汰池。然后对比候选池中所有键的lru字段,找到最旧的键将其作为本轮淘汰的目标。

在没有淘汰池的早期版本(Redis 3.0 之前),Redis 会直接随机采样N个键,并从这N个键中淘汰最旧的一个。这种方式存在明显缺陷:单次采样可能漏掉全局最旧的键,导致淘汰的并非真正最该被淘汰的键。

淘汰池的引入解决了这个问题:它记住了历史采样中发现的旧键,避免单次采样的随机性导致漏掉全局最旧的键。例如:第一次采样可能没抽到最旧的键,但第二次采样抽到后,会被存入淘汰池,后续淘汰时就有机会被选中。

// 在 cleanup 函数最后加入这段淘汰逻辑即可:

func (c *Cache) lruEvict(shard *Shard) {

if len(shard.data) > maxItems {

// 随机采样

sampleKeys := make([]string, 0, sampleSize)

if len(keys) > sampleSize {

rand.Shuffle(len(keys), func(i, j int) { keys[i], keys[j] = keys[j], keys[i] })

sampleKeys = keys[:min(sampleSize, len(keys))]

} else {

sampleKeys = keys

}

// 找到采样中最旧的键

var oldestKey string

var oldestTime time.Time

for _, key := range sampleKeys {

item, exists := shard.data[key]

if exists && (oldestKey == "" || item.lastAccess.Before(oldestTime)) {

oldestKey = key

oldestTime = item.lastAccess

}

}

// 删除最旧的键

if oldestKey != "" {

delete(shard.data, oldestKey)

}

}

}Go 大 map 的 GC 问题

当使用一个包含大量指针的大 map 时(例如map[string]*MyStruct),会触发两个关键问题:

- 扫描范围过大:map 本身是一个复杂的数据结构(包含 buckets 数组、溢出桶等),而 map 中的每个 value 是指针,指向堆上的独立对象。GC 在标记阶段需要遍历 map 的所有键值对(即使 map 有百万级元素,也必须全量扫描);对每个指针(*MyStruct)递归扫描其指向的对象(若MyStruct内部还有指针,会继续深入)。

- 对象数量爆炸:每个*MyStruct都是一个独立的堆对象,百万级的 map 会对应百万级的堆对象。GC 需要为每个对象维护 “标记位”,并在标记 / 清理阶段处理这些对象,导致内存 overhead 和 CPU 消耗剧增。

这会导致 GC 性能急剧下降

- STW(Stop-The-World)时间变长:虽然 Go 的 GC 大部分阶段是并发的,但 “标记终止” 等阶段仍需要短暂 STW。大 map 的全量扫描会延长标记时间,间接导致 STW 阶段被迫等待更长时间(尤其是在高负载场景)。

- GC 频率升高:大量小对象的分配会加速内存碎片化,导致 GC 更频繁地触发(Go 的 GC 触发阈值与内存分配速率相关)。

- CPU 占用率飙升:递归扫描大量指针和对象会占用大量 CPU 资源,挤占业务逻辑的执行时间,导致程序吞吐量下降。

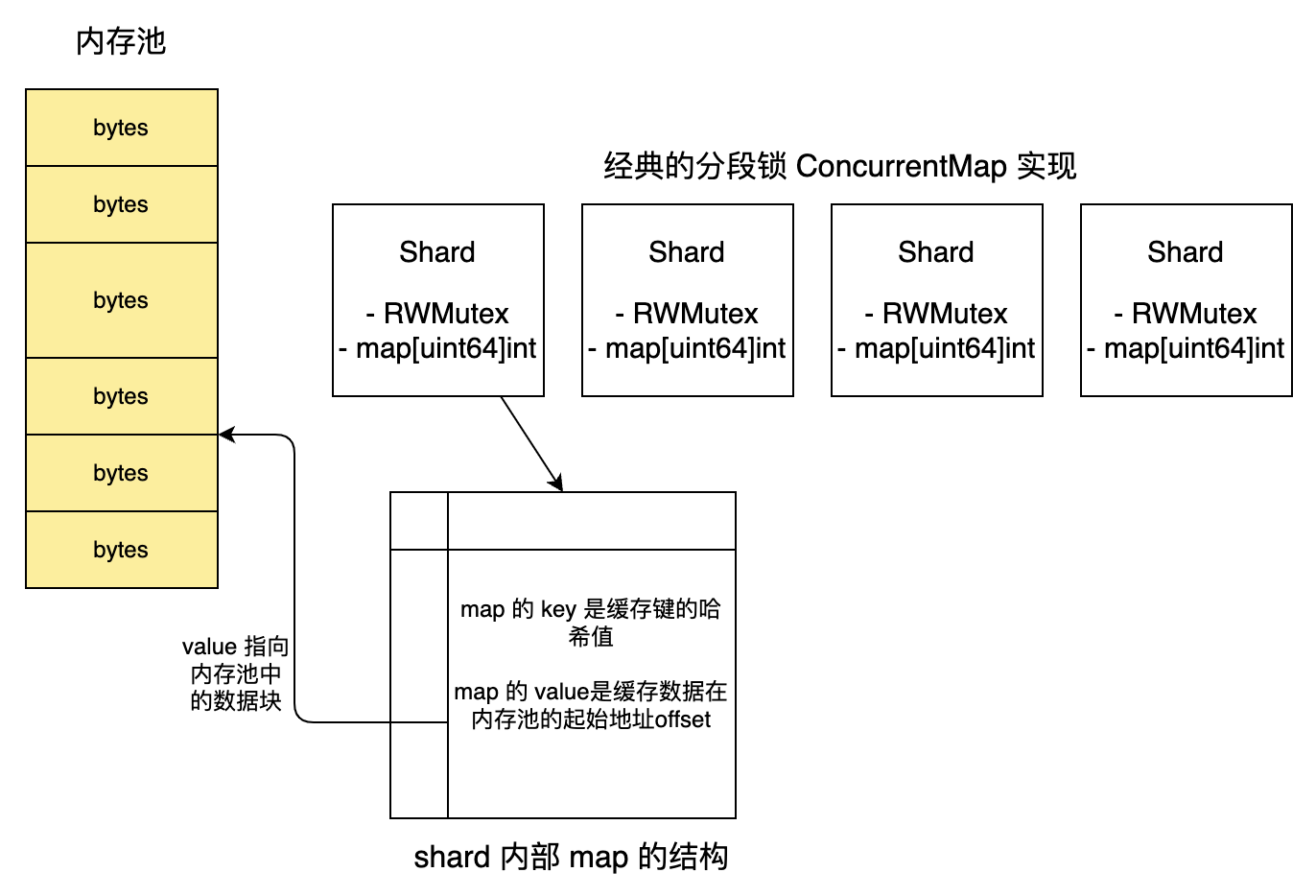

这种情况对于一个需要维护大量对象的本地缓存而言是致命的。bigcache 采用的思路是使用二进制数据代替对象指针来减少 GC 压力,并通过手动维护内存池的方法来减少内存分配的压力。

这种方法的局限性在于可能需要频繁进行序列化 / 反序列化操作,反而可能导致性能更低。