5.面试官:HashMap怎么解决哈希冲突?

5.面试官:HashMap怎么解决哈希冲突?

大家好,我是牛哥。

上周跟一个做后端的老兄弟吃饭,他吐槽说前几天面试栽大了 —— 面试官盯着 HashMap 不放,追问‘Hash冲突到底怎么解决?除了链表还有别的方式吗?JDK 1.8 里处理冲突的逻辑跟之前比有啥不一样?’他当时脑子一蒙,只记得链表俩字,后面的红黑树转换、哈希函数优化全想不起来,最后只能灰溜溜地结束面试。

其实很多同学都一样,平时用 HashMap 存数据挺顺手,可一说到Hash冲突这种底层问题,就容易卡壳,偏偏这种底层问题又是面试的核心考点。

所以今天牛哥就专门跟大家掰扯掰扯,HashMap 到底是怎么解决 Hash 冲突的,我们会从解决冲突的思路,讲到底层源码的设计、相关方案的对比,不管是正在准备面试的同学,还是想补底层知识的开发者,今天这篇文章都能帮你把哈希冲突的 “根” 和 “解法” 捋明白,下次再被问,就能说得又准又透彻。

解决Hash冲突的思路

什么是哈希冲突?简单来说,就是两个不同的键(比如用户 ID、订单号),经过哈希函数计算后,得到了相同的哈希值,最终指向 HashMap 里同一个桶,这就叫哈希冲突。

HashMap 解决哈希冲突的逻辑可以从 预防 和 解决 两个层面来看,整个过程和它的底层结构紧密相关。

首先,HashMap 底层是数组(哈希表)加链表 / 红黑树的组合结构。当我们存放键值对时,会先通过 key 的 hashCode 计算哈希值,再经过扰动函数(多次异或和右移)处理,让哈希值的高位也参与运算,最后对数组长度取模得到索引位置。这个过程本身就是在减少冲突 —— 扰动函数能让哈希值分布更均匀,降低不同 key 计算出相同索引的概率。

如果还是出现了冲突,即不同 key 落到同一数组索引,大的方向有两个:拉链法和开放地址法,下面我们就详细聊聊这两个方向。

直面冲突:拉链法

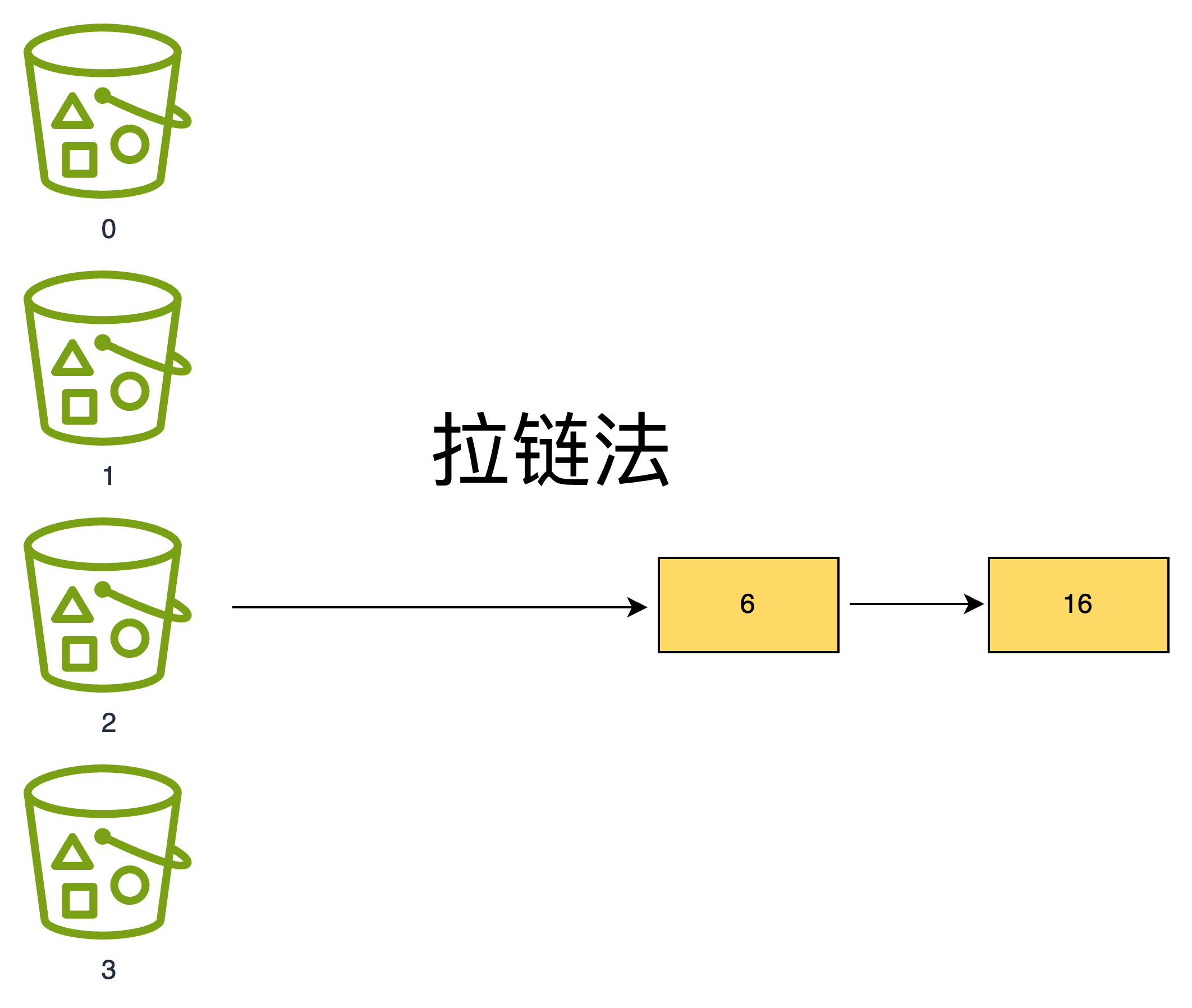

拉链法,又称链地址法,其思路很直接:哈希表底层是数组,当不同元素计算出相同索引时,就在该数组位置挂一个链表,把所有冲突元素都存到这个链表中。查询时,先定位到数组索引,再遍历链表找到对应元素。

移形换位:开放地址法

开放地址法则是另一种思路:发生冲突时,不额外创建链表,而是在哈希表内部重新寻找空闲位置存储元素。

比如线性探测法,若索引 i 冲突,就检查 i+1、i+2…… 直到找到空位。这种方法不需要额外指针空间,内存利用率高,但容易出现 “聚集现象”—— 连续的空位被占用后,新元素需要探测更远的位置,导致效率下降,而且删除元素时不能直接清空位置,因为可能破坏探测链,需要做标记处理,没有拉链法直观。

Java的HashMap用的哪一种方法

Java 中的 HashMap 就是拉链法典型例子,Java 7 中,HashMap 解决哈希冲突仅依赖「数组 + 单向链表」结构,冲突元素通过头插法加入链表。

// Java 7 中 HashMap 的 put 方法核心逻辑

public V put(K key, V value) {

if (table == EMPTY_TABLE) {

inflateTable(threshold); // 初始化数组

}

if (key == null)

return putForNullKey(value); // 处理 null key

int hash = hash(key); // 计算哈希值

int i = indexFor(hash, table.length); // 计算数组索引

// 遍历链表,查找是否有相同 key

for (Entry<K,V> e = table[i]; e != null; e = e.next) {

Object k;

// 哈希值相同且 key 相等,覆盖 value

if (e.hash == hash && ((k = e.key) == key || key.equals(k))) {

V oldValue = e.value;

e.value = value;

e.recordAccess(this);

return oldValue;

}

}

modCount++;

// 没有相同 key,新增节点(头插法)

addEntry(hash, key, value, i);

return null;

}不过在Java 7中,因为使用头插法处理哈希冲突,当多线程并发扩容时可能产生环形链表,根源在于头插法的链表反转机制与并发操作的冲突。

// 新增节点到链表(头插法)

void addEntry(int hash, K key, V value, int bucketIndex) {

// 检查是否需要扩容

if ((size >= threshold) && (null != table[bucketIndex])) {

resize(2 * table.length); // 扩容为原来的 2 倍

hash = (null != key) ? hash(key) : 0;

bucketIndex = indexFor(hash, table.length);

}

// 创建新节点,插入到链表头部

createEntry(hash, key, value, bucketIndex);

}

void createEntry(int hash, K key, V value, int bucketIndex) {

Entry<K,V> e = table[bucketIndex];

// 新节点的 next 指向原链表头部,实现头插

table[bucketIndex] = new Entry<>(hash, key, value, e);

size++;

}具体来说,HashMap 扩容时会创建新数组,并将旧数组中的链表迁移到新数组。头插法会将旧链表的节点按逆序插入新链表(即新节点总是放在链表头部)。当多个线程同时对同一个链表进行迁移时,可能出现线程 A 已处理部分节点,线程 B 又对同一批节点进行操作的情况。

例如,线程 A 已将节点 1→节点 2 的链表迁移为节点 2→节点 1,而线程 B 此时可能仍持有旧的节点引用,继续处理时会错误地将节点 1 的 next 指向节点 2,同时节点 2 的 next 又指向节点 1,形成环形链表。后续环形链表会导致后续 get 操作时陷入无限循环,引发程序卡死。

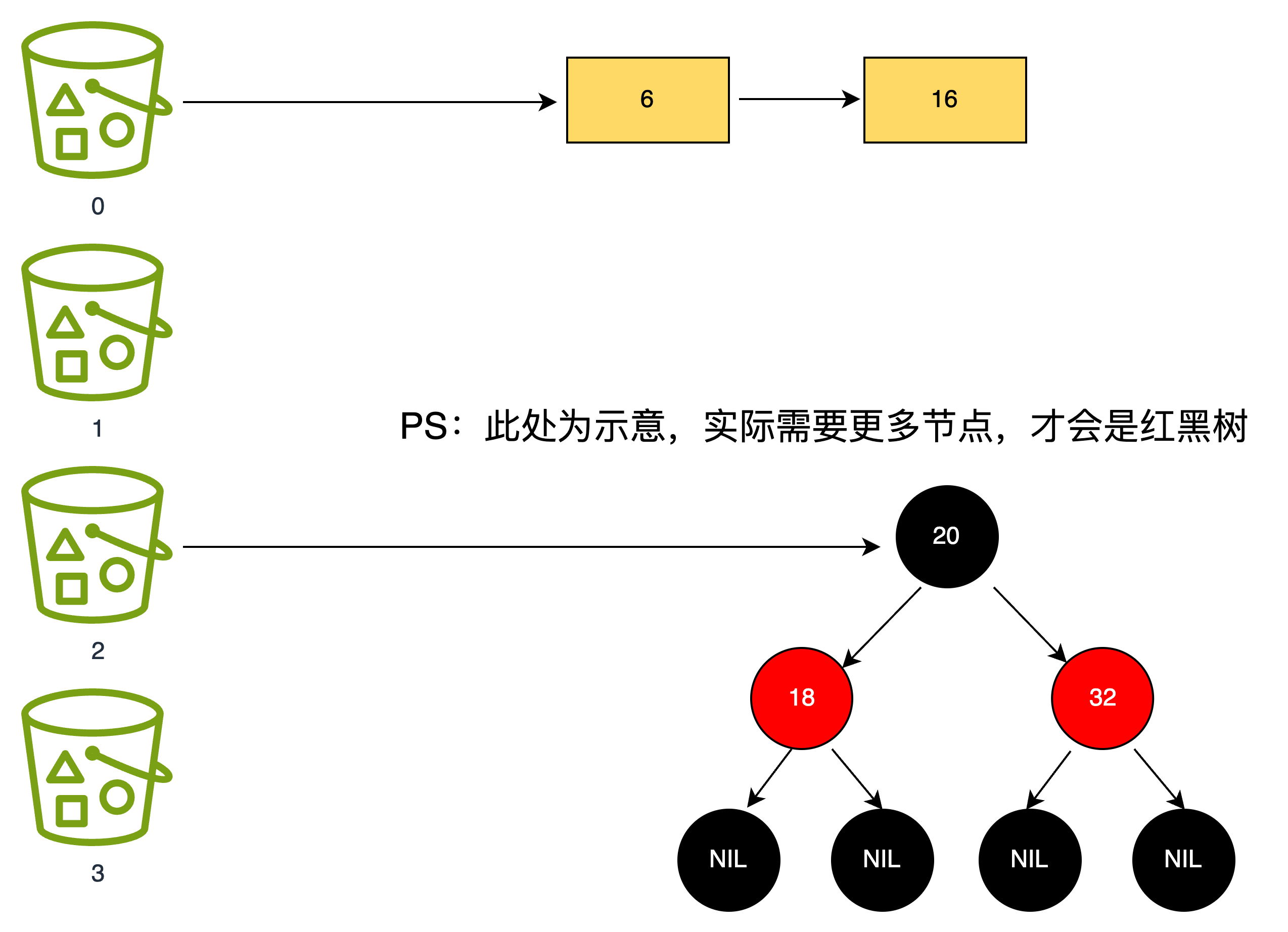

Java 8 引入了红黑树 优化长链表性能,同时改用尾插法,不用再翻转顺序,解决了链表环问题。

可以结合如下代码理解:

// Java 8 中 HashMap 的 put 方法核心逻辑

public V put(K key, V value) {

return putVal(hash(key), key, value, false, true);

}

final V putVal(int hash, K key, V value, boolean onlyIfAbsent,

boolean evict) {

Node<K,V>[] tab; Node<K,V> p; int n, i;

if ((tab = table) == null || (n = tab.length) == 0)

n = (tab = resize()).length; // 初始化或扩容

// 计算索引,如果该位置为空,直接放新节点

if ((p = tab[i = (n - 1) & hash]) == null)

tab[i] = newNode(hash, key, value, null);

else {

Node<K,V> e; K k;

// 相同 key,覆盖 value

if (p.hash == hash &&

((k = p.key) == key || (key != null && key.equals(k))))

e = p;

// 该位置是红黑树节点,按树结构插入

else if (p instanceof TreeNode)

e = ((TreeNode<K,V>)p).putTreeVal(this, tab, hash, key, value);

// 该位置是链表,遍历链表

else {

for (int binCount = 0; ; ++binCount) {

if ((e = p.next) == null) {

// 尾插法:新节点放在链表尾部

p.next = newNode(hash, key, value, null);

// 链表长度超过 8,转为红黑树

if (binCount >= TREEIFY_THRESHOLD - 1) // -1 for 1st

treeifyBin(tab, hash);

break;

}

// 找到相同 key,退出循环

if (e.hash == hash &&

((k = e.key) == key || (key != null && key.equals(k))))

break;

p = e;

}

}

if (e != null) { // existing mapping for key

V oldValue = e.value;

if (!onlyIfAbsent || oldValue == null)

e.value = value;

afterNodeAccess(e);

return oldValue;

}

}

++modCount;

// 检查是否需要扩容

if (++size > threshold)

resize();

afterNodeInsertion(evict);

return null;

}链表转红黑树的具体逻辑如下:

// 链表转红黑树

final void treeifyBin(Node<K,V>[] tab, int hash) {

int n, index; Node<K,V> e;

// 数组长度小于 64 时先扩容,不转树

if (tab == null || (n = tab.length) < MIN_TREEIFY_CAPACITY)

resize();

else if ((e = tab[index = (n - 1) & hash]) != null) {

TreeNode<K,V> hd = null, tl = null;

do {

TreeNode<K,V> p = replacementTreeNode(e, null);

if (tl == null)

hd = p;

else {

p.prev = tl;

tl.next = p;

}

tl = p;

} while ((e = e.next) != null);

if ((tab[index] = hd) != null)

hd.treeify(tab); // 转为红黑树

}

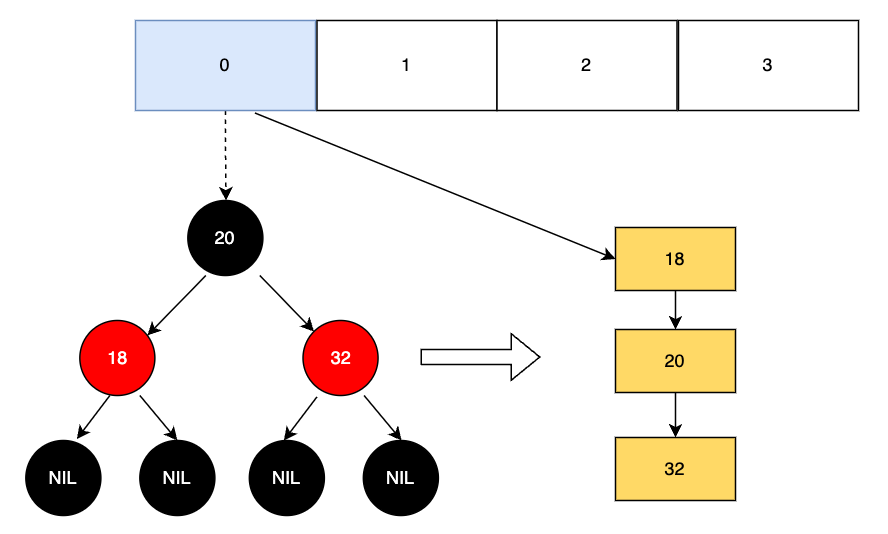

}这块逻辑看似复杂,但它的核心思路其实很简单,就是链表太长会导致查询效率下降,时间复杂度接近 O (n),所以当链表长度超过 8,且数组长度大于 64 时,会把链表转为红黑树,此时查询、插入的效率能提升到 O (log n)。

如果数组长度不足 64,会先触发扩容而不是树化,因为小容量数组扩容后冲突概率会自然降低。

HashMap具体是怎么扩容的?

HashMap 扩容是为了解决容量不足引起的哈希冲突。其扩容触发主要有两个条件:

一个是整体元素数量超过 threshold = capacity × loadFactor(默认为 16×0.75=12)。

loadFactor就是负载因子,是衡量 HashMap 空间使用效率的关键参数。负载因子值越大,数组使用越充分,但冲突概率上升,链表/树结构加长,降低查询效率。反之,负载因子越小,查找快但浪费空间。

JDK 选择 0.75 这一经验值,是经过大量性能测试得出的权衡结果——在实际业务中能达到较好的查找效率,又不会因频繁扩容而增加性能开销。若有特殊场景,可通过构造函数手动设置更适配的负载因子。

另一个是在 Java 8 中,如果单个桶内链表长度达到 8 且当前数组长度小于 64,也会触发扩容而非转红黑树。

扩容时,HashMap 会将原数组中的元素重新计算 hash 后搬迁到新数组,扩容代价较大,因此应尽量通过构造函数提前指定合适初始容量,减少 resize 次数,提升性能。

HashMap 的默认初始容量为什么是 16?

HashMap 的默认容量为 16(2^4),这一数值不是随意选择的,而是根据实际应用中的负载均衡与性能表现做出的折中。容量过小,比如4或8,在面对较多元素时容易频繁扩容,影响性能;

过大则会导致内存浪费,16 是一个恰当的起点:结合默认负载因子 0.75,首次扩容会在存入 12 个元素后触发,既保障性能,又利于控制空间开销。此外,16 是 2 的幂次,便于 hash 计算。JDK 虽未在文档中显式说明原因,但这是一种基于历史实践的合理经验值。

扩容之后的位置怎么计算的

这个问题,1.8版优化之后,其实有点晦涩。

我们用生活场景 + 二进制计算结合的方式,彻底讲透这个优化点。先记住一个核心前提:HashMap 的数组长度永远是 2 的幂(如 16、32、64...),扩容时直接翻倍。

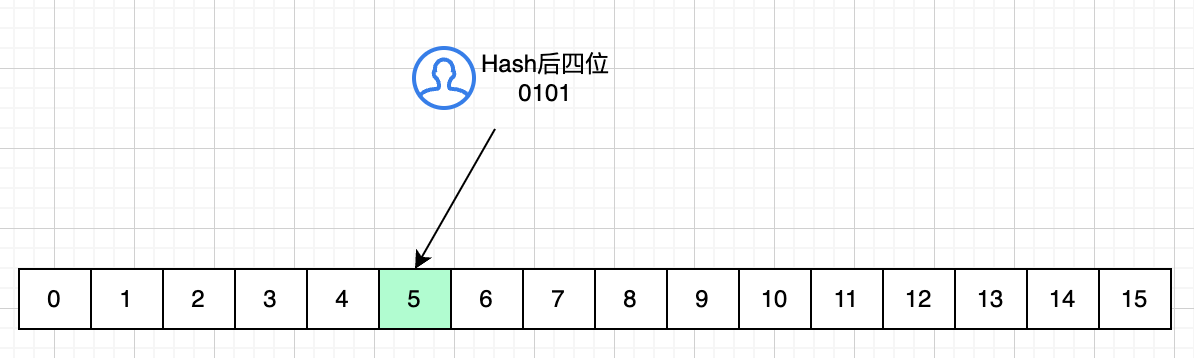

场景类比:给学生排座位,假设学校的教室座位是 “2 的幂” 排列:

初始有 16 个座位(编号 0-15),学生按 “学号的后 4 位” 找座位(比如学号后 4 位是 0101,坐 5 号)。

后来学生变多,座位扩容到 32 个(编号 0-31),此时需要重新排座位,Java 7 和 Java 8 的区别,就像两种不同的排座位方式。

Java 7 的排法:重新算学号再找座位

原来 16 个座位时,按 “学号后 4 位” 排(如学号xxxx0101→5 号)。

扩容到 32 个座位后,Java 7 要求重新计算学号(比如把原学号打乱重算),再按 “新学号的后 5 位” 排座位(如yyyy10101→21 号)。

这里的 “重新计算学号” 就是 Java 7 的问题:明明只是座位变多了,却要重复计算哈希值(类似重算学号),完全没必要。

Java 8 的排法:只看 “新增的一位”

Java 8 发现,座位从 16→32,本质是座位编号从 “4 位二进制”(0000-1111)变成 “5 位二进制”(00000-11111)。新增的第 5 位(最高位)决定了新座位的位置。

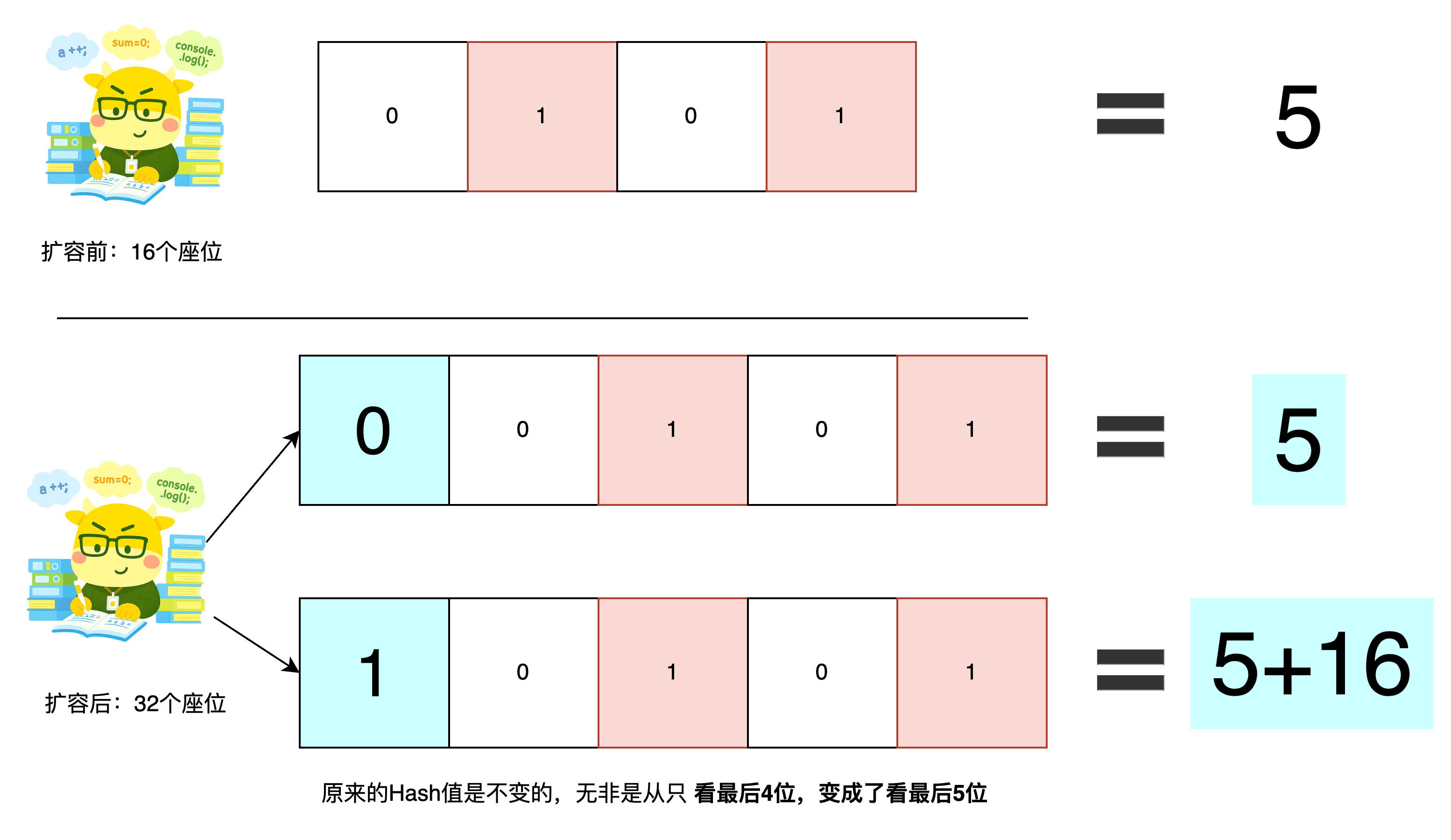

用二进制具体计算:

原座位(16 个):位置 = 哈希值 & 15(15 是 16-1,二进制1111),本质是取哈希值的低 4 位(如哈希值低 4 位0101→5 号)。

扩容后(32 个座位):新位置 = 哈希值 & 31(31 是 32-1,二进制11111),本质是取哈希值的低 5 位。

对比原位置和新位置的低 5 位:

前 4 位和原位置的低 4 位完全相同(比如原低 4 位0101,新低 5 位可能是00101或10101)。

唯一的区别是新增的第 5 位(从右数第 5 位):

若第 5 位是0 → 新位置 = 原位置(如00101→5 号)。

若第 5 位是1 → 新位置 = 原位置 + 16(旧长度,也就是多的那个1)(如10101→5+16=21 号)。

为什么这样更高效

原哈希值已经包含了所有信息,没必要重新计算(就像学号没变,只是座位变多了,不用重算学号)。

只需判断哈希值中 “旧长度对应的那一位”(16 对应的是第 4 位,32 对应的是第 5 位),1 次判断就能确定新位置,比 Java 7 的 “重算哈希 + 重新计算位置” 快得多。

Java 8 的优化本质是:利用 “数组长度翻倍” 的特性,通过哈希值中 “新增的一位” 直接确定新位置,避免重复计算哈希。就像从 “4 位数座位号” 变 “5 位数” 时,只需看第 5 位是 0 还是 1,就能快速找到新座位,既简单又高效。

HashMap链表转红黑树的阈值是怎么定的?

前面我们有提到,当链表长度超过 8,且数组长度大于 64 时,会把链表转为红黑树,那你有没有想过这个阈值8是怎么来的?

这一阈值并非随意设定,而是基于泊松分布等实证数据得出的结论:哈希碰撞超过 8 次的概率非常小,若真的发生了,说明哈希算法或 key 分布存在问题,此时使用红黑树可显著提升查找性能。

那你再猜一下什么时候红黑树转回链表吗?答案是反直觉的:当数组长度小于64,且链表长度小于6时,才会反转回红黑树。这个设计是为了避免在节点数反复波动于 7 附近时频繁切换树与链表。

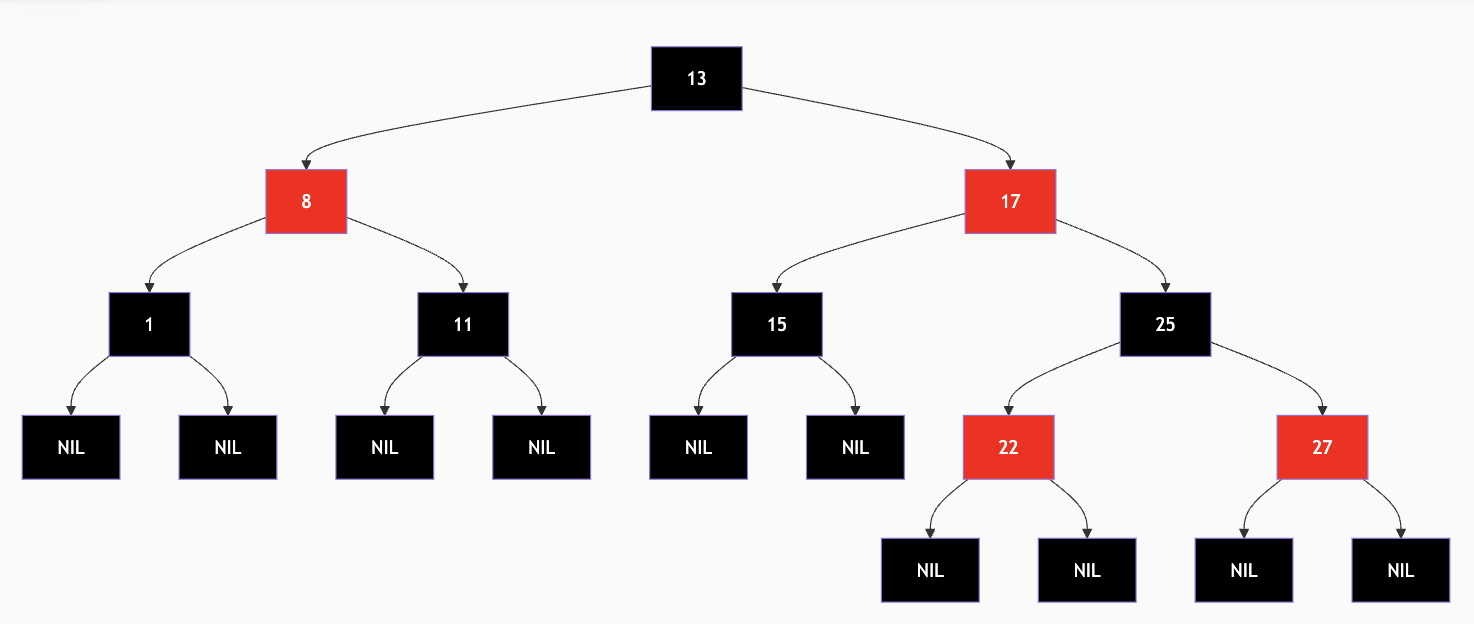

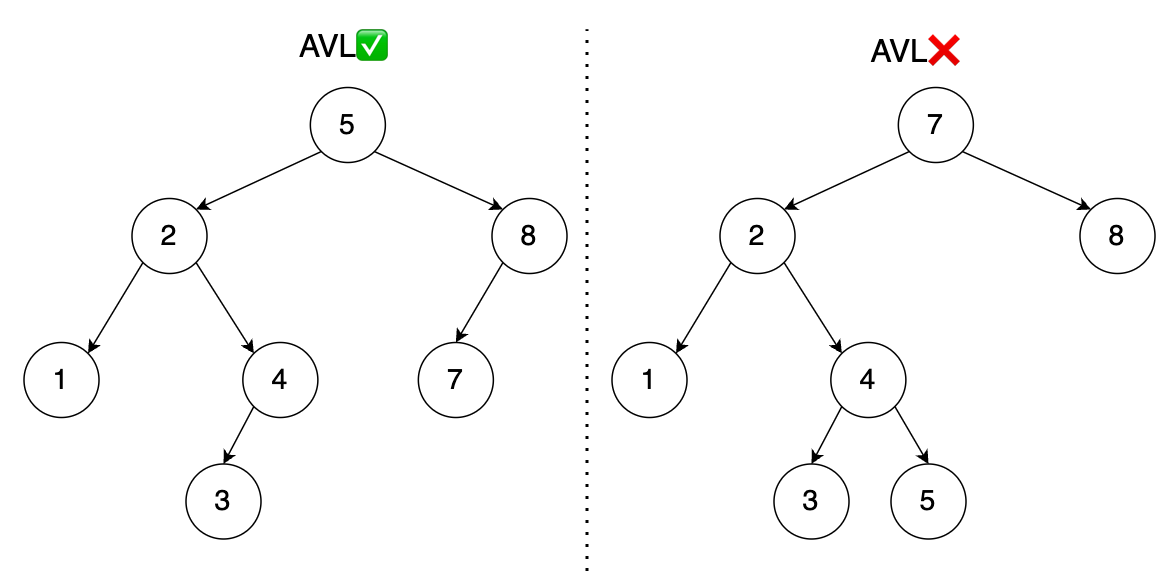

Java 8 为什么使用红黑树而不是 AVL 树?

讲到这里,相信你对如何应对Hash冲突已经了如指掌,这里我们再扩展思考一下,Java 8 为什么使用红黑树而不是 AVL 树?

我们先介绍一下什么是AVL树,它的本质是自平衡二叉搜索树,是最早提出的平衡树结构之一,它是由两位苏联科学家 Adelson-Velsky 和 Landis 在 1962 年发明,名字就来自他俩的缩写。

它的核心特点就一个:严格平衡—— 不管怎么增删节点,都能通过调整,保证任意节点的左右子树高度差不超过1。

因为严格平衡,AVL 树的高度是最矮的二叉搜索树,比如 n=1000 时,树高最多 10 层,这是它最大的优势,适合查询密集场景。

既然AVL树这么好,为什么Java8选择用红黑树呢?

主要是如下两个原因:

AVL 树在插入/删除操作后保持严格的高度平衡,虽然查找效率略高于红黑树,但为了保持这种平衡,其插入删除时需频繁做旋转,代价较大。

而红黑树在保持大致平衡的基础上,通过颜色标记限制最长路径,结构调整相对简单,插入删除开销小。

在 HashMap 的应用场景中,更多关注的是插入性能与平均查找效率的平衡,极端场景也较少,因此红黑树是更合适的选择。JDK 也广泛采用红黑树作为 TreeMap、TreeSet、ConcurrentSkipListMap 等结构的底层实现。

总结

面试中想答好 HashMap 哈希冲突,先明确核心定义 —— 不同键经哈希函数计算后,指向同一 “桶” 就是冲突;再记清 Java 的三大解决关键:靠扰动函数减少初始冲突,用链表转红黑树避免查询卡顿,借扩容机制缓解冲突压力。

牛哥也希望各位粉丝朋友,不管是准备面试还是深耕业务,都能把这些底层逻辑吃透,既能在面试里稳稳拿分,写代码时也能少踩坑、效率高,后续不管是跳槽涨薪还是技术深耕,都顺顺利利,一路进阶!